больной. Но вместо того чтобы меня успокоить, эти известия еще больше меня испугали. Я слишком хорошо помнил, что несколько лет тому назад бесконечно дорогая для меня особа подверглась такой же операции и, хотя сама операция прошла отлично, через каких-нибудь пять дней больной не стало. Я послал телеграмму непосредственно хирургу. Через несколько дней, показавшихся мне годами, он сообщил мне, что жена моя вне опасности и начинает выздоравливать. А потом прошло еще несколько дней, и я пережил огромную радость: получил из клиники телеграмму, продиктованную лично моей женой. Там было сказано, что мои телеграммы оказались для нее лучшим лекарством, что им она обязана быстрой поправкой и что она просит меня не волноваться и продолжать работать со спокойной душой.

Прежде чем покинуть столицу Венесуэлы, я посетил дом и музей, посвященные памяти героической личности Симона Боливара. Генерал Гомес, президент республики, принял меня во дворце правительства и наградил орденом Большого Креста Освободителя.

Итак, первая итальянская труппа в форме кооперативного товарищества была основана мной далеко за пределами родины, с помощью и при участии моих коллег — тенора Анджелло Пинтуччи, баса Винченцо Баттони и дирижера Адольфо Бракале, которого я упоминаю здесь в качестве почетного члена нашего общества. Антрепренеры были с нами до конца турне. Я приковал их к своей колеснице, так же как был прикован ими в силу моих обязанностей по отношению к труппе, которая без организации взаимопомощи осталась бы на чужбине, в большей части без денег, лишенная возможности возвратиться на родину.

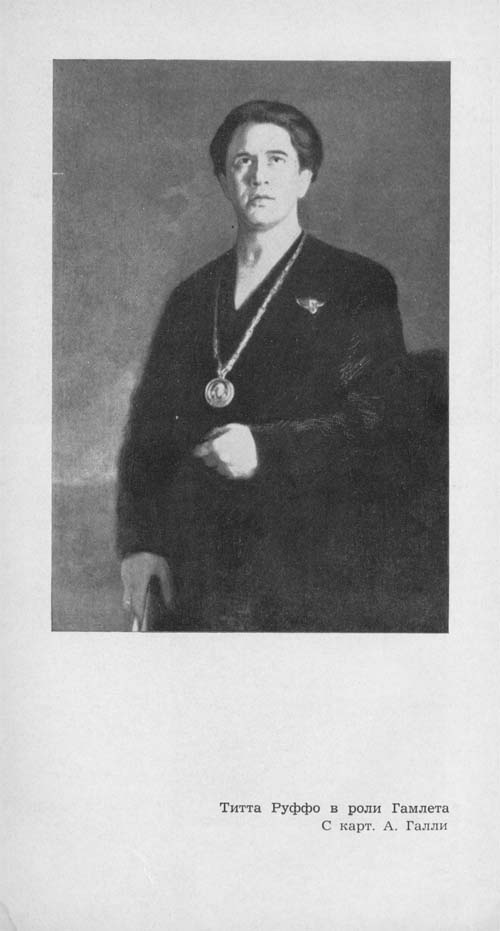

Следующие два города, куда мы заехали, были Баранк-вилла и Карфаген. Я выступил перед публикой этих городов в «Гамлете». Билеты на спектакль были распроданы за две недели до моего приезда. Опера Тома произвела везде большое впечатление. Моим исполнением очень восхищались и считали его выдающимся. До моего отъезда городская интеллигенция пожелала прибить мемориальные мраморные доски на оба театра в память моих успехов и моего пребывания в столь далекой от моей родины стране. После этого мы приехали в Боготу, где труппа проработала дней двадцать, после чего была распущена. Я выступил в восьми представлениях, начав с «Гамлета» и кончив «Риголетто», который не был обусловлен ни в репертуаре, ни в моем контракте, но поставить который, в виде исключения, просили абоненты театра, обратившиеся с этой просьбой к Адольфо Бракале.

И вот, в последние дни этого турне, после того как я выступил в сорока двух спектаклях, из Рима пришло еще одно необыкновенно горестное известие, из-за которого я — несказанно опечаленный — почувствовал, что у меня не хватит ни сил, ни мужества, чтобы довести до конца оставшиеся представления с необходимым подъемом, и что прежде всего это отразится на «Риголетто», выступить в котором мне предстоит здесь впервые. Поэтому я решил отложить спектакль. Между тем наша антреприза уступила этот внеабонементный экстренный спектакль местному антрепренеру за исключительно высокую цену. Сбор был предназначен на оплату путевых расходов по возвращению всей труппы на родину. Кроме того, предприимчивые барышники в свою очередь закупили множество билетов и перепродали их по баснословным ценам. Таким образом, перенос спектакля создавал для всех невыносимое положение, и козлом отпущения оказался я.

Когда толпа, со страстным нетерпением ожидавшая меня в театре, узнала, что спектакль отменяется, началось светопреставление. Возбужденная публика верхних ярусов и галерки, дошедшая до пароксизма, в неистовстве и жажде протеста хлынула потоком к гостинице, где я жил. Многие успели вооружиться палками и камнями, как будто я совершил невесть какое преступление, заслуживающее линчевания. Окна моей комнаты, выходившие на улицу, были взяты «на мушку» осатаневшей и все прибывающей толпой. Движение транспорта остановилось. Происходило нечто невообразимое. Уцелел я чудом...

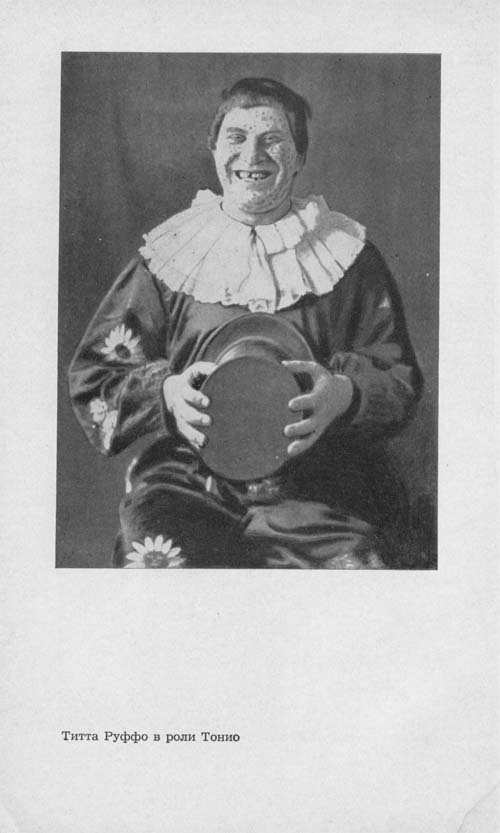

Хозяин гостиницы вызвал полицию и вскоре появилось несколько отрядов конных полицейских, которые стали разгонять толпу, неистово и безудержно вопившую. Начальник полиции поднялся ко мне в комнату, чтобы меня допросить. Я объяснил ему, что именно заставило меня отменить спектакль. Он понял. Тем не менее потребовалось каким-то образом урегулировать создавшееся положение. Я был поставлен перед необходимостью официально заявить, что через два дня выступлю в «Риголетто». В назначенный вечер я был на сцене, лицом к лицу с публикой враждебной и нетерпеливой. Было бы достаточно малейшей оплошности с моей стороны, чтобы разъяренный дикий зверь набросился на меня в остервенении. Это было бы моим концом. Но... — ни малейшей оплошности! Успех был неслыханным. В конце спектакля публика, как бы движимая желанием загладить совершенную по отношению ко мне несправедливость, пришла в некое, подлинно экстатическое состояние восторга. Никто не уходил из театра. Я был вынужден выступить с речью, чтобы психологическое состояние толпы пришло, наконец, в норму... После печального злоключения в Боготе я навсегда исключил «Риголетто» из своего репертуара, и не столько, разумеется, из-за перенесенной мной несправедливости со стороны антрепризы и подстрекаемой к эксцессам публики, сколько из-за того, что явилось поводом для всего происшедшего.

Я часто слышал, как психологи и великие знатоки критики высказывались о природе искусства и о необходимости выступать перед публикой со спокойной душой, чтобы иметь возможность сосредоточиться, как следует выразить подлинные чувства и передать собственную концепцию соответствующим образом. Ну, можно ли представить себе душу более израненную, чем была моя во время последнего моего выступления в роли Риголетто в Боготе? А между тем — говорю это без какого бы то ни было преувеличения — голос мой в тот вечер звучал бесподобно чисто и мощно, и мое исполнение роли было так законченно и глубоко, что позволило мне добиться поистине волшебных результатов. Моя душа в тот вечер была неотделима от души трагического шута и составляла с ним одно целое. Я создал в тот раз — не считаю себя самонадеянным, высказывая это — подлинно творческий образ, и пресса повсеместно признала это.

Инцидент в Боготе навел меня и на другие размышления. Смогут ли когда-нибудь — спрашивал я себя — широкие массы людей в будущих поколениях достигнуть какой-то степени духовной культуры? Избавятся ли они когда-нибудь от остатков атавистической жестокости, таящейся в их сердце и всегда готовой неистово вырваться наружу, особенно в случаях движений массовых? И, воскрешая в памяти, насколько это мне удалось, историю Каина — я не чувствовал возможности отвечать на этот вопрос оптимистически.

Сегодня же, просветленно-умудренный, в то время, как я пытаюсь заполнить безделье моих дней писанием этих мемуаров, просветленно-умудренный, повторяю как зрелым возрастом так и жизненным опытом, я думаю о том, что если история человечества внушает и сейчас больше опасений, нежели светлых надежд, то нельзя забывать, какой ничтожный промежуток времени представляет собой ушедшее прошлое по сравнению с бесконечностью будущего. Мир еще молод. Мне нравится — даже если я не слишком в этом убежден — представлять себе движение человечества не в виде параболы, которая, подобно лично моей, уходит в будущее, более или менее снижаясь, а скорее в виде спирали, которая, все больше и больше расширяясь, движется вверх …

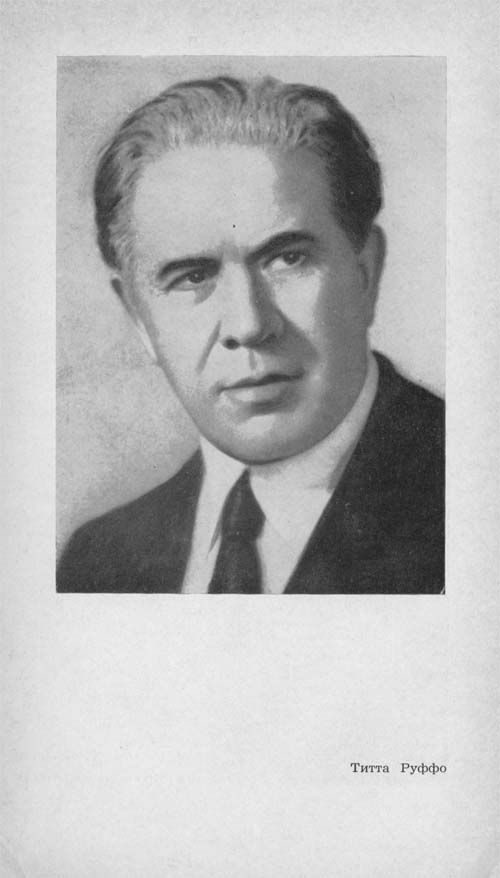

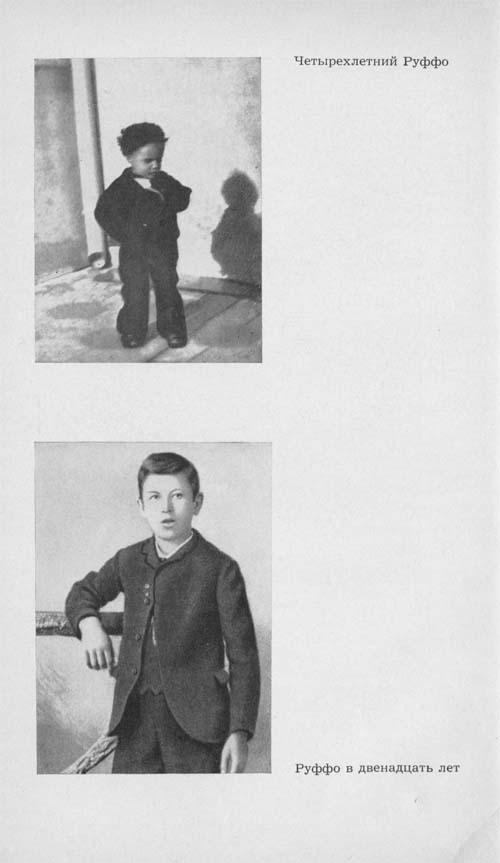

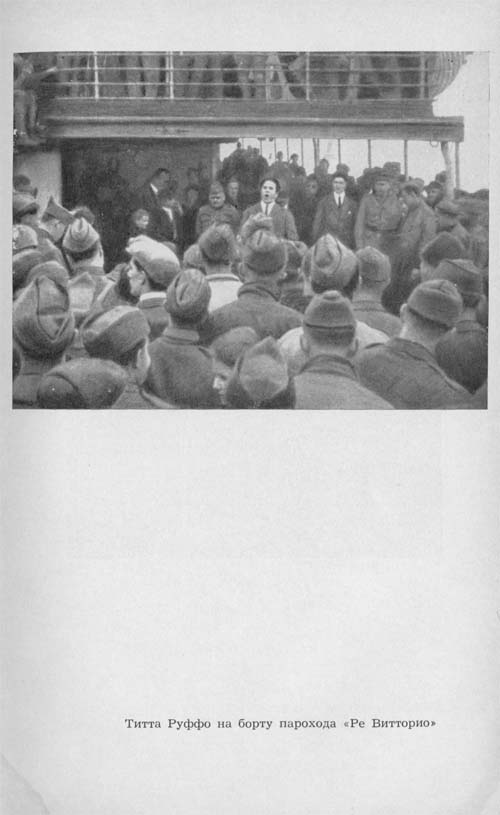

Глава 28. ФОТОГРАФИИ ИЗ КНИГИ