Да, было что-то, не так уж и важно что, после чего Марина Ивановна написала письма сыну, мужу, дочери, Асеевым («Умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь — просто взять его в сыновья — и чтобы он учился. Я для него больше ничего не могу и только его гублю…») и повесилась.

В стихотворении, написанном ею за два года до смерти, — строки, которые могли бы стать гимном самоубийц:

Юность

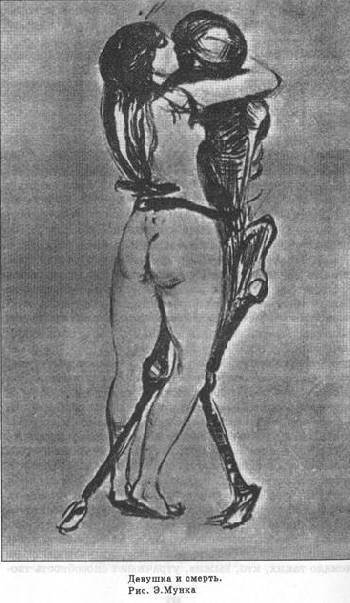

Молодость ходит со смертью в обнимку.

Самоубийство творческих людей имеет собственную возрастную динамику, не вполне совпадающую с классической хронометрией суицида. Нормальное (то есть не инфицированное бациллой творчества) человечество проявляет повышенную склонность к самоубийству в три критических периода. Суицидная кривая первый раз поднимается вверх на участке 15–24 года, потом опускается, вновь идет в гору на пятом десятке жизни, затем снова сползает и после 70 уже окончательно загибается кверху, так и обрываясь на подъеме — там, где ресурс оси с пометой «кол-во лет» иссякает.

Три переломных времени жизни — взросление, вершина и увядание — каждое по-своему собирают жатву среди не умеющих взрослеть, не умеющих спускаться вниз и не умеющих стариться. В некоторых странах, равно как и при определенных социальных ситуациях, этот график может выглядеть по-разному, но в целом общемировая тенденция именно такова.

У героев нашей книги критических возраста тоже три, но второй из них несколько смещен по оси времени, он наступает и кончается раньше — перед сорокалетним рубежом, там, где заканчивается молодость. Обычный человек переживает так называемый midlife crisis лет в сорок пять-пятьдесят, когда вдруг делается ясно, что шансов и времени стать богатым, знаменитым и любимым больше нет. У писателей причина надлома иная. В тридцать пять, тридцать семь, тридцать девять лет многие из них заболевают недугом, имя которому творческий кризис, и начинают совершать безумные, саморазрушительные поступки: пускаются в авантюры, стреляются на дуэли, просто стреляются. Большинство литераторов благополучно преодолевают опасный порог, но немало таких, кто, выжив, утрачивает способность творить и в дальнейшем пишет хуже и меньше. Или вовсе не пишет. Об этом синдроме мы поговорим более подробно в главе «Творческий кризис», сейчас же нас занимает тот особенный возраст, когда почти каждый ощущает себя творческой личностью, а стало быть, почти на всякого человека распространяются жестокие законы расплаты за повышенную восприимчивость к тому, что Ясперс называл «трансцендентными знаками бытия». В психиатрии существует термин «метафизическая интоксикация», обозначающий отравление юношеского сознания вечными вопросами бытия. Всякий юный человек, если у него развиты ум и чувства, в период взросления неминуемо становится философом. В сочетании с юношеской склонностью к аффектации и принятию скоропалительных решений это образует гремучую смесь, чреватую экзистенциальным взрывом.

Для того чтобы сорокадевятилетний человек наложил на себя руки, у него должна быть какая-то основательная причина: крах семьи или карьеры, банкротство, утрата близкого человека. В семьдесят девять резон тоже найдется — немощь, физические страдания, одиночество. Но в восемнадцать убивают себя с невероятным легкомыслием, часто вовсе без каких- либо внятных причин. Виноваты гормоны, пробуждающаяся самостоятельность мышления. Мир перестает быть понятным, или, наоборот, кажется, что все в нем слишком понятно, да и понимать-то особенно нечего.

Ранняя пора взросления ставит человека в положение первооткрывателя. Пусть он открывает давно открытую Америку, а изобретает трехколесный велосипед — неважно. Открывательство и изобретательство — занятия творческие. В юности всякий переживает период спонтанного творчества. Многие, кому предстоит прожить приземленную, далекую от всякой креативности жизнь, в 16 лет пишут стихи, философствуют или хотя бы выступают в самодеятельности.

Кавабата Ясунари считал, что истинной способностью видеть и понимать прекрасное человек обладает лишь в пору «первого» и «последнего взгляда», то есть на пороге жизни и в преддверии смерти. Причем если дар «последнего взгляда» дается немногим избранным, то «первый взгляд», ясный и зоркий, естественным образом достается всякому подростку. Образцом чистоты литературного стиля Кавабата называл сочинения учеников начальной школы, потому что эти тексты искренни, точны и избавлены от каких бы то ни было излишеств.

Обычный человек довольно легко расстается с раннетворческим периодом своей жизни, устремляясь к иным, более практическим интересам и занятиям. Но для некоторых «первый взгляд» становится и последним, потому что был он слишком уж требовательным и бескомпромиссным. Юношеский максимализм, экстремизм, а более всего то, что еще не выработалась привычка жить, — вот главные причины раннего суицида.

Если говорить о людях пишущих, то куда более опасным выглядит погубивший стольких литераторов «синдром 37 лет», но так ли это на самом деле?

Вполне возможно, что драматичнее всего ряды будущих гениев редеют на 20-летнем рубеже, а современники и потомки остаются в неведении, так и не узнав, как безгранично талантлив был очередной юный самоубийца, какой потенциальный заряд творческой энергии был в него заложен. Возможно, «метафизическая интоксикация» для того и существует, чтобы доля творческих людей не получалась слишком высокой. Происходит своего рода естественная фильтрация, защищающая наш предприимчивый и прагматичный биологический вид от ненужного перекоса. Бог весть сколько несостоявшихся Байронов, Рафаэлей и Эйнштейнов ежегодно теряет человечество из-за юношеских самоубийств. Лишь в единичных случаях нам становится известно, какой редкостный талант утрачен — да и то, как правило, уже задним числом. Время от времени литературоведы вдруг открывают новое имя среди тех, кто уничтожил себя, еще не успев толком войти в литературу.

Так, например, произошло со швейцарской писательницей Лорой Бергер (1921–1943), которая при жизни напечатала лишь несколько рассказов и детских сказок. Уже после того, как Лора утопилась (кажется, из-за несчастной любви), вышел ее роман «Башня на холле», высоко оцененный Германом Гессе, расхваленный критиками и вошедший в золотой фонд швейцарской литературы.

Через много лет после смерти была замечена и оценена по достоинству австрийская поэтесса Герта Крефтнер (1928–1951). Стихи девушки, отравившейся несколько десятилетий назад (разумеется, тоже из-за любви), вошли в моду, и теперь Крефтнер считается одним из самых ярких имен послевоенной австрийской поэзии.

Посмертно осенила слава и хрестоматийного самоубийцу «с рассудка», юного философа Отто Вейнингера (1880–1903), который вбил себе в голову (и даже талантливо обосновал), что еврею жить на свете преступно и невозможно.

Но и ранняя прижизненная слава не всегда становится якорем, помогающим литературному подростку зацепиться за грунт и переждать экзистенциальную бурю опасного возраста. Французские драматурги Виктор Эскус и Огюст Лебра проснулись знаменитыми после шумного успеха их пьесы «Мавр Фаррук». Первому из соавторов было восемнадцать лет, второму пятнадцать. Театральная критика превозносила юных гениев до небес, однако две последующие пьесы были встречены куда более холодно, и этого вполне обыденного для пишущего человека обстоятельства оказалось достаточно, чтобы мальчики решили уйти из жизни. В соответствии с романтическими веяниями эпохи они умерли (отравились угарным газом), держась за руки и оставив письменные декларации. Эскус (1813–1832) написал: «Я желаю, чтобы газеты, которые известят публику о моей смерти, непременно напечатали следующее: „Он убил себя, потому что ему здесь было не место; потому что у него не хватило сил идти вперед или пятиться назад; потому что его душой в недостаточной степени владела жажда славы — если душа вообще существует“». Лебра (1816–1832) в предсмертной записке был менее велеречив:

«…Умираю, но не оплакивайте меня: моя участь должна вызывать не сожаление, а зависть».

Еще одна причина, по которой смерть в раннем возрасте так легка, состоит в том, что юный человек, все существо которого наполнено набирающей силу жизнью, на самом деле не верит в свою смертность. Многие юные самоубийцы могли бы повторить вслед за 12-летним японским поэтом Синдзи Ока (1962–1975), спрыгнувшим с крыши, чтобы посмотреть — «что будет»:

На самом деле многим из них хочется не умереть, а поиграть в смерть. Охотнее всего они поприсутствовали бы на собственных похоронах, послушали, как обсуждают их отчаянный поступок окружающие, а потом воскресли бы и вернулись к жизни. Самоубийство для них — хэппенинг, акт творчества. Поэтому юные суициденты так красноречивы в предсмертных посланиях. А некоторые даже заранее описывают, как именно отзовутся знакомые об их смерти.

Посмотрите, как похожи тексты, написанные двумя юными литераторами, принадлежавшими двум совершенно непохожим культурам.

Первый текст — отрывок из сценария «Человек умер», написанного 19-летним Геннадием Шпаликовым (1937–1974). В сценарии описан разговор студентов ВГИКа, обсуждающих самоубийство сокурсника по имени Геннадий Шпаликов.

«Возле доски объявлений — несколько человек. Они что-то жуют. Голоса — совсем спокойные.

— Как это его угораздило?

— Говорят, повесился.

— Повесился?

— Ага, в уборной.

— Некинематографично. Лучше бы с моста или под поезд. Представляешь, какие ракурсы?! (…)

Злотверов. Не понимаю, что он этим хотел сказать. Но вообще — это в его духе. Цветочки, ландыши… Сентимент. Достоевщина, в общем. Я бы лично в принципе так не поступил.

Кривцов. Жаль.

Шунько. Мне тоже.

Кривцов. Я не хочу, понимаете, повторяться. Мы об этом до четырех утра ругались в общежитии. Дежурная, понимаете, дважды приходила. Я знаю одно: сам я пока не вешался и