шестьдесят. В одном доме. Таким образом, я мог, укрепив крученую бельевую веревку к балконной решетке (для этого и понадобилась скалка), спуститься с нашего пятого этажа на ее третий и, вежливо постучав в балконную дверь, сказать что-нибудь ошеломляюще остроумное и неожиданное. Поди плохо?!

Текст приветствия готовить заранее я, разумеется, не стал: понадеялся на вдохновение. Склонность к импровизации — моя врожденная слабость.

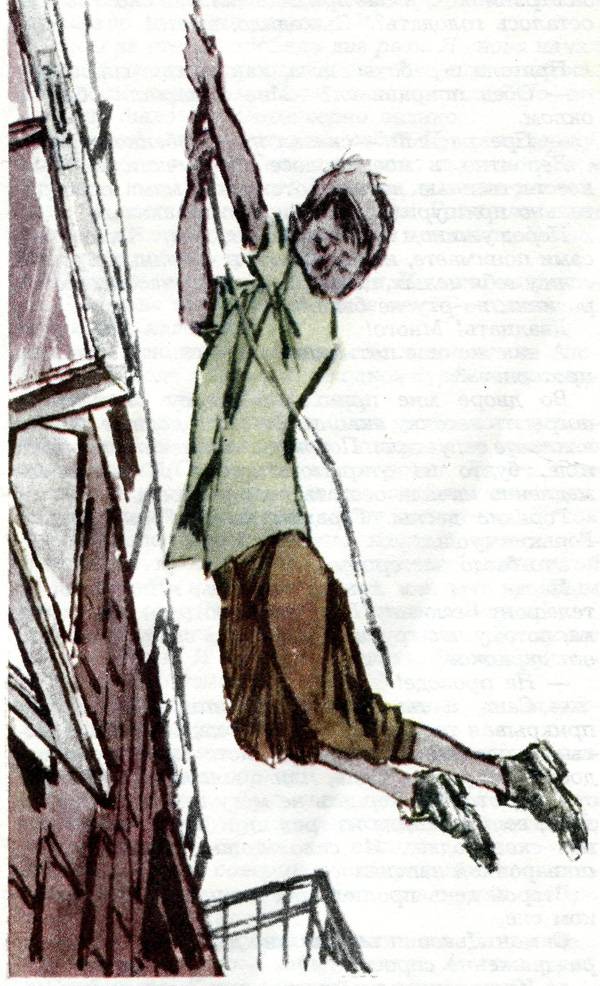

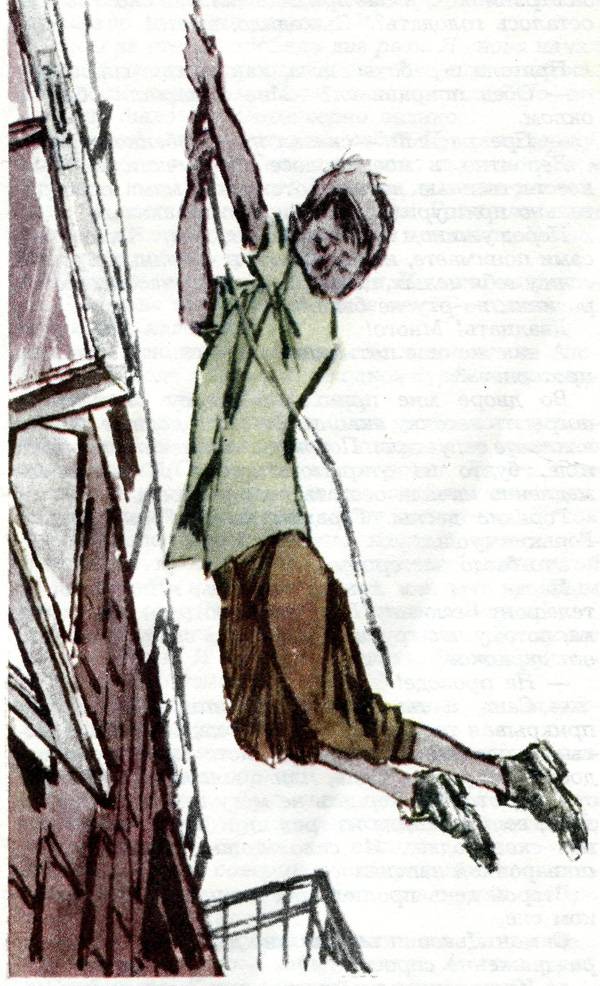

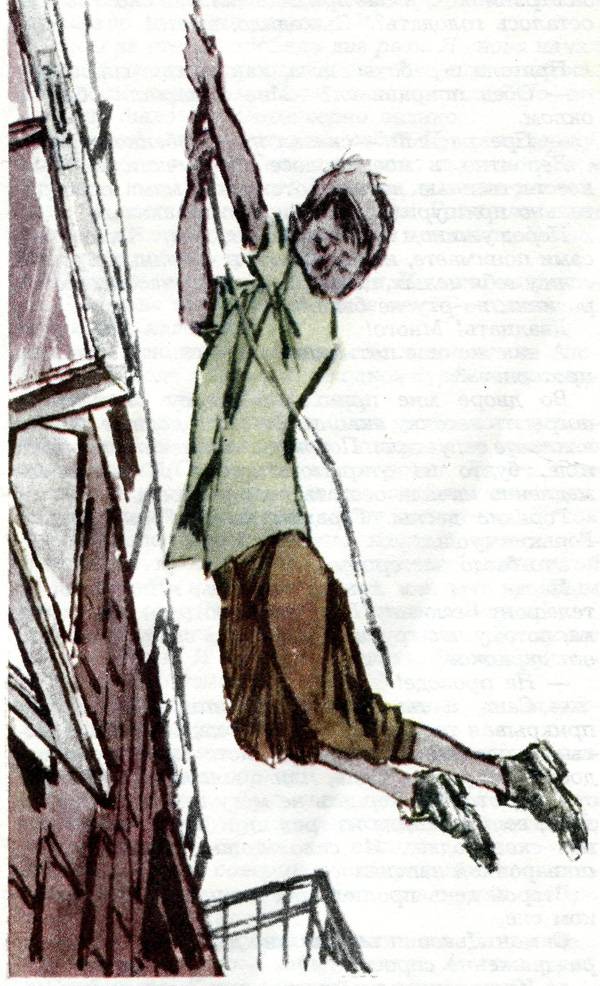

И вот скалка прижата к прутьям, я бодро перешагиваю через ограждение, дергаю, проверяя веревку на прочность, и осторожно спускаюсь...

Под ноги не смотрю. Краем уха слышал: боязнь высоты приходит через материальную связь с землей, когда видишь ствол дерева, стену дома или марши парашютной вышки. Но, пока эта связь не попадает в поле зрения, человеку все трын-трава: страха нет!

Действительно, страха не было. Немного жгло ладони...

На балконе четвертого этажа, не замеченный никем, я отдохнул и стал спускаться дальше. Ладони начало жечь сильнее. А чуть позже пришел страх: веревка кончалась, ноги уходили в пустоту, а до Наташиного балкона оставалось еще сколько-то... и тут, чтобы узнать, сколько, я глянул вниз...

Отвага моя мгновенно иссякла, будто выключилась.

Правда, я успел цыкнуть на себя, собраться и сообразить: если слегка качнуться и в тот момент, когда стена пойдет навстречу, разжать руки, я непременно окажусь на балконе, а не пролечу без пересадки мимо...

Решение было правильным и единственным.

Однако мне пришлось качнуться раз, и два, и три, прежде чем хватило силы разжать пальцы, и не слишком грациозно приземлиться на чужом балконе.

Что последовало дальше?

Теперь уже трудно восстановить подробности в их строгой, логической последовательности, но все же...

Балконная дверь оказалась закрытой. Я попробовал ее открыть, и сразу в голову стукнуло кошмарным женским визгом — не криком, именно пронзительным, вибрирующим визгом. Что-то белое, очень неодетое мелькнуло перед глазами...

Не сразу дошло: то была потревоженная Наташина мать.

В следующее мгновение меня сгребли две здоровенные клешни-ручищи, и взрывающийся гневом низкий голос, возможно, это был Наташин папа, потребовал объяснений: кто я, откуда и для чего явился?

Самым невозможным было объяснить: для чего?.. Действительно, а для чего?

Меня ругали и срамили, срамили и ругали. Водоворот слов долго не утихал: потом, как мелкого воришку, повели из Наташиной квартиры на пятый этаж, к родителям...

Там повторилось все сначала: зачем, для чего?

Слова, слова, слова секли, словно град. Странно, я все отчетливо слышал, все решительно понимал и соглашался: говорились исключительно справедливые вещи. Конечно, мой поступок «нельзя было расценить иначе, как припадок чистого безумия». Только ни одно слово не пристало ко мне. Слова, как и положено градинам, били и отлетали, били и отлетали. Оставалась ли боль? Пожалуй, но ненадолго.

А Наташа?

Удивительно — во всем происходившем Наташа участия не принимала. Или ее не было дома? Или это дефект моей памяти, только, как вела себя в балконной истории Наташа, хоть застрелите, не вспоминается.

Словесный поток не иссякал долго и завершился неожиданно. Мне было велено явиться в директорский кабинет — это ко всему еще! Идти, естественно, не хотелось, но куда деваться? Шел, представляя, как нудно будут звучать давно знакомые упреки: неужели не понимаешь?.. И как только не стыдно?.. Подумал бы о матери: у нее больное сердце! Человек ты, можно сказать, почти взрослый, и — нате...

Но если курица не птица, то школьник разве человек?

Велено — иди.

Я и пришел. Перед директорской дверью рожу скорчил: пять минут до смерти осталось... Директор посмотрела на меня с любопытством и ничего спрашивать не стала! Вообще Александра Гаври ловна со странностями была. Ребята ее хоть и побаивались, но все-таки больше уважали. За справедливость главным образом. С секретом она была человек: глядишь на нее и никогда не знаешь, что скажет или как поступит... Если выпадет случай, я еще расскажу о ней.

На этот раз тоже разглядывала она меня, разглядывали а. потом говорит:

— Человек — это стиль, Коля. Запомни. Обдумай. Слова, к сожалению, не мои. Классика... А теперь ступай.

Ну, и поплел я. Со странным чувством поплел: вроде и не совсем Александра Гавриловна меня осуждает.

Только и «подвиг» мой как-то вдруг побледнел, не совсем погас, нет, а так, слинял несколько.

*** Мы были городскими мальчишками и, наверное, потому так восторженно приняли книгу Сетона-Томпсона «Рольф в лесах».

Рольф будил воображение: подумать, наш сверстник оставался один на один с дикой природой, открывал совершенно новые, незнакомые пределы мира. Он был самостоятельным в самом высоком понимании этого слова — в решениях, в действиях, в праве рисковать!

«Рольф в лесах», я бы сказал, оказался не просто увлекательным, а прямо-таки подстрекательным чтением!

Бежать!

Куда? Неважно...

Для чего? Чтобы открывать мир, чтобы избавиться от гнета родителей, школы и вообще... интересно!

Кое-кто, начитавшись, ударялся в бега. Правда, до Амазонки, как помнится, добраться никому не удалось, а в железнодорожной милиции Можайска, Раменского, Серпухова побывали многие.

Впрочем, я никуда не бегал. Может, от избытка благоразумия, может, от трусости, а скорее всего, по лени, все собирался, да так и не собрался. Но Сетона-Томпсона я принял весьма близко к сердцу. И Рольф заронил в мальчишескую мою голову вовсе не детскую мысль: человек должен уметь выживать.

Мог ли я предполагать, что судьба кинет меня в непроходимые северные болота, и придется день за днем ползти гиблыми топями, пробиваться к жизни, и не будет у меня даже крошки хлеба?..

Помню, соображениями насчет выживания я поделился с Сашкой Бесюгиным. И тот со свойственной ему моторностью моментально предложил:

— Давай тренироваться! Хочешь, рванем, под Волоколамском, знаешь, какие дебри — закачаешься!.. А можно хоть завтра прямо тут начать.