МЕСТО

дворец

лес

горы

пустыня

комната

сад

цирк

поле

дорога

река

море

ледяные торосы

Еще один путь знакомства со свойствами цвета состоит в возможности сопоставить цвета и звуки. На ил. 29 представлен в упрощенном виде чертеж И. Ньютона, основанный на условном сопоставлении цветов спектра и музыкальной октавы. Очень красивые явления игры цвета и света можно получить на цветомузыкальных установках. Простейшая из них может быть устроена следующим образом: в середину матового плафона помещают лампочки красного, зеленого, синего цвета и через специальные фильтры соединяют с проигрывателем или магнитофоном. Синяя лампочка будет гореть тогда, когда музыка будет содержать высокие ноты. Плафон будет окрашиваться в красный цвет при появлении в музыке басовых нот и в зеленый, если в музыке будут преобладать звуки средних регистров. Но вообще в музыке могут содержаться одновременно в разных сочетаниях и высокие, и средние, и низкие частоты. Поэтому и цвет плафона будет приобретать различные смешанные оттенки и чистые тона. Однако цветомузыкальное восприятие мира у каждого человека индивидуально.

29. Нотный стан

«Желтое есть типично земная краска. Желтое нельзя особенно углубить. Повышение желтого звучит как труба, в которую все сильнее дуют, или как поднятый до большой высоты звук фанфар…

В музыкальном изображении светло-синее подобно звуку флейты, темно-синее – виолончели. Все углубляясь и углубляясь, оно уподобляется удивительным звукам контрабаса. В глубокой торжественной форме звук синего равен звуку глубокого органа…»

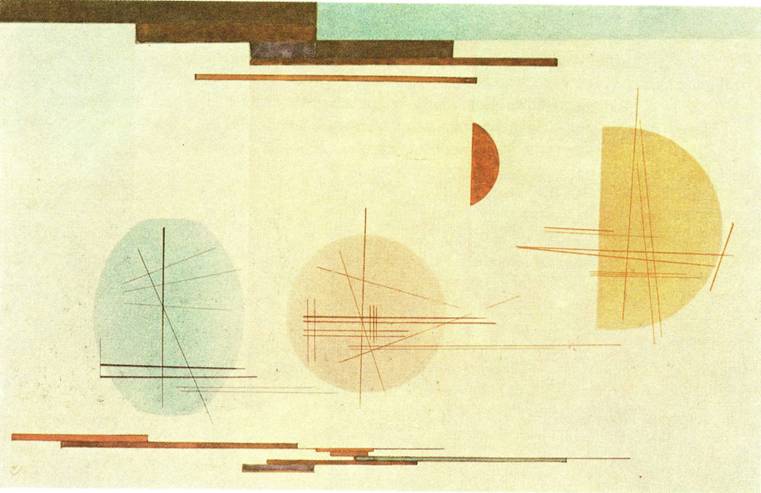

Гармонию между цветом и звуком пытался найти в своих полотнах художник М. Чюрлёнис, многие его картины так и называются «Прелюд», «Фуга», «Соната» и т. п. Круг этих работ довольно разнообразен и велик. Например, картина «Фуга» в строгой концептуальной форме ясно демонстрирует идею музыкальной живописи М. Чюрлёниса.

«Графическое и живописное в этой картине ощущается прежде всего как поэтическое и музыкальное. Избежать этих определений, при всем желании оставаться в рамках точных понятий очень трудно. Действительно, впечатление зрителя, полученное от изысканных линий и изысканных же цветовых сочетаний, немедленно отвлекается от триады линия – форма – цвет и обращается к триаде мелодия – форма – тональность. Это тот случай, когда используемые художниками и искусствоведами понятия из обихода звукового (ритм, гармония), равно как музыкантами и музыковедами – из обихода зрительного (линия, колорит), являются не метафорическими отсылками к смежным искусствам, а дают прямые и точные понятия о явлении, запечатленном на бумаге»1*.

Цветомузыкальным зрением обладал композитор А. Н. Скрябин. Он впервые в музыкальной практике ввел в симфоническую партитуру специальную партию света («Прометей»), что связано с обращением к цветному слуху. Идеи синтеза музыки, цвета и света получили дальнейшее развитие в XX в.

Писатель В. Набоков даже каждую букву алфавита соотносил с определенным цветом:

«Черно-бурую группу составляют: густое, без галльского глянца, А; довольно ровное (по сравнению с рваным R) Р; крепкое каучуковое Г; Ж, отличающееся от французского J, как горький шоколад от молочного; темно-коричневое, отполированное Я. В белесой группе буквы JI, Н, О, X, Э представляют в этом порядке довольно бледную диету из вермишели, смоленской каши, миндального молока, сухой булки и шведского хлеба. Группу мутных промежуточных оттенков образуют клистирное Ч, пушисто-сизое Ш и такое же, но с прожелтью Щ.

Переходя к спектру, находим: красную группу с вишнево- кирпичным Б (гуще, чем В), розово- фланелевым М и розовато- телесным (чуть желтее, чем V) В; желтую группу с оранжеватым Ё, охряным Е, палевым Д, светло-палевым И, золотистым У и латуневым Ю; зеленую группу с гуашевым П, пыльно- ольховым Ф и пастельным Т (все это суше, чем их латинские однозвучия); и, наконец, синюю, переходящую в фиолетовое, группу с жестяным Ц, влажно-голубым С, черничным К и блестяще- сиреневым 3. Такова моя азбучная радуга (ВЁЕПСКЗ)»2*.

Развить у себя цветомузыкальиые ощущения, соединить в сознании цвет и звук можно с помощью специальных упражнений (см. упр. 39).

Это пригодится в восприятии живописи и в собственном художественном творчестве.

Лучше понять особенности цвета, использовать его в живописи, применить в декоративном искусстве помогает художникам наука о цвете (цветоведение или колористика).

Наука о цвете возникла очень давно. Еще в IV веке до н. э. в Древней Греции ученый Аристотель пытался объяснить происхождение цвета и разные цветовые явления.

Величайший итальянский художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи в своем «Трактате о живописи» дает такие сведения о цвете, которые имеют большое практическое значение и для художников нашего времени.

Художники, создавая полотна, используют знания о свойствах цвета и свои открытия в этой области,