А Пушкин мысленно сравнил ее с гусаром, переодетым в юбку. Да от такой дамы нужно бежать!.. И он взглянул на часы!

– … Как только на улице появится карета, – продолжала Ивелич, – из всех окон смотрят любопытные. Здесь только и бегают по тяжбам, толкутся в лавочках и рассказывают, как ундер Шумарев прибил свою жену. Это самая сырая, самая низкая часть Петербурга – любое наводнение прежде всего начнется именно здесь…

Недаром Надежда Осиповна желала переезда! Пушкины снимали второй этаж в двухэтажном доме в старой Коломне – с полудеревенскими-полугородскими строениями, с длинными заборами и дощатыми настилами вместо тротуаров.

Все же Пушкин ускользнул в свою комнату. Дождь по-прежнему моросил. Но в молочно-серых, низко нависших облаках вдали будто обозначился просвет. Дождевые капли скатывались по оконному стеклу. На обширном дворе, среди поленниц дров, заготовленных на зиму, тянулись по грязи глубокие колеи от кареты, которую вкатили в сарай…

Стоя у окна, он думал о том, что жизнь Петербурга, в которую он окунулся, пестра, сложна, сумбурна и в множестве впечатлений нужно разобраться. Но в том новом круге друзей, который он обрел, главное можно было определить одним словом, это слово было – свобода. Он хотел писать стихи о свободе.

Но как? О вольности грезили, вольностью восхищались, вольность восхваляли, без вольности не могли жить, – а он вспоминал уроки Куницына об естественном праве и хотел понять пружины, которые держат и государство и вольность и препятствуют тирании.

В его комнате на столе, стульях, в шкафу и на подоконнике лежали журналы, книги… Жажда знаний требовала для утоления все новых и новых источников…

Но сейчас он готовился к выходу из дома и сел за туалетный столик перед высоким зеркалом в обветшалой раме.

Вошел Никита, держа в руке красненькую и медяки. Невероятное происшествие: барин выплачивал дворне жалование! Такой редкой сцены пропустить было нельзя – он бросился в кабинет к отцу.

Среди обширной библиотеки, за столом с изящным чернильным прибором, барин сидел в кресле и самым феодальным образом допускал людей к целованию руки. Сергей Львович и сам не знал, отчего у него вдруг оказались деньги: то ли заемный банк забыл взыскать проценты и пени, то ли из деревни прислали больше, то ли, напротив, сильный пожар в деревне освободил на год от налогов, – но он был в самом радостном расположении духа и, увидев сына, жестом указал на канапе, желая, как некий владелец замка и майората, познакомить наследника с обязанностями хозяина.

Дворне задолжали за много лет. Слугам полагались сюртуки, камзолы на полтора года, нижнее платье на год, деньги на рубашки и обувь… Женщинам полагались кофты, платья, деньги на рубашки… Дворни, помимо камердинера Никиты Тимофеевича и дядьки Никиты, было человек двенадцать: верхняя прислуга – горничные, буфетчик, лакей; нижняя прислуга – кучер, кухонные бабы, прачки… Недаром говорится, что дворня – разорение для господ!..

– Кланяйся моим знакомым, – сказал Сергей Львович сыну, не без некоторой зависти глядя на него: тот был волен, как ветер.

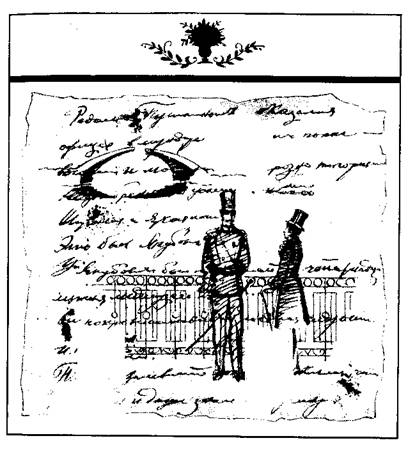

Пушкин был одет щеголевато. Фрак на нем был самый модный – с нескошенными фалдами, широкий, a l'americaine; жилет вспыхивал цветными пуговицами; панталоны были предельно узкие, с небольшими разрезами внизу, а высокий, подпирающий шею воротник повязан белоснежным галстуком…

Няня Арина перекрестила своего питомца.

– Повеселись, батюшка. Небось и рюмка пустой гулять не будет… – И сказала это так, будто и сама не прочь была с ним повеселиться.

Дядька Никита подал редингот, атласную шляпу с широкими полями a la Bolivar – и Пушкин заспешил из дома.

III

Он сбежал вниз по лестнице.

Дул ветер и нес запах моря, испарения болот и брызги дождя. От обилия влаги, казалось, даже розовато-серый гранит парапетов потемнел. Вода в реке сделалась черной и так высоко поднялась, что баржи, груженные дровами, возвышались над оградой набережной.

С каким-то упоением восторга оглядел он мрачную панораму – пейзаж города, напоенного влагой, суровые, резко прочерченные линии, тянувшиеся вдаль: линию реки, линии парапетов, линии домов. Дождь, ветер, хмурое небо – нисколько не нарушили ощущения собственной легкости, радости, свободы… Он жадно вдохнул промозглый, но освежающий воздух.

Можно было идти Английским проспектом, или, коротким путем, по Садовой, или вдоль набережной.

Мимо пронеслась карета с опущенным стеклом окошка – мелькнуло женское личико… Он помахал рукой незнакомке. Торопливо шагал чиновник во фризовой шинели с медными пуговицами, неся под мышкой сумку с деловыми бумагами… Он посмотрел ему вслед. В полосатой будке дремал на скамье инвалид-солдат, обхватив руками алебарду… Он мысленно представил тяжкие его заботы. Петербург разворачивал перед ним на каждом углу свои повествования.

…На набережной Екатерининского канала между Харламповым и Вознесенским мостами было людно. Взад и вперед фланировали молодые щеголи в цилиндрах и гвардейские офицеры в нарядных мундирах. Здесь, в трехэтажном здании, размещалась знаменитая Императорская театральная школа!

Пушкин обменивался приветствиями, шутками, с кем-то обнялся, кому-то помахал рукой… Вот в открытой коляске промчался, стоя во весь рост и размахивая шляпой, бравый офицер, с развевающимися по ветру полами шинели, и в тот же момент в окне третьего этажа, за стеклами, из предосторожности наполовину забеленными, показалось улыбающееся юное личико – там размещались женские дортуары! И снизу, вместе с громом копыт и треском колес, ей посланы были воздушные поцелуи…

Это получилось эффектно!

Рядом с Пушкиным оказался знакомый офицер в мундире уланского гвардейского полка – высокий и мощный, с грозно топорщащимися нафабренными усами. Широкая и яркая полоса на чакчирах говорила о кавалеристе. Это был Якубович. Принялись вместе выхаживать вдоль канала, извивавшегося будто в