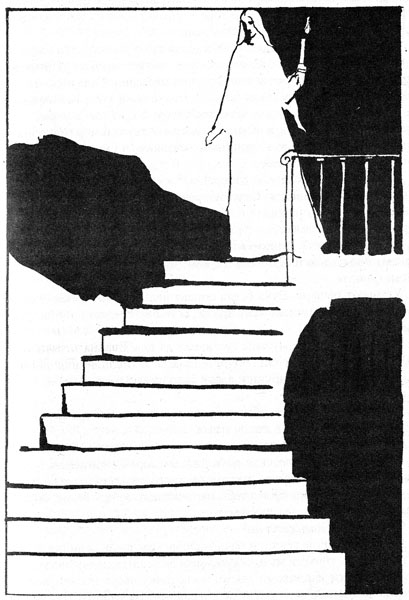

отворившего не видать. И речей ничьих не слыхать. Сладостно чарующую робость, преодолев, за порог шагнул. Чудеса. На верхней ступеньке крутой-прекрутой лестницы деревянной в белом, волосы распущены, со свечою в шандале медном высоком царь-девица недвижимо безмолвная стоит. А у двери, здесь внизу, никого. Кто открыл-распахнул? Нельзя рыцарю, царь-девицу из беды смертной вызволяющему, душой богатырской страху-ужасу поддаваться. Да никто не увидит бледности дрожащей под забралом поднятым. И пошел наверх, гордостью новопредставшей жизни обуянный, но полуживой, наверх пошел по ступеням скрипучим, как на гору, избранно-отмеченным лишь доступную.

Вот лицо красоты невозможной пред очами. Вот слова некие голоса певучего. Слова чрез рыцаря околдованного прошли-пролетели, смысла своего не оставив. За нею пошел, за ведущей, тьму молчащую свечой озаряющей. Рука рыцаря храброго огнем горит. Или царь-девицыну ручку рукой своей пожал- осмелился? И шли, кажись, в молчании. И в покой пришли в разубранный. Свеча вторая на столе, на скатерти, красным да зеленым шитой, в шандале, старательно кирпичом натертом. Кровать большая у той стены. Белым вся сверкающая. Прошивочки на наволочках. А на самой на верхней, на маленькой, бант розовый. На окошечке терема кисея. И не видать, скрывает ли кисея та плотная железную решетку теремную, злым стариком-колдуном на девичье горе ставленную. Обои в букетах в розовых по желтому полю. Красота-то...

- Здравствуйте, Доримедонт Яковлевич...

За спиной голос. А царь-девица тут пред очами стоит-молчит. Испуганно обернулся. Еще девица, и тоже красоты неописанной, разве лишь малость похуже.

- Это подруга моя, - царь-девица молвила. - Самоварчик, Олечка. И всего там... Присядьте же, Доримедонт Яковлевич, гостик дорогой.

Глаз-на-глаз с царь-девицей рыцарь вдвоем сидели. Песня-музыка слов рыцаря чаровала. Царь- девица благодарила, что пришел - не побрезговал, не загордился. Про горе горькое свое загадки неразгаданные слезами, в белой груди кипящими, пела.

И подруга царь-девицына приходила тихо, на стол для пира полночного разное ставила. Слово скажет певучее и уйдет. Приходила, уходила. Вот на скатерти зелено-красной места нет. Села подруга царь-девицы по левую руку гостя ночного молчаливого. А сама царь-девица по правую. Все по чину по-сказочному. Угощение в терему идет. Наливочки сладенькие, в рюмках под шепот двух свечей разноликими яркостями улыбающиеся, пряники поливные, в бумажках махровых конфетки, и чай, и разное.

И пьет рыцарь сладкое да крепкое, чуду, в жизнь его из сказок спустившемуся, дивится. Слушает речи-загадки, ни слова сказать не может. Да и не спрашивают. И про него, про рыцаря немало слов царь- девица говорила.

- Откуда знает? Верно-то все как! И про братьев, про дом. Точно сама мухою малою на Торговую в каменный дом по ночам прилетала, высматривала.

Угощают рыцаря. Рука белая справа нальет. Рука белая слева нальет. Уж не кружится ли голова? Ну, да то не от сладкого вина. Так ли еще рыцари пивали!

Пир горой. Будто музыка гусельная да псалтырная послышалась. Видит рыцарь: царь-девица подруге глазом мигнула, голбвкой кивнула. Встала покорно подруга, к двери безропотно идет. Вышла, словом не поперечив.

- Навряд подруга! Не обманешь. У царь-девицы под началом. Верно из заморских стран в полон взята.

Сон ли, явь ли? Ну, да в эту ночь всякое возможно. Руками белыми царь-девица, королевская дочь, тайным горем сжигаемая, шею его обвила; целует-милует его, рыцаря простого, не королевского роду.

- Или уж так полюбился тебе, царь-девица, лебедь белая, королевская дочь? А уж ты как люба мне.

Сказал ли? Помыслил ли?

И слезы горячие текли, и речь жалобно-ласковая девичья по терему порхала, за стенами музыка гусельная да псалтырная плакала. Слова царь-девицыны карликами злыми по потолку вверх ногами забегали, в терем волна морская хлынула, соленая-пресоленая. В рот, в нос, в очи бьет-хлещет волна морская. Пропал рыцарь, силами замка колдовского загубленный. На пол мертвый пал. Нет рыцаря храброго. В песнях, в сказках лишь под гусельный звон про него вспоминать станут на долгие века.

И полетели годы, века полетели над лежащим в мертвом сне. Замки рушились и под облака возводились, битвы кровавые велись, Змей Горыныч старый-престарый стал и уж такой-то злой стал, лютый. Царь-девица не старится, пробуждение рыцаря верного, на века вековечные полюбленного ожидает.

Карлики ли усмиренные воды живой раздобыли? Очнулся рыцарь от сна векового. В постели белой, на той на кровати на высокой раздетый лежит. Диво дивное! Или они повенчаны уж? Царь-девица рядом. И в очи засматривает, и руками белыми милует.

Закружилось, заплясало. Часы красные в терему текут.

Что? Что? За что? Мука нездешняя, невозможная. Ласки сатанинские.

- Ведьма! Ведьма!

Поздно! Огонь адский по телу рыцаря плененного. Истома предсмертная. Сил хватило еще в теле богатырском. С ложа муки тигром быстрым спрыгнул. Шатаясь, озирается, одежду свою, ведьмою за годы сна его снятую, видит.

- Бежать! Бежать!

Спешит-одевается. Одежда рыцарева заколдованная из рук прочь на пол кидается.

Что это? Что это?

- Обороните!

Из двери, скрипяще разверзающейся, лицо Васькино смотрит-ухмыляется.

«Как брат Васька в замок попал? Или всех полонила, замучила? Но рожа Васькина весело так поглядывает. Рот до ушей. Или с ума Ваську ведьма свела?»

- С добрым утром, Доримедоша!

Рыцарь околдованный, ведьмой-красавицей на век погубленный, в одеждах висяще-растерзанных от мест наваждения в дом свой бежал. Ночь, последний час свой доживающая, над городом чуть алела. Бежал, бежал, дрожаще крестясь и на левую сторону отплевываясь.

XXXVIII

Настасья, генеральская дочь, Семенова жена, по залам Макарова дворца павою ходит, в лорнет плафоны разглядывает. За рояль села. Ударила по клавишам концертного великана, в стиле залы украшенного сатирами, нимфами и цветами.

Макар, свирепо на Настасью гремящую озираясь, перед коннозаводчиком заезжим в пылу разговора прыгая, легко перекрикивает марш. Полузнакомому коннозаводчику, в сторону Настасьи пальцем тыча, насколько мог тихо, но совсем не шепотом сказал:

- Дура махровая! Черт бы ее побрал. Вот ведь, подите! Брат Семен умный человек, а дурак.

Раиса с Семеном тихо беседуют, разделенные, как и там, в счастливом том домике, серебряным самоваром. На Раису взглянуть - словно лишь час с той поры пролетел. Все та же. Но не тот Семен. По худому лицу судороги мучительные зарницами бегают. Две морщины поперек лба упорные, а лоб с облысевшим затылком слился.

Ласкова ныне с Семеном Раиса, душу его нестрадавшую врачует. И много слов хороших сказала, и много в молчания минутные взглядов тихих, взглядов родных бросила. И дремал сладостно успокоенный голубь Семеновой души, про раны свои смертельные забывши, и не думал никак, что можно еще несравненно больше обрадоваться, счастием невозможным, счастием небесно-земным засиять. А ведь обрадовала, счастием нежданным заставила засиять. Вот тут, сейчас у самовара серебряного, под грохот музыки мучительницы Настасьи.