— Что это? — Андрей подозрительно посмотрел на сконфуженного, солдата. — Неужели стихи?

— Угу. «Млечный П-путь». Поэму написал, — пробормотал Алеша: недавно он был контужен и с той поры заикался.

— А заметку? — спросил Андрей в отчаянии.

— Н-нет. Не написал.

Дубицкий тяжко вздохнул:

— Без ножа зарезал, разбойник!.. Ну давай свою поэму, почитаем… А что это за «В.А.»? Кому предназначено сие посвящение? Уж не Верочке ли? Тоже нашел Дульцинею! Зря, Алешенька, зря! Она, кажется, давно уж влюблена в нашего Вальку… — Андрей глянул на Лавриненко и, испугавшись, умолк: мучительная краска покрыла лицо солдата.

Андрей встал, порывисто взял военкора за плечи:

— Прости, Алеша… Прости, дружок… Какой же я подлец!

Лавриненко вырвался, выскочил из блиндажа и, припадая на левую ногу больше прежнего, быстро заковылял к лесу. Макогон, Михайлов и Еремин долго и недоумевающе глядели ему вслед.

А ночью до самого утра в землянке секретаря коптила лампа, сооруженная Лаврой из снарядной гильзы. Андрей и Валька, склонившись над Алешиной поэмой, приводили ее в порядок. Особенно старался Тихвинский.

— Как ты думаешь, Валька, стоит сохранять посвящение? — спросил его Андрей.

Тихвинский поднял голову и внимательно посмотрел в глаза Дубицкому.

— Обязательно! — горячо сказал он.

— Правильно! — согласился Андрей, радуясь чему-то.

Они вышли из блиндажа, чтобы глотнуть свежего воздуха. Не сговариваясь, глянули на небо. Над ними высоко-высоко белым мерцающим полотном от горизонта до горизонта протянулся великий звездный шлях, и среди этих звезд заботливо тарахтел крошечный невидимый самолет.

— «Кукурузничек» наш не спит, — тихо сказал Андрей.

Валька промолчал. Он не мигая все смотрел и смотрел на Млечный Путь, распростершийся над огромным загадочным миром.

Где-то совсем рядом в уютном блиндажике крепко спала Верочка.

Ата Ниязов

Его «открыл» для дивизионки Юра Кузес. С некоих пор на страницах нашей газеты замелькала фамилия Ниязов. Она стояла обычно под самыми горячими, взволнованными, или, как любил говаривать наш редактор, «эмоциональными», корреспонденциями и по этой-то, видать, причине скоро перекочевала и на полосы армейской газеты, породив ревнивое чувство у Шуренкова.

Когда в наших умах возникала какая-нибудь идея, сулившая в недалеком будущем «гвоздь», Кузес восклицал:

— Это может сделать только Ата Ниязов!

— А не подарит твой Ата нашу идею Погарскому? — сердито спрашивал Шуренков, имея в виду редактора армейской газеты, славившегося среди работников фронтовой печати сказочной репутацией виртуоза в журналистском деле. — Ты бы, Юра, хоть привел Ниязова в редакцию. Я б побеседовал с ним, разъяснил ему, что существует на свете такая штука, которую зовут газетной этикой. А еще лучше — проведи меня сегодня же к нему, — вдруг решил капитан.

Под вечер Кузес и Шуренков отправились на передовую.

Миновав урочище, они очень скоро достигли того места, где когда-то было селение, а сейчас только мрачные, черные и длинные печные трубы, жутко целившиеся в небо, говорили о том, что селение тут все- таки стояло. Сколько же лет оно стояло? Сто… двести… триста? А может, и всю тысячу? Сколько поколений родилось тут, жило, умерло, вновь родилось, опять умерло и опять родилось?! Сколько девичьих песен прозвенело, сколько влюбленных сердец протрепетало…

Шуренков нахмурил белесые брови, по-ребячьи шмыгнул носом и еще раз окинул взглядом безрадостную картину. Уродливые обломки домов, щербатые черные провалы погребиц, заброшенные, полусгнившие, запыленные колодцы, в которых где-то глубоко-глубоко печально и тускло брезжила вода, подернутая неживой пленкой, точно глаз тяжело раненного умирающего человека.

От такого зрелища на душе становилось тоскливо и одиноко. Хотелось скорее бежать отсюда, увидеть людей и говорить с ними, говорить… Но для этого Шуренкову и Кузесу надобно было метров двести проползти по-пластунски, спрыгнуть в ход сообщения и по нему спуститься к реке, отыскать там землянку заместителя командира батальона по политчасти гвардии капитана Ниязова — этого чудесного, по словам Кузеса, туркмена.

Ползли они минут сорок, а казалось — целую вечность. Немцы почему-то облюбовали этот клочок земли, названный нашими солдатами «долиной смерти», для своих методических минометно-артиллерийских налетов: когда б ни полз через эту проклятую долину, обязательно угодишь под обстрел.

Кубарем свалившись в ход сообщения, журналисты некоторое время сидели на его дне и, потные, грязные, виновато глядели друг на друга, будто совершили что-то стыдное, недостойное настоящего человека. Вот и скажи теперь кому-нибудь о своей удали, когда ползаешь на животе перед противником… На войне, как известно, ползают на брюхе все, но никто еще не испытывал при этом радости и никому еще в голову не пришло похвастаться этим…

— Вас не задело, товарищ капитан? — спросил редактора жалостливый Кузес, оглядывая маленькую, щуплую, далеко не воинственную фигурку сидящего перед ним человека.

— Нет, ничего, Юра. Пойдем дальше.

Они поднялись и быстро пошли, ориентируясь по указателям, расставленным по всему ходу сообщения, к реке. Низкорослый Шуренков шагал не пригибаясь. Кузесу же приходилось переламываться в узкой своей, девичьей талии чуть ли не надвое, чтобы его голова не маячила над траншеей.

По тугой прохладе, властно вторгнувшейся в траншею и вдруг обнявшей их, они поняли, что река близко. Заспешили.

— Ну, скоро, что ли? — нетерпеливо спросил Шуренков.

— Сейчас, товарищ капитан. Вон за тем изгибом…

За изгибом траншеи их остановил было черный, как египтянин, солдат, но, быстро узнав Кузеса, обрадовался, Заулыбался, сверкнул белой молнией зубов, сказал:

— Наш Юрыка пришель… хорошо пришель! Каптан в блиндаже…

Откинув плащ-палатку, служившую дверью, Шуренков, а за ним Кузес ступили в землянку и тотчас же закашлялись от густого, горячего и пахучего пара, хлынувшего в легкие, — вот так бывает, когда ты из предбанника открываешь дверь в парную деревенской бани где-нибудь на средней Руси.

В ответ на кашель журналистов откуда-то из-за этого густого, многослойного пара раздался сочный, неудержимо радостный смех, а затем послышались и слова, такие же сочные и веселые:

— О вай-вай-вай! Юрыка!.. Редактор!.. Давай сюда. Будем чай пить, наш, туркменский… Товарыщи бойцы, посторонись мало-мало!..

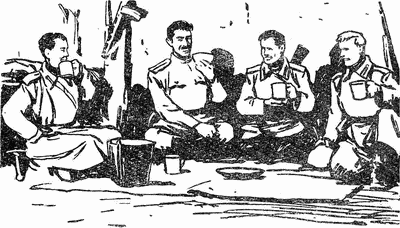

Пар вылетел, как в трубу, через дверь землянки. Теперь Шуренков мог хорошо рассмотреть своего испытанного военкора и всех остальных, кто находился в блиндаже. Гвардии капитан Ата Ниязов, широкоплечий, коротконогий, большерукий, с черными, горячо поблескивавшими глазами, с горбатым носом, под которым пучок аккуратно подстриженных аспидной черни усов, узколицый, сидел на дне землянки, сложив ноги по-восточному, кренделем, и держал в руке на уровне рта большую пиалу. У его ног стояло ведро, наполненное какой-то темно-зеленой жидкостью, источавшей терпкий, ароматный запах.

Вдоль стен точно в таких же позах сидели солдаты — русские, туркмены, казахи, украинцы, узбеки — и держали в руках большие жестяные кружки. Лица их лоснились и от пота и от широких улыбок, не успевших сойти после веселой беседы.