умер в Зондском проливе по пути к мысу Доброй Надежды.

В последующие годы корабли из Кронштадта на Аляску отправлялись почти ежегодно: в 1816 г. — бриг Российско-Американской компании «Суворов»; 26 августа 1817 г. — военный шлюп «Камчатка»; 3 июля 1819 г. вышел отряд кораблей в составе военных шлюпов «Открытие» и «Благонамеренный»; 28 сентября 1819 г. отправился корабль Российско-Американской компании «Бородино» (вместимостью 600 тонн). Все эти корабли благополучно достигли Ново-Архангельска и Петропавловска и вернулись обратно на Балтику. Еще два брига Российско-Американской компании — «Кутузов» и «Рюрик», отправившиеся из Кронштадта в 1820–1821 гг., остались на Дальнем Востоке.

28 сентября 1821 г. из Кронштадта на Аляску вышли два военных судна — шлюп «Аполлон» (вместимостью 900 тонн) и бриг «Аякс». Однако 25 ноября бриг был выброшен на мель у берегов Голландии. Судно и экипаж удалось спасти, но от продолжения плавания «Аяксу» пришлось отказаться, и «Аполлон» пошел один. Шлюп обогнул мыс Доброй Надежды и 13 августа 1822 г. прибыл в Петропавловск, а оттуда направился к Ново-Архангельску.

Помимо доставки товаров на Дальний Восток, «Аполлон» имел предписание провести патрулирование североамериканских вод на предмет пресечения незаконной контрабанды в Русской Аляске североамериканских и английский купцов. До октября 1823 г. «Аполлон» крейсировал у берегов Америки.

Еще 4 сентября 1821 г. русское правительство, подтвердив права Российско-Американской компании на монопольную деятельность на русских территориях в Америке и Тихом океане, одновременно запретило иностранным судам подходить без разрешения к этим территориям на расстояние ста миль. Русское правительство предоставило право ареста контрабандных судов как военным кораблям, специально отправляемым к берегам Америка, так и судам Российско-Американской компании. Арестованные суда должны были приводиться в Петропавловский порт.

Поэтому Морское министерство решило послать к берегам Аляски отряд кораблей в составе фрегата «Крейсер» и шлюпа «Ладога». На «Крейсере» было установлено двадцать шесть 12-фунтовых и две 6- фунтовые пушки, а также шестнадцать 18-фунтовых карронад. «Ладога» несла 20 орудий (12-фунтовые и 3 -фунтовые пушки и 18-фунтовые карронады). Командовал отрядом и одновременно «Крейсером» капитан 2 ранга Михаил Петрович Лазарев, а «Ладогой» — его старший брат капитан-лейтенант Андрей Петрович. На «Крейсере» мичманом шел Павел Степанович Нахимов — будущий знаменитый адмирал.

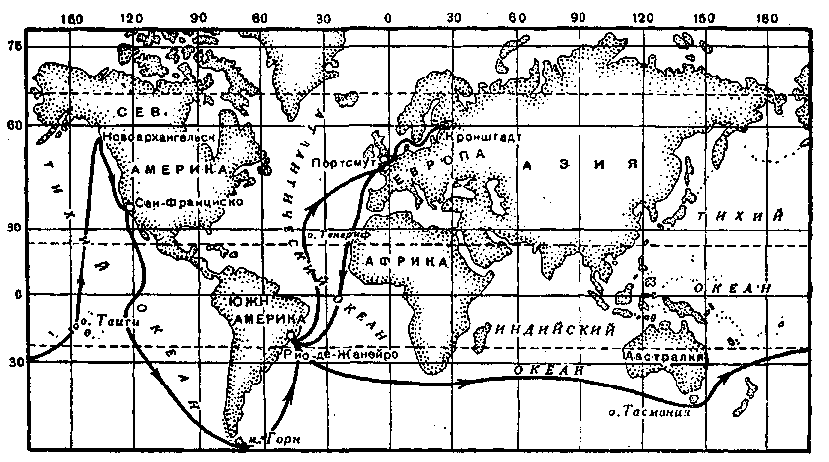

17 августа 1822 г. «Крейсер» и «Ладога» снялись с якоря и вышли с Кронштадтского рейда в море. По традиции отряд зашел в Рио-де-Жанейро, где суда простояли месяц для пополнения запасов продовольствия, отдыха команд и мелкого ремонта. 22 февраля 1823 г. «Крейсер» и «Ладога» покинули бразильский порт и пошли на восток, обогнув с юга мыс Доброй Надежды и Австралию. 18 марта корабли прибыли в порт Дервент на острове Тасмания. Из Дервента М. П. Лазарев решил идти к острову Отаити (Таити), где он вместе с Беллинсгаузеном побывал еще в 1820 г. Здесь Лазарев рассчитывал запастись свежей провизией, в том числе овощами и фруктами, а затем следовать на север.

После стоянки в бухте Матавай на Отаити суда отправились на север. 24 июля 1823 г. они разошлись. «Крейсер» пошел в Ново-Архангельск, а «Ладога» — в Петропавловск.

3 сентября 1823 г. «Крейсер» стал на якорь в Ново-Архангельске, где встретил шлюп «Аполлон». 9 ноября в Ново-Архангельск с Камчатки пришла и «Ладога».

Появление русских военных судов у берегов Аляски произвело нужное впечатление как на англичан, так и на янки. Тем не менее, министр иностранных дел России К. Нессельроде убедил Александра I пойти на существенные уступки в переговорах с ними. В итоге 5(17) апреля 1824 г. Нессельроде и американский посланник Генри Мидлтон подписали в Петербурге русско-американскую конвенцию. Согласно ее условиям:

1. Декларируется свобода мореплавания, торговли и рыболовства на Тихом океане с правом приставать к берегу в любом еще никем не занятом месте.

2. Граждане США и подданные России не могут приставать к берегам друг друга без соответствующего разрешения местных властей и не могут вести там торговлю.

3. Никакие селения не могут быть основаны или создаваемы в будущем на северо-западном побережье Америки: русскими южнее, а американцами — севернее 54°40? с. ш.

Таким образом, граница владений и сфер двух стран проводится по линии 54°40? с. ш. на побережье.

4. В течение 10 лет со дня подписания конвенции гражданам США и подданным России будет позволено заходить в порты друг друга по-прежнему по надобности и вести торговлю.

5. Запрещается торговля спиртными напитками, оружием, порохом и другими боеприпасами, и в связи с контролем за соблюдением этого правила разрешается осматривать суда и грузы и накладывать соответствующие штрафы обеим сторонам.

16 (28) февраля 1825 г. Нессельроде и британский посланник Чарльз Каннинг подписали в Петербурге аналогичную конвенцию о разграничении владений в Северной Америке.

Согласно 1-й статье конвенции обе стороны в Тихом океане «могут пользоваться беспрепятственно и с полною свободою мореплаванием, производством рыбной ловли и правом приставать к берегам в таких местах, которыя еще не заняты, для торга с природными тамошними жителями».

2-я статья запрещала судам одной стороны приставать к местам заселения другой стороны.

Далее устанавливалась пограничная черта, отделяющая владения Британии от русских владений на западном побережье Северной Америки, примыкающем к полуострову Аляске так, что граница проходила на всем протяжении береговой полосы, принадлежащей России, от 54° с. ш. до 60° с. ш., на расстоянии 10 миль от кромки океана, учитывая все изгибы побережья.

Таким образом, линия русско-британской границы была в этом месте не прямой (как это было с линией границы Аляски и Британской Колумбии), а чрезвычайно извилистой.

Поясню, что Российско-Американская компания фактически не имела сухопутной границы с Британской Колумбией, а владела лишь кромкой побережья и не осваивала территорию в глубь континента, поскольку этому препятствовал хребет Каменные горы (ныне Скалистые горы), который шел почти параллельно берегу океана, в разных пунктах удаляясь на 11–24 мили от кромки воды. Именно за Скалистыми горами и лежала Британская Колумбия, так что среди русских колонистов, да и местных жителей считалось, что границей между этими двумя владениями разных государств является естественная граница — вершины хребта Скалистых гор, западные склоны которых находились в области русских владений, а восточные — британских. При этом русская сторона никогда не делала попытки переходить за Скалистые горы, хотя на протяжении почти полустолетия там была абсолютно безлюдная территория.

С начала 20-х гг. XIX в. английское правительство пыталось захватить прибрежную территорию, осваиваемую Российско-Американской компанией. Это подало мысль руководителям компании о необходимости установить границу русских и британских владений. При этом компания считала, что такая граница должна будет идти по естественному рубежу — хребту Скалистых гор — и поэтому ее установление не представит никаких трудностей. Однако русские дипломаты капитулировали перед англичанами в вопросе проведения сухопутной границы.

По мнению историка В. В. Похлебкина, уступчивость Александра I не в последнюю очередь объяснялась финансовыми причинами. Англия обеспечила России выплату займов, сделанных русским правительством в период войны с Францией 1796–1815 гг. Замечу, что Россия, не имевшая с Францией территориальных споров, фактически сражалась за британские интересы. Это в свое время признал даже Павел I.

В связи с заключением конвенции большинство русских военных судов были отозваны из северной части Тихого океана. Так, шлюп «Ладога» вернулся в Кронштадт 13 октября 1824 г., фрегат «Крейсер» — 5 августа 1825 г., шлюп «Предприятие»[218] — 10 июля 1826 г.

Походы русских судов на Дальний Восток неоднозначно воспринимались русской бюрократией. Так, например, адмирал и член Государственного совета Н. С. Мордвинов в 1824 г. отправил записку императору,