качестве «смазки» угольной пыли уменьшили влияние этого эффекта. К 1896 году черный порох перестал применяться в качестве «начинки» разрывных снарядов. В 1891 году в употребление вошел кордит, также получило признание взрывчатое вещество под наименованием лиддит[104] .

Позднее стали использовать такие взрывчатые вещества, как TNT (тротил) и аматол[105].

Какими бы сложными ни казались разработки того времени, они совершенно незначительны по сравнению с современными тенденциями развития в этой области. Снаряды, когда-то считавшиеся необходимыми только для поражения неподвижных объектов, ныне имеют конструкцию, позволяющую им самостоятельно отыскивать быстро движущуюся цель и, приблизившись на достаточное расстояние, взрываться, опустошая все вокруг.

Следует упомянуть еще об одной категории технических средств, имеющих непосредственное отношение к пушечным боеприпасам, именно – механизмов воспламенения заряда, которые обеспечивают последний и весьма важный шаг в процессе посылки снаряда по назначению. В ранние периоды возникновения артиллерии для того, чтобы непосредственно поджечь заряд, достаточно было засунуть в запальное отверстие пушки раскаленный докрасна металлический пруток или кусок проволоки. Следующий шаг на пути совершенствования был обеспечен методом, заключавшимся в насыпании небольшого количества пороха поверх запального канала, что обеспечивало возможность подавать огонь издали. При этом пальник – палка с куском фитиля на конце – несколько обезопасил канонира, позволив ему находиться в момент выстрела на определенном расстоянии от орудия. Использование в пушках кремневых замков не предлагалось вплоть до 1778 года, когда флотский капитан сэр Чарльз Дуглас за собственный счет и вопреки мнению адмиралтейства оснастил ими несколько пушек на своем корабле «Дюк». Опыт оказался весьма удачным, и военно-морской флот в 1790 году официально принял кремневые замки на вооружение.

В 1803 году знаменитый оружейный мастер Дюрс Эгг получил патент на разновидность кремневого пистолета, который должен был служить своего рода спусковым механизмом для пушки, но его идея не получила одобрения. Армия продолжала использовать пальники – фитили на палке – вплоть до 1820 года. Когда благодаря применению фульминатов в ручном оружии появились пистонные механизмы, флот принял на вооружение запальную трубку ударного действия, но армия не следовала этому примеру вплоть до 1846 года.

В 1841 году запальная трубка с терочным замком, изобретенная одним ганноверским офицером, прошла испытания в Вулвиче, но была отвергнута. Принцип ее действия состоял в использовании пустотелого стержня крупного птичьего пера или металлической трубки, наполненной небольшим количеством затравочного пороха. Такую трубку просовывали в запальное отверстие и дальше, к заряду; затем с помощью веревки или спускового шнура быстро дергали за терку, которая высекала искры, поджигавшие находившийся в трубке порох. В 1851 году мистер Тоцер, работавший в Королевской лаборатории, предложил свою версию терочной трубки, которая спустя два года получила официальное одобрение. Когда снаряд был объединен с зарядом, появилась возможность использовать помещенный в основание гильзы капсюль-детонатор с гремучим составом. Кроме того, опробовались методы детонации с помощью электричества, но и поныне на полях современных сражений можно видеть артиллериста, по старинке дергающего за спусковой шнур.

История боеприпасов для ручного оружия кое в чем повторяет путь, пройденный «большой» артиллерией, однако некоторые новинки были внедрены здесь намного раньше.

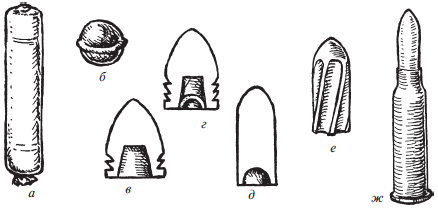

Следует помнить, что для стрельбы из пушек длительное время использовались свинцовые ядра или шарики. Кроме того, была изобретена дробь, но она применялась в основном для охоты или против разбойников и грабителей. Свинцовые пули отливались в массовых количествах в изложницах, но всякий опытный стрелок имел для этой цели собственные приспособления, наподобие особых щипцов. Калибр ружей колебался настолько сильно, что человек, живший далеко от оружейного мастера, должен был иметь свою собственную литейную форму. Форма, выполненная в виде щипцов, имела состоявшую из двух частей головку, имевшую внутри полость для отливки пули. Избыточный металл, проникший через заправочное отверстие, срезался острыми краями самой формы. Дробь делали, проливая расплавленный металл через дуршлаг или сито, держа их над баком с водой. Короткого падения до поверхности воды было достаточно, чтобы дробинки охладились. 10 декабря 1782 года Уильям Уотс запатентовал метод изготовления «мелкой дроби вполне застывшей, а по форме совершенно круглой». Утверждалось, что процесс привиделся изобретателю во сне, а сам метод заключался в выливании расплавленного металла с большой высоты, которая зависела от требуемого размера дробин. Для данного производства были необходимы специальные башни, одну из которых могли видеть на Южном берегу многие из посетителей Лондона в 1951 году во время Фестиваля Британии. Эта дроболитная башня была построена в 1826 году, но ее четырехугольную предшественницу воздвигли еще в 1789-м.

Еще в 1743 году член Королевского общества Бенджамин Роббинс предложил придавать пулям яйцевидную форму для устранения недостатков, присущих круглым пулям, но только в XIX веке для винтовки Мини были введены пули цилиндро-конической формы. Вращение, сообщаемое нарезными канавками, очень незначительно сказывалось на устойчивости полета круглых пуль, зато продолговатая пуля летела благодаря этому намного стабильнее. И конечно же ее заостренный передний конец прорезал воздух значительно легче, чем шарик. Вдобавок пуля Мини имела в донце железный колпачок, который под давлением пороховых газов раздвигал мягкий металл и прижимал его к стенкам канала, образуя газонепроницаемый контакт.

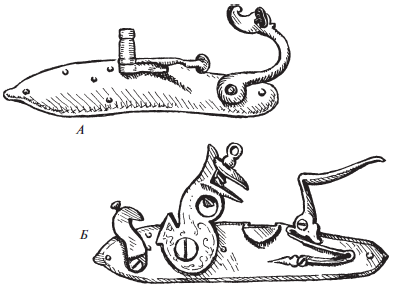

Было не так важно, как далеко или с какой силой метательный заряд выбросит пулю, – главное, чтобы воспламенение заряда произошло в точно заданный момент. В Средние века лучшим способом воспламенения пороха считалась раскаленная проволока. Но дождь, ветер и холодная погода делали ее применение делом достаточно ненадежным. Фитиль, приложенный к затравке вручную, работал немногим лучше. Когда в XVI веке его стали крепить в металлическом зажиме или курке, возникла, по крайней мере, некоторая уверенность в том, что он попадет на затравочную полку. Использование в конце столетия пиритов и кремня обеспечило постоянную готовность к выстрелу, не зависящую от погоды, которая была способна играть с зажженными фитилями самые скверные шутки. Среди оружия, перечисленного в описи арсенала города Грац в конце XVI столетия, присутствуют ружья, обозначенные как «Radsloss»[106] и «mit Schnapper»[107].

Первое из названий, как кажется, указывает на применение колесцового замка с пиритом, второе – на кремень. Вращающееся колесо высекало искры, как в современной зажигалке. Предполагается, что мысль получать искры ударом кремня о сталь возникла в 1596 году у Себастьяна Гэлле. Пириты были слишком мягкими, чтобы по ним можно было ударять, и должны были уступить место кремню. Так пирит, использовавшийся еще римскими солдатами для разжигания в походах костров, вышел из употребления.

Кремень оставался в стрелковом оружии стандартным средством воспламенения заряда до тех пор, пока в XIX столетии не произошли радикальные перемены, вызванные началом применения в этой области гремучих соединений. Ранее их безуспешно пытались использовать в качестве метательного взрывчатого вещества. Пипс еще в 1663 году упоминает о своей встрече в кофейне с неким д-ром Алленом. Этот джентльмен рассказал ему об

Если положить в серебряную ложку всего один гран этого вещества и ударить по нему, то оно взорвется и пробьет в ложке дыру, пишет Пипс. Члены Королевского общества также экспериментировали с этой