антисептические средства, как ривенал, метиленовая синька и уротропин (ну и на счастье, разумеется!), от общего заражения крови умирали все. А я — выжила.

Говорят, человеку свойственно любить не того, кто ему сделал добро, а того, кому он сам сделал добро. Звучит несколько цинично, но, мне кажется, не лишено правдоподобия. Если это учесть, то многое становится понятным.

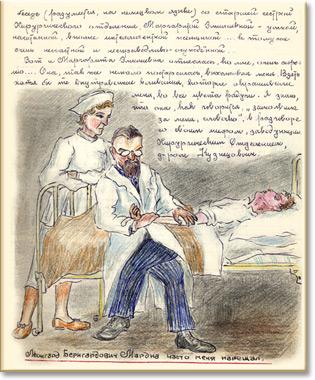

Заведующего терапевтическим отделением доктора Мардну, знающего и любящего свою профессию врача, постоянно приглашали в качестве консультанта в другие отделения. Вызывали его и ко мне, как высококвалифицированного специалиста, ведь септические состояния очень часто осложняются эндокардитом, обычно «бородавчатым»[12]. А у меня обошлось без этого грозного осложнения, и доктор Мардна имел право до какой-то степени поставить это в заслугу себе, ведь лечение назначил мне он…

Кроме того, ему нравилось посидеть в нашей палате, где он мог отвести душу в откровенной беседе (разумеется, на немецком языке) со старшей сестрой хирургического отделения Маргаритой Эмилиевной — умной, начитанной, вполне интеллигентной женщиной.

Она также отнеслась ко мне очень хорошо и немало постаралась, выхаживая меня. Взять хотя бы те внутривенные вливания, которые окрашивали меня во все цвета радуги.

Я знаю, что она замолвила за меня словечко в разговоре со своим шефом, заведующим хирургическим отделением. Кузнецову, скорей честолюбивому, нежели человеколюбивому врачу, хотелось доказать успех своей первой на спинном мозге операции, и мои старания выходить его пациентку Полю Симакову, мою соседку по «сумасшедшей» палате, оказались ему на руку. Выяснилось также, что я немного рисую и разбираюсь в медицине. А ему очень требовался «медхудожник». Наверное, благодаря всему этому он в отношении меня был благожелательно настроен.

Билзенс. Кузнецов ему не доверял и всячески оттеснял его на задний план. А тут ему, молодому врачу и начинающему хирургу, удалось сохранить жизнь в таком тяжелом случае! И он так удачно дренировал коленный сустав, что полностью сохранил его подвижность!

Еще двое врачей проявили ко мне симпатию: инфекционист Попов и прозектор Никишин.

Ну, Никишин — это чудак и добряк. Он делился всем, что у него было, а точнее, отдавал все, что у него еще не отобрали, — мания, свойственная обычно только святым. Он мне дал первый и, пожалуй, единственный за все годы неволи подарок — коробку акварельных красок и цветные карандаши. Этот очень ценный для меня подарок сделан был, очевидно, от чистого сердца, так как прошел со мною через все годы неволи, через все шмоны, этапы и уцелел.

Попов, в ту пору болевший желтухой, лежал в терапии на втором этаже и говорил обо мне в весьма похвальном тоне с начальником нашей больницы (говорили именно «начальник», а не «начальница») Верой Ивановной Грязневой.

Все обстоятельства сложились в мою пользу.

Так или иначе, но меня, к великому моему удивлению и еще большей радости, после выздоровления не отправили назад в девятое лаготделение, а оставили на работе в центральной больнице лагеря — ЦБЛ. Я недоумевала… С моей стороны не делалось ни малейшей попытки, даже намека на попытку бросить якорь в этой гавани, прежде чем мой утлый челнок будет окончательно превращен в щепы.

И все же не сидел ли за рулем моего жизненного челна все тот же мамин ангел-хранитель?!

Может быть, я была неразумна и за эти два с половиной года моей медицинской деятельности наделала очень много ошибок. Наверняка я, «молясь, расшибала лоб», притом отнюдь не только себе, но и моим сослуживцам, а еще чаще — начальникам. Но за одно поручусь: я оставалась беззаветно предана своей работе, бескорыстна и не щадила себя, стремясь помочь тем несчастным, которым могла помочь, и все это — sans peur et sans reproche[13]. Бог мне свидетель. Он мне и судья.

Аллегория

Бескрайняя, жестокая пустыня… Олицетворение безнадежности. Лишь изредка встретишь колючий саксаул, и на большом расстоянии друг от друга попадаются колодцы с мутной, протухшей, солоновато- горькой водой. От этих колодцев зависит жизнь и судьба каравана, ведь колодец может обвалиться, иссякнуть. Наконец, его можно не найти… В этой пустыне смерть — постоянный спутник. Жестокий, беспощадный.

Я долго брела по этой вотчине смерти. Солнце безжалостно иссушало мою кровь, раскаленные камни жгли ноги, саксаул вонзал в них свои колючки… Я научилась ценить глоток горькой воды и привыкла к мысли о том, что от шакала в пустыне не жди пощады. И вдруг — группа пальм, и в их тени — родник. Оазис! Островок Жизни, окруженный владениями Смерти!

Да, именно таким оазисом и была центральная больница лагеря.

Я сумела оценить этот оазис и по сегодняшний день благодарна тому роднику, который дал ему жизнь, — сердцу Веры Ивановны Грязневой.

Она, начальник лагпункта ЦБЛ и самой центральной больницы, назначила меня медсестрой в хирургическое отделение…

В дантовом аду — девять кругов. В системе лагерей НКВД Советского Союза их было куда больше. Оттого ли, что чертей больше? Или грешников? Или под словом «грех» подразумевалось нечто совсем иное? Или современный Князь Тьмы был более ненасытен?

Знаю только одно: три из них находились в ЦБЛ.

Самый нижний круг — инфекционное отделение. Диагноз большинства поступающих в это отделение гласил: «Дизентерия при сопутствующей АД II или АД III», то есть при алиментарной дистрофии[14] второй или третьей степени.

Казалось, эти страшные с виду доходяги, поступавшие в И.О., или, как его называли, Филиал, попадают в какой-то фильтр, сквозь который капля по капле уходит их жизнь… И когда со слабым всплеском упадет последняя капля, то оставшуюся от человека оболочку — скелет, обтянутый сухой шелушащейся кожей серого цвета, — унесут в морг.

Понятно, легче и безопаснее всего сказать «дизентерия»!

Заведующий отделением доктор Миллер, з/к, в прошлом полковник медицинской службы, осужденный по статье 58–10 и приговоренный к расстрелу, который заменили «катушкой», то есть десятью годами, ничего, кроме дизентерии, найти не смел. Мог ли он, немец, сказать:

— Человек умирает оттого, что мышечный слой и слизистая оболочка его желудочно-кишечного тракта полностью атрофированы, а хлеб из протухшей муки с плесенью, соломой и озадками травмирует слизистую кишечника, что и является причиной гемоколита, который мы и выдаем за дизентерию. Ослабленный организм легко становится жертвой туберкулеза. Все это протекает на фоне авитаминоза и осложняется чесоткой, фурункулезом и пиодермией.

Миллер — знающий, эрудированный врач, но из соображений самосохранения он предпочитал быть черствым и бесчувственным по отношению к тем, кого спасти не мог.

Неприятно было присутствовать при том, как он вел осмотр вновь поступающих больных. Совершенно голые, они стояли перед ним навытяжку, и он ими командовал, как солдатами на плацу.

Совершенно иная атмосфера царила в терапии. На всем лежала печать привилегированного отделения: лучшее белье, лучшая мебель, лучшие кровати предназначались для второго этажа, а заведующий отделением доктор Мардна — благообразный, с седеющей бородой, в белоснежном халате, с неизменным фонендоскопом на поясе — производил впечатление настоящего профессора.

Чувствовалось, он считает своим долгом вернуть здоровье тем, кто попал в его отделение.

Не было не только необходимых медикаментов и полноценного питания, но даже возможности довести лечение до конца, так как 74 койки этого отделения были постоянно заняты, и сколько еще тяжелобольных ждали очереди, чтобы попасть в больницу!