В ходе этого третьего семинара, рассуждая о том, что я назвал диалогическим измерением — измерением, которое дает субъекту возможность себя в качестве субъекта поддерживать, — я проиллюстрировал его на примере первой сцены из

Я полагаю, однако, что вы не забыли тот изумительный, открывающий эту пьесу диалог, где Абнер, этот прототип фальшивого брата и двойника, уже с первого шага нащупывает себе почву. Уже в первых словах

Отношение означающего к означаемому, в этом драматическом диалоге столь ощутимое, позволило мне сослаться на знаменитую схему Фердинанда де Соссюра, где означающее и означаемое предстают как два параллельных потока, друг от друга отличных и обреченных на непрерывное скольжение друг относительно друга. Именно в связи с этим и предложил я заимствованный у обойщиков мебели образ пристежки. Ведь если мы хотим знать, чего, хотябы приблизительно, нам держаться и в каких пределах скольжение возможно, необходимо, чтобы ткань означающего и ткань означаемого в какой-то точке соединялись. Имеются, таким образом, точки пристежки, но связь в эти точках сохраняет некоторую эластичность.

Именно с этого мы в нынешнем году и продолжим. Для начала скажу, что диалог Иодая и Абнера позволяет сделать еще один вывод, параллельный и симметричный тому, что был нами получен ранее — достоинство субъекта удерживает лишь тот, кто держит речь во имя самой же речи. Вспомните, в какой плоскости держит речь Иодай:

Что касается четвертого года семинара, то в ходе его я стремился продемонстрировать вам, что не существует иного объекта, кроме объекта метонимического: ведь объект желания — это всегда объект желания Другого, а само желание — это всегда желание Другой вещи, точнее, того, чего не хватает,

Именно такие выводы можно сделать из работы, о которой я вам только что напоминал и к которой рекомендовал вам обратиться, —

В первой из этих формул S связана в комбинациях цепочки с S/, а целое соотносится с S//, что позволяет в результате поставить S в определенное метонимическое отношение к s на уровне значения. И точно таким же образом замена S на S/ по отношению к Задает в итоге соотношение S(+)s, которое указывает здесь — это легче сформулировать, чем в случае метонимии, — на возникновение, на создание смысла.

Итак, вот к чему мы пришли. Приступим теперь к тому, что станет для нас предметом исследования в этом году.

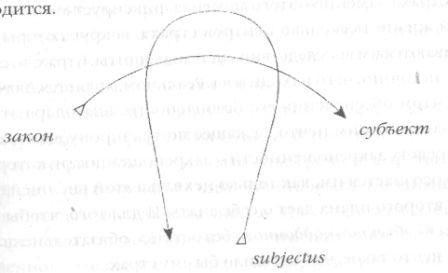

Чтобы к этому предмету приступить, я нарисовал для вас схему и расскажу сейчас, что именно — во всяком случае на сегодняшний день — она поможет вам уяснить.

В поисках наиболее точного способа описать связь между цепочками означающих и означаемых, остановимся на примитивной схеме точки пристежки.

Чтобы операция эта была законной, следовало бы спросить себя, где находится сам обойщик. Где-то он, разумеется, присутствует, но место, которое должен был бы занять он на этой схеме, соответствовало бы слишком уж раннему детству.

Поскольку между означающей цепочкой и потоком означаемых имеет место взаимное скольжение, в котором самая суть соотношений между ними и состоит, и поскольку, несмотря на это скольжение, между этими двумя потоками существует связь и согласованность, место происхождения которых нам как раз и предстоит обнаружить, нетрудно предположить, что скольжение это является, по необходимости, относительным. Смещение одного влечет за собой смещение другого. А это значит, что нечто вроде взаимопересечения двух противоположно направленных линий в своего рода идеальном настоящем как раз и явится для нашего случая показательной схемой.

Итак, вот то, вокруг чего можем мы строить свои рассуждения.

Беда лишь в том, что, каким бы важным это понятие настоящего нам ни казалось, дискурс не является, если можно так выразиться, точечным событием в смысле Рассела. Дискурс не только обладает собственной материей и фактурой — он занимает определенное время, у него есть временное измерение, он обладает плотноетью. Удовлетвориться мгновенным настоящим мы категорически не можем — весь наш опыт, как и все соображения, высказанные нами прежде, восстают против этого. Это можно немедленно показать на примере речи. Когда я, скажем, начинаю произносить фразу, смысл ее остается вам неясен до тех пор, пока я ее не закончу. Чтобы вы поняли первое слово фразы, совершенно необходимо — это, собственно, определение фразы и есть, — чтобы я произнес последнее. Вот самый наглядный образчик того, как означающее действует задним числом

С другой стороны, одно, по крайней мере, остается несомненным — и это мною

Напоминаю же я вам об этом лишь для того, чтобы оправдать введение тех двух линий, которыми далее собираюсь манипулировать.

Треугольный стопор обозначает начало пути следования, а стрелка — его конец. Слева направо идет знакомая вам первая линия, за которую, два раза пересекая ее, цепляется, подобно крюку, вторая.

Хочу предупредить вас, чтобы вы не путали то, что эти две линии изображали прежде, то есть