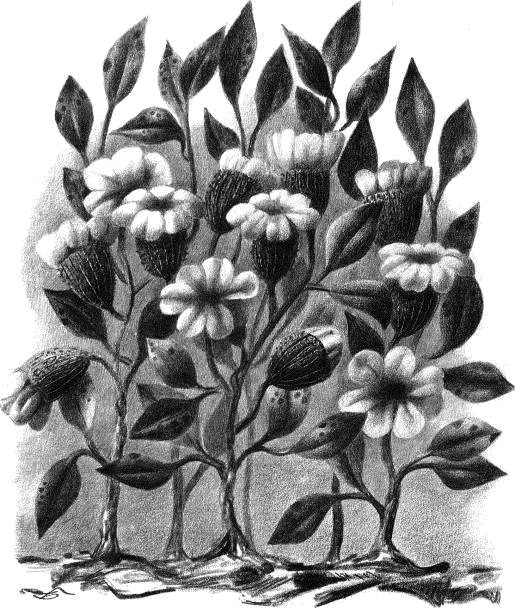

Табл. VIII Растения кумоде

Один необычный и довольно волнующий случай — это случай с измерениями

Камикочи, один из наиболее известных японских биологов, родился в Наре. Убеждённый буддист, он каждый год возвращается в Нару на празднества Ура Мацури, и он часто удаляется в тростниковую хижину в долине Хигашитани, около холмов Кумозан, для недели духовных упражнений. Именно во время своего уединения в 1970 году Камикочи сделал своё блестящее открытие. Когда он был на прогулке, его взгляд случайно упал на группу необычных цветов на вершине холма, скрывающихся среди кумоде. От них было около сотни метров до того места, где он стоял. У него не было возможности выяснить их цвет, поскольку они появились как чёрные силуэты на фоне яркого неба, но их форма выглядела очень странной. Он обнаружил, что оценить их размер трудно, потому что, кроме окружающих кумоде, у него не было ничего, с чем их можно сравнить.

Камикочи решил взглянуть на цветы поближе и пошёл к вершине. По пути он понял, что имеет место нечто очень необычное. В отличие от того, что обычно случается, когда мы приближаемся к объекту, который мы видели на расстоянии — который постепенно становится больше, пока мы не приблизимся настолько, чтобы коснуться его, и принимает свои надлежащие размеры — эти растения, казалось, не становились больше, когда биолог приближался к ним. Когда Камикочи достиг вершины, они оказались такими же маленькими, какими они показались на расстоянии сотни метров.

Сперва он склонялся к тому, чтобы приписать это явление долгим часам размышления, которому он предавался перед своей прогулкой. Но, когда он повторил эксперимент, результат был тем же самым. Он сделал это в третий раз, заботясь о том, чтобы ни на миг не терять из виду растения, и после этого он был совершенно уверен, что, хотя он подходил к растениям ближе, их видимый размер нисколько не изменялся.

Несколько недель спустя Камикочи возвратился с несколькими своими учениками, чтобы изучить проблему, которую он назвал «метростазис», и которую он описал в докладе на ботаническом конгрессе, проходившем в Цучимачи в 1974 г. Он говорил, что цветы принадлежали к виду (табл. IX)

Камикочи, хотя и признавая, что был неспособен дать удовлетворительное с научной точки зрения объяснение этому явлению, относит его к неподвижности во времени, характерной для параллельных растений, и с этой целью цитирует закон Лейбшмидта, гласящий, что «для каждой неподвижности во времени имеется соответствующая неподвижность в пространстве».

«Тип перспективы, — объясняет он, — который уменьшает изображение отдалённого объекта пропорционально его расстоянию от точки наблюдения, предполагает нормальные пространственно- временные отношения. Изменение в фундаментальных качествах одного из этих двух элементов требует необходимости подразумевать изменение в другом». Если на первый взгляд аргумент Камикочи кажется безукоризненным, это заставляет нас задать себе вопрос, почему получается, что другие параллельные растения не подчиняются тому же самому явлению.

Табл. IX.

Команда неврологов, физиологов и оптиков в Осакском университете теперь работает над проблемой метростазиса. Ни в коем случае не является невозможным то, что какие-то растения могли бы оказывать раздражающее воздействие на человеческое зрение. Гарольд МакЛохан в статье в чикагской

Цвета растений и их морфологические особенности — часть языка, которым они ведут свой диалог с миром. Именно этими средствами они передают важные сообщения, связанные с самораспознанием и выживанием. Зелёный цвет, характерный для стеблей и листьев, является вторичным эффектом хлорофилла. Он выражает гармоничное функционирование жизненных процессов, за которые в значительной степени ответствен хлорофилл как посредник в питании. Когда эти процессы нарушены патологическим состоянием или приостановлены сезонным увяданием растения, цвет меняется и сигнализирует о том, что происходит.

Функция других цветов, особенно у цветков, является более таинственной. В то время, как зелёный информирует нас о здоровье отдельного растения и потому является простым подтверждением, другие цвета — это обращения, приглашения, вопросы. Они имеют не такое большое отношение к выживанию индивидуума, как к выживанию целого вида. Как выразился Гамильтон: «Для растений, жестокой судьбой лишённых движения, цвета — это тихий язык любви, отчаянной и страстной, язык, который птицы и насекомые, их крылатые посыльные, несут отдалённым от них возлюбленным, также неотвратимо прикреплённым к земле»[19].

Этот английский биолог придерживается мнения, что для параллельных растений, «закреплённых не на земле, а в инертном времени», проблемы выживания не существует. В результате цвет как инструмент или сигнал был бы оправдан только как парамиметическое явление, то есть как уловка в целях маскировки их истинной природы. «Когда это случается, — добавляет он, — мы можем допустить существование исключительной аномалии, потому что параллельные растения лишены всякой жизни, которая существует в потоке времени, и поэтому у них нет никакой потребности в цвете». Замечания Гамильтона, которые сперва кажутся достаточно логичными, содержат два основных недостатка. Для начала, когда он утверждает, что параллельные растения не имеют никакого цвета, потому что