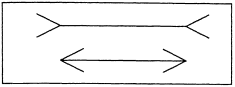

состоит в имплицитном допущении объективности поведения. Факт, что поступок может быть рассмотренным, не означает, что он является объектом, происхождение которого следует разыскивать в самой по себе объективной сочлененности, таким образом, что этот поступок связано с нервной организацией. В действительности перцептивные стимулы, которые, например, обусловливают нашу активность, сами по себе не воспринимаемы. Если воспользоваться простейшим опытом Мюллера-Лиэра, в котором равные по длине отрезки воспринимаются как неравные, то получат значимый пример различия между тем, что является «объективным», и тем, что «дано».

Рис. 1

Ватсоновское смешение происходит от того, что данное есть как раз «объективно» данное, поскольку оно проистекает из сущности перцепции, проистекающей из «объективного». Когда утверждают, что этот опыт проистекает из «иллюзии», то не понимают, что, напротив, для любого ощущающего субъекта два отрезка действительно неравны и что это происходит в отношении к системе экспериментальных референций, которые создают фигуру, порождающую иллюзию. Математический или исчисляемый мир, в котором конструируется фигура, — это не перцептивный мир. Следовательно, необходимо разъединять перцептивное окружение и то окружение, которое Коффка называет «географическим», — то, что непосредственно дается, и то, что конструируется посредством концептуального и инструментального опосредования (понятие равенства, удвоенный дециметр). Вопрос состоит не в том, чтобы знать, какое из этих окружений наиболее истинно: когда говорят об оптической иллюзии, то неподобающим образом предпочитают научное и сконструированное окружение. Фактически речь не идет о том, чтобы знать, воспринимаем ли мы реальность таковой, какова она есть (в данном случае равенство отрезков), поскольку реальность в точности такова, какой мы ее воспринимаем. В частности, ясно, что ментальное и инструментальное использование науки само получает действенность в непосредственном отношении субъекта, который его использует вместе с миром, и ничего иного Гуссерль не хотел сказать, когда показывает, что сама по себе научная истина в конечном счете основывается на допредикативном «опыте» субъекта науки. Когда ставят проблему о знании того, воспринимает ли эмпирический субъект реальность саму по себе, то тем самым полагают себя в некотором роде над этим отношением. В этом случае философ созерцает связь, которая устанавливается сознанием об объекте, с высоты так называемого абсолютного знания, упраздняя тем самым «иллюзии». Как было показано в Государстве, постижение того факта, что мы находимся в пещере, предполагает, что из нее можно выйти. Феноменология, опираясь на эмпирические данные исследований гештальтпсихологии, отрицает это инверсию смысла: можно понять умопостигаемый мир Платона как совокупность установлений, исходя из которых наука эксплицирует чувственный мир. Но речь не идет для нас о том, чтобы исходить из сконструированного: необходимо, наоборот, постигнуть непосредственное, из которого наука развивает свою систему. В любом случае эта система не должна быть «реализована», поскольку она есть, как сказал Гуссерль, лишь «оболочка» перцептивного мира. Следовательно, то, что Коффка называет окружением поведения (Umwelt), устанавливает действительно реальный универсум, ибо действительное переживание реально. А Левин продолжает его мысль, показывая, что нужно ликвидировать любую субстантивистскую интерпретацию географического окружения как поведенческого окружения: тем более что два реализованных «универсума» ставят проблему их отношения и, в особенности, их последовательности и причинности. Если допустить, что речь идет только об операциональных понятиях, то проблема исчезает. Термин «реальность» не влечет никоим образом обращение к материальной субстанции. Ее определяют скорее как предсуществование.

Действительно существенным свойством феноменального Umweit'a, как его называет Коффка, является то, что он всегда уже тут. Задача всей книги Мерло-Понти об ощущении состоит в том, чтобы обнаружить ядро этого уже, то, что он иногда называет «предысторией». Это означает, что любая объективная экспериментальная попытка обнаружения, каким образом происходит мое отношение к миру, всегда отражается к вопросу о том, каким образом это уже установлено, и это уже оказывается всегда предшествующим любой предикативной рефлексии, а также тем, на чем как раз основывается эксплицитное отношение, которое я имею с миром. Рассмотрим, например, опыт Вертхаймера.[21] Субъект, помещенный в комнату таким образом, чтобы видеть ее лишь через посредство наклоненного на 45 градусов от вертикальной линии зеркала, воспринимает эту комнату сначала как наклонную. Все перемещения, которые там происходят, кажутся ему странными: шагающий человек кажется идущим косо, падающее тело падает косо и т. п. Через несколько минут (если субъект, понятно, не пытается воспринимать вещи иначе, чем посредством зеркала) стены, перемещающийся человек, падающие тела начинают казаться «прямыми», вертикальными, а ощущение наклона исчезает. Речь идет о «мгновенном перераспределении верха и низа». Можно сказать, используя объективистскую терминологию, что вертикаль «обернулась»; но это выражение ошибочно, поскольку для субъекта этого как раз и не происходит. Что же тогда происходит? Образ комнаты в зеркале кажется ему сначала странным спектаклем: сама странность гарантирует, что речь идет о спектакле, т. е. субъект «ее не принимает с утварью, которая помещена в эту комнату, он не обитает в ней, он не живет вместе с тем человеком, которого он видит ходящим и выходящим». Через несколько мгновений этот самый субъект чувствует себя приспособленным к жизни в этой комнате, «вместо своих вертикально ориентированных ног и рук он ощущает ноги и руки, которые нужно бы иметь, чтобы ходить и действовать в отражаемой комнате, он начинает жить в спектакле» (ibid, 289). Это означает, кроме всего прочего, что направление верх- низ, которое полностью контролирует наше отношение с миром, не может быть определено исходя из оси, симметричной нашему телу, воспринимаемому как физиологический организм и система объективных реакций. Доказательством этому служит то, что наше тело может перемещаться по отношению к верху и низу, которые остаются, таким образом, для меня независимыми от его положения. Можно ли из этого утверждать, что вертикаль существует лишь в себе} Это было бы не менее ошибочным, ибо опыт Вертхаймера или опыт Страттона с инверсионным видением образа на сетчатке показывает, наоборот, что можно говорить о пространственных направлениях, но не об абсолютных направлениях. И эта невозможность неизбежна в той мере, в какой мы помещены внутри перцепции, подобно тому как мы только что пытались критиковать равенство отрезков и делали это, исходя из самого ощущения. Но новое пространственное направление не появляется как модификация прошлого направления: все происходит подобно тому, как в опыте Страттона, — субъект, снабженный инверсированными очками, заканчивает тем, что приспосабливается к направлению одновременно тактильному и визуальному верха-низа, которые более не схватываются как инверсия «обычной» вертикали. Наоборот, «новая» вертикаль переживается как просто вертикаль, т. е. в точности как объективное направление пространства.

Мы обнаруживает здесь собственный характер Gestalt'a: он не есть в себе, т. е. он не существует независимо от субъекта, который, оказывается, включает в него свое отношение к миру, он более не конструируется мной, в том простейшем смысле, в каком роза, как полагал Кондильяк, конструируется посредством связи данных различных чувственных сфер. Гештальт не является абсолютным, поскольку экспериментирование доказывает, что его можно варьировать: таков, например, случай классического опыта с колебанием внимания (черный мальтийский крест вписан в круг, «фон» которого белый). Гештальт не релятивен мне, поскольку он нам дает объективный Umwelt. В ассоцианизме остается непонятным, каким образом эта роза, скомпонованная на уровне коры головного мозга имманентным образом, может постигаться как трансцендентальное, причем таким образом, что она остается действенной. Подобным образом Umwelt, в котором мы все помещены, устанавливается объективной и трансцендентной перцепцией, но он не абсолютен, поскольку вполне резонно указать, что эта объективность ему уже придана. Но мы придаем объективность Umwelt'y на более глубинном уровне, чем тот, на котором она нам становится явственной, т. е. на том первичном уровне, на котором основано наше отношение к миру.