Чтобы подтвердить высказанные здесь нами предположения, дополнительно были проведены следующие опыты. Мы давали испытуемому нашу обычную

Новый момент был введен лишь в критические опыты. Обычно в качестве критических тел испытуемые получали в руки шары, по объему равные меньшему из установочных. Но в этой серии мы пользовались в качестве критических шарами, которые по объему были больше, чем больший из уста новочных, Это было сделано в одной серии опытов, В другой серии критические шары заменялись другими фигурами — кубами, а в оптической серии опытов — рядом различных фигур.

Результаты этих опытов подтвердили высказанное нами выше предположение; испытуемым эти критические тела казались неравными — иллюзия и в этих случаях была налицо.

Раз в критических опытах в данном случае принимала участие совершенно новая величина (а именно шары, которые отличались по объему от установочных, были больше, чем какой-нибудь из них), а также ряд пар других фигур, отличающихся от установочных, и тем не менее они воспринимались сквозь призму выработанной на другом материале установки, то не подлежит сомнению, что материал установочных опытов не играет роли и установка вырабатывается лишь на основе

Еще более яркие результаты получим мы в том же смысле, если проведем на этот раз не критические, как выше, а установочные опыты при помощи нескольких фигур, значительно отличающихся друг от друга по величине[5].

Например, предлагаем испытуемому тахистоскопически, последовательно друг за другом, ряд фигур: сначала треугольники — большой и малый, затем квадраты, шестиугольники и ряд других фигур попарно в том же соотношении.

Словом, установочные опыты построены таким образом, что испытуемый получает повторно лишь определенное соотношение фигур: например, справа — большую фигуру, а слева — малую; сами же фигуры никогда не повторяются, они меняются при каждой отдельной экспозиции.

Надо полагать, что при такой постановке опытов, когда постоянным остается лишь соотношение (большой — малый), а все остальное меняется, у испытуемых вырабатывается установка именно на это соотношение, а не на что-нибудь другое. В критических же опытах они получают пару равных между собой фигур (например, пару равных кругов, эллипсов, квадратов и т. п.), которые они должны сравнить между собой.

Каковы же результаты этих опытов? Остановимся лишь на тех из них, которые представляют непосредственный интерес сточки зрения поставленного здесь вопроса. Оказывается, что, несмотря на непрерывную меняемость установочных фигур, при сохранении нетронутыми их соотношений, факт обычной нашей иллюзии установки остается вне всякого сомнения. Испытуемые в ряде случаев не замечают равен ства критических фигур, причем господствующей формой иллюзии и в этом случае является феномен контраста.

Нужно, однако, отметить, что в условиях абстракции от конкретного материала, т. е. в предлагаемых вниманию читателя опытах, действие установки оказывается, как правило, менее эффективным, чем в условиях ближайшего сходства или полного совпадения установочных и критических фигур. Это, однако, вовсе не означает, что в случаях совпадения фигур установочных и критических опытов мы не имеем дела с задачей оценки соотношения этих фигур. Задача по существу и в этих случаях остается та же. Но меньшая эффективность этих опытов в случаях полной абстракции от качественных особенностей релятов становится понятной сама собою.

Подводя итоги сказанному, мы можем утверждать, что вскрытые нами феномены самым недвусмысленным образом указывают на наличие в нашей психике не только сознательных, но и

9. Проблема восприятия по контрасту. В связи с этим возникает вопрос, который необходимо должен быть разрешен прежде, чем окончательно признать, что в этих опытах дело касается действительно наших установок.

Когда речь идет об установке, предполагается, что это определенное состояние, которое как бы предваряет решение задачи, как бы заранее включает в себя направление, в котором задача на деле должна быть разрешена. В наших опытах установка вычленяется в процессе предварительных или подготовительных экспозиций в направлении того, что, например, шар слева должен быть больше, чем шар справа; но предлагаемая затем критическая экспозиция экспериментальных шаров показывает, что это предположение очень часто не оправдывается. Напротив, получается совершенно обратное: шар слева кажется не больше, чем шар справа, а наоборот, он кажется заметно меньше. Таким образом, факт иллюзий контраста, столь частых в наших опытах, ставит под сомнение наше предположение, что в них — в этих опытах — исследуется именно установка, а не что-либо другое.

Спрашивается, как понять факт возникновения иллюзий, контрастных установке, предполагаемой в наших опытах. Прежде всего, по-видимому, не должно быть никакого сомнения в том, что в этих опытах мы имеем дело действительно с активностью установки. Дело в том, что, как мы уже указывали выше, факт возникновения иллюзий обусловливается исключительно опытами с неравными объектами, предше ствующими экспозиции равных критических объектов. Без этих предшествующих экспозиций иллюзии обычно не бывает. Следовательно, не остается сомнения, что эти экспозиции и являются необходимым условием возникновения иллюзии, и единственное, что мы можем в данном случае допустить, так это факт выработки в субъекте, под влиянием повторных установочных опытов, готовности восприятия все тех же неравных объектов. Не было бы никакого сомнения, что готовность эту можно трактовать именно как установку, если бы мы имели здесь не феномен контраста, а явление ассимиляции, созвучной с ней.

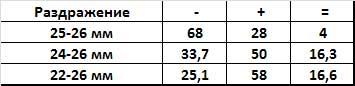

Специальные опыты, которые были поставлены у нас для проверки этой возможности, заключались в следующем: испытуемые получали в качестве установочных объектов круги, которые чем дальше в ряду, тем больше отличались друг от друга по размерам площади: мы начинали с экспозиции кругов в 25 и 26 мм в диаметре, за этим следовали круги 24 и 26 мм и, наконец, круги в 22 и 26 мм.

Результаты этих опытов суммированы в табл. 5 (в процентах).

Мы видим, что реакции, которые даются нашими испытуемыми на воздействующие раздражения, не одинаковы в том смысле, что они являются частью ассимилятивными и частью — контрастными (не считая случаев оценки их равными). Интерес представляет распределение этих реакций. Мы видим, что они тем больше отличаются друг от друга в количественном отношении, чем сильнее разница между устано вочными объектами, и притом — и это особенно интересно — это различие распределяется для обоих видов реакций в противоположных направлениях: чем больше разница между этими кругами, тем выше показатели явлений контраста по сравнению с явлениями ассимиляции, и наоборот, чем ниже разница между установочными фигурами, тем выше число случаев ассимиляции. Причем нужно особенно подчеркнуть, что в наших опытах встречается соотношение размеров установочных фигур, которое оказывается особенно преимущественным для выявления именно феномена ассимиляции. Это соотношение кругов в 25 и 26 мм в диаметре. При этом соотношении число ассимиляции равно 68% всех случаев. Вообще следует иметь в виду, что чем ниже разница в величине установочных фигур, тем выше число ассимилятивных восприятий. Эго наблюдение интересно в данном случае в том смысле, что не подлежит сомнению, что в наших опытах мы имеем дело именно с установкой, которая, по существу, может действовать непосредственно лишь ассимилирующим образом.

Но, с другой стороны, в этих же опытах мы имеем дело не только с ассимиляциями. Наоборот, число