уважительно назвал английского поэта – «Прометеем XIX столетия».

Автор не ставил задачи написания картины истории искусств Европы или тем более создания обширного труда по «философии искусства». Это было бы затруднительно хотя бы в силу тех причин, о которых писал Ф. Шлегель: «тому, что называют философией искусства, недостает обычно одного из двух – либо философии, либо искусства».[14]

Искусство теснейшим образом связано с литературой и просвещением, составляя как бы дионисийскую или литургическую сторону образовательного процесса (в терминологии П.Флоренского). Английские романтики были первыми, кто сумели донести до самодовольных буржуа (диккенсовского Градграйнда и им подобных) высокую ценность искусства. В середине XVIII в. те равнодушно, если не сказать крайне неприязненно, взирали на старое национальное зодчество, и даже на творения Шекспира и Мильтона. И вдруг «темные века» начинают вызывать их интерес. «Если ты хочешь наслаждаться искусством, ты должен быть художественно образованным человеком» (К. Маркс)… Профессор Кембриджа Грей, изучавший саги и готическую архитектуру, пишет «Барда» (1755), давшего сюжет для многих романтических картин. Перси издает «Реликвии древней английской поэзии» (1765). Макферсон творит под маской древнего поэта Оссиана (тот прозван «Северным Гомером» в Англии, Франции, Германии). Появился ряд живописных полотен на тему. Художник А.-Л. Жироде-Триазон пишет «Оссиана, встречающего тени французских воинов» (1802), а Ж. Энгр – картину «Сон Оссиана» (1812).

Однако в авангарде идут те, кто готовы воспеть не сны античных героев, но «человечества сон золотой». Закономерно, что во главе движения встали художники и поэты, которых Шелли справедливо назвал «непризнанными законодателями мира». Сам П. Б. Шелли (1792–1822) в аллегорической поэме «Королева Маб» (1813) разоблачал пороки буржуазного общества, требуя насильственного свержения деспотии (в поэме «Восстание Ислама», увидевшей свет в 1818 г., и в лирической драме «Освобожденный Прометей», 1820 г.). Показательно признание, сделанное им в письме к Э. Хитченер, где он обличает «тупость аристократов»: «Мои размышления заставляют меня все сильнее ненавидеть весь существующий порядок. Я задыхаюсь, стоит мне только подумать о золотой посуде и балах, титулах и королях. Я повидал нищету. – Рабочие голодают. Мой друг, в Ноттингем посланы войска. – Да будут они прокляты, если убьют хотя бы одного истощенного голодом жителя… Саути полагает, что революция неизбежна; и это один из его доводов за то, чтобы поддерживать нынешний порядок. – Но мы не отречемся от наших убеждений. Пусть объедаются, распутничают и грешат до последнего часа. – Стоны бедняков могут оставаться неслышными до конца этого постыдного пиршества – пока не грянет гром и яростная месть угнетеннных не постигнет угнетателей». Таков гневный клич праведного и великого сердца, а не расшаркивания придворных холуев из писательского или политического борделя. Поэтому Шелли имел все основания заявить, обращаясь к потомкам: «И все-таки я буду жить после смерти».[15]

Жан Огюст Доминик Энгр. Сон Оссиана. 1813.

Мятежным лидером стал и У. Блейк (1757–1827), соединявший в одном лице таланты поэта и художника. Вдобавок, у него было сердце бунтаря и мечтателя. Французская и американская революции вдохнули в него надежду. «Мое сердце полно грядущего», – повторял он. Возможно, это подвигло его к созданию ряда поэм («Бракосочетания Рая и Ада», «Америка», «Французская революция», «Песни познания», «Европа»).

Имя Блейка относят к самым громким именам эпохи… Сын чулочника, с десяти лет отданный в учение граверу, он вынужден зарабатывать себе на хлеб, влача жалкое существование. Блейк так и не добился признания своего творчества со стороны английских снобов. Такова судьба гения в этом мире, где нет ни совести, ни справедливости. Академия его не признавала, издатели не издавали, церковники подвергали гонениям. Понятно, почему на полях попавшейся ему на глаза процерковной брошюры он напишет: «Господь сотворил человека счастливым и богатым, и лишь хитроумие распорядилось так, что необразованные бедны. Омерзительная книга». Жизнь для многих – ад. Среди его «Пословиц ада» есть и такая: «Во время посева учись, в жатву учи, зимой веселись».[16]

У. Блейк обладал редким трудолюбием и работоспособностью, что и помогло ему в итоге стать собственным издателем (сам сочинял, иллюстрировал, гравировал, печатал). Был ли он образован? Блейк не посещал никакой общеобразовательной школы, ибо «с детства ненавидел правила и ограничения настолько, что отец не решился послать его в школу». Зато он много читал и многим интересовался. Язык гравюр он постигал на аукционах, куда заходил смотреть картины (музеев в Лондоне тогда еще не было). По мысли Блейка, его поэмы должны были помочь человечеству в борьбе за освобождение от пут рабства и угнетения. Весьма достойная, смелая позиция. «Писать должен лишь тот, кого волнуют большие, общечеловеческие и социальные проблемы» (Д. Голсуорси).

Образовательное кредо Блейка, выраженное словами «Придите, молодые! Уже заря зажглась, и правда родилась», обращено было к молодежи. Он видел в ней наиболее совестливую, умную и порядочную часть общества. В искусствах и науках узрел он мощные орудия, с помощью которых можно и должно уничтожить в итоге тиранию дурных правительств. Блейк писал: «Восстаньте, Молодежь Нового Мира! Воспротивтесь невежественными наймитам! Потому, что есть наймиты в Войске, и при Дворе, и в Университете, которые хотели бы, если бы могли, навсегда подавить духовную и продлить телесную войну»… В идейной борьбе с наймитами капитала, циниками прессы, бюрократами и неучами он использует в качестве оружия копья интеллекта и стрелы мысли.[17]

Среди наиболее интересных «умозрений в красках» Блейка – его «Песни Невинности» (1789) и «Песни Опыта» (1794), а также иллюстрации к «Книге Иова» и «Божественной комедии» Данте. В числе видных романтиков назовем имена Дж. Констебля, Г. Фюзели, С. Пальмера и, возможно наиболее талантливого из них, Дж. Тернера. В конце века в их славный отряд влился английский художник и поэт У. Моррис, давший романтизму исчерпывающую и точную характеристику: «Что такое романтизм? Я слышал, как людей ругали за то, что они романтики. Но ведь романтизм – это способность к правильному пониманию истории, умение сделать прошлое частью настоящего».[18]

Пока мы молоды с тобой,

Наполним кубок золотой…

Бессмертья кубок, кубок славы,

В нем сладкий яд, змеясь, шипит:

Прощайте, юные забавы,

Звезда бессмертия горит![19]

Романтизм – это еще и способность тонко понимать и чувствовать природу. Таким свойством обладал великий английский живописец Джон Констебль (1776–1837). Природа оживает, дышит неповторимой свежестью в его пейзажах «Телега для сена» (1821) или «Дедхемская долина» (1828). Вначале косная публика никак не желала воспринимать его картин, несмотря на все богатство содержащихся в них красок и оттенков.

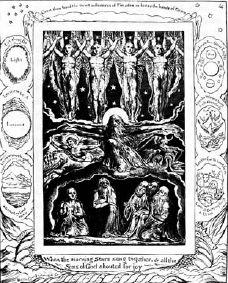

У. Блейк. Иллюстрация к «Книге Иова».

В художественном мнении Европы укоренилось мнение, что в Англии живопись и другие искусства, обращенные к чувствам, заброшены и отошли как бы на задний план. Если ими и занимаются, то лишь из соображений моды. Французский историк культуры И. Тэн писал в1865-1869 гг.: «Современные живописцы этой страны – ремесленники с определенным и узким талантом; они нарисуют вам копну сена, складки одежды, верес с отталкивающей сухостью и кропотливостью; продолжительные усилия, постоянное напряжение всего физического и нравственного механизма расстроили у них равновесие ощущений и образов: они стали нечувствительны к гармонии тонов и выливают на полотно горшками зеленую краску такого же яркого цвета, как попугай; деревья у них точно из цинка или листового железа; тела красны, как бычья кровь, и если исключить изучение физиономий и характеров, то их живопись отталкивает, а их национальные выставки кажутся иностранцам собранием красок столь же резких, крикливых и дисгармоничных, как кошачий концерт».[20] Французы и англичане очень «любят друг друга», но любопытно, что схожие резкие оценки будут направлены и против импрессионистов.

Тем не менее именно в Париже, где Констебль выставил свою «Телегу для сена» (1824), картину оценят по достоинству. Некоторое время спустя к нему придет и всеобщее признание. Констебля избрали академиком. Вес и влияние мастера у живописцев Европы заметно возросли. Делакруа отмечал в письме (1850): «Констебль – необыкновенный художник: он – гордость англичан. Я уже говорил Вам о нем и о том