пригрезившийся смысл, молниеносное представление, трехмерная модель из двухмерных картинок – я это много раз пережил. И много раз переживал это Саша. Его знание мира представляло собой сплав из невероятного количества прочитанных книг и интуитивной их переработки. Без особой логики, без мучительных раздумий, без рисования схем. Ему нравилось то, что другие вообще не могли понять. Ему не нравилось то, что другим было понятно и казалось разумным. Потому и в философии он был склонен к интуитивизму. Но свою модель мира он так и не достроил до конца. Потому что было лень, потому что еще много было не прочитано, потому что люди были все равно важнее книг, потому что еще было время. Было время... Было... А потом его не стало...

Он любил вина. Что он там в них понимал – не знаю. Мне это не дано. Я до сих пор считаю вино пойлом, коньяк испорченной водкой, пиво мочой, а лучшим бухлом – водку. По мне, это честнее. Поскольку, что бы мне ни говорили, все спиртное призвано изменить сознание. Мы не пьем мартини, не пьем пиво, не пьем шампанское – мы пьем водный раствор C2H

А вот Саша любил вина. И отличал один мартини от другого. Но в совместных пьянках нас это совершенно не напрягало. Мы брали на двоих водку, вино, пиво, лимонад, и каждый пил, что хотел, не строя из себя аристократа-дегенерата. Когда было много денег. А когда их было мало – а так было чаще, – просто шли в ларек и пили разливное вино из пластиковых стаканов. Так иногда начинались наши воскресенья. Заканчивались они как попало. Ну, то есть непредсказуемо. Интуитивизм в действии.

Саша не боялся смерти. Имея такое сердце, как у него, можно действительно ничего не бояться. Каждый день – как праздник. Потому что прожил. Потому что не упал. Потому что не умер. Канатоходец над пропастью. Он прекрасно понимал, что каждый прожитый день – это подарок. Потому и не имел ни долгих планов, ни глобальных проектов. Ирония бренности всего – вот его обычное состояние. И такая же у него была и улыбка – как будто он уже давно прикоснулся к вечности, и давно все знает, и ничему уже не удивляется. «Дети, ну чисто дети!» – говорил он часто. Мир вокруг него метался, строил, рушил, созидал чего-то, ошибался, исправлялся, становился лучше или хуже – но не мог выжать из Саши ничего, кроме иронии сильного, умного и обреченного существа. Рядом с ним не имело смысла говорить о даче, политике, косметическом ремонте, посадке картофеля или, опять же, его уборке. Я и не говорил. Меня тоже не интересовало и не интересует это. Рядом с ним я всегда ощущал ауру Случайно Выжившего и потому безмерно могучего человека. И многое теперь в моем поведении – от него. Смерть не страшна. Я это теперь знаю точно. А жизнь дана человеку, чтобы понять это и развивать свой разум независимо от того, умрешь ты завтра или вообще уже умер. Это я к тому, что многие умирают еще задолго до своей физической смерти, останавливая в развитии свой мозг. Саша не переставал думать никогда. Возле кровати, как попало наваленные, всегда лежали книги. Много книг. Некоторые из них ничего не говорили мне по названиям. Даже полистав их, я мало что мог понять. А Саша строил из них свой мир. На этом пути его не волновали авторитеты. Он мог бросить в угол признанного классика и мог восхищаться безвестным автором.

Его интересовала Смерть. Как философа. Вообще он говорил, что на самом деле существует только одна действительно философская проблема, и она не в том, что первично, что вторично – бытие или сознание, – а проблема Жизни и Смерти. И если мы ее... ну, не решим, а хотя бы сформулируем, то остальное, блядь, мироздание, легко выходит из нее, как вся, говорят, математика Лобачевского выходит из аксиомы о параллельных прямых...

Ах, Саша, Саша... Там, где ты сейчас, вечно струятся серебряные водопады, и потому я не горюю. Так, легкая грусть. Все там будем... И я налил больше, чем в прошлый раз, – грамм сто двадцать пять – и выпил, смотря в небо. Надо мной был потолок, еще четыре этажа с гуманоидами, но я смотрел через все это в небо...

Пока я ворошил в себе пока еще недалекое прошлое, запустился второй фильм из списка.

«72 метра». Пора быть патриотом. И смотреть фильмы на изначально русском языке, без переводов и недоумений, связанных с этими самыми переводами. Командир в этом фильме до титров не дожил, но запомнился мне больше всех. Герой, условно считающийся главным, дожил, как положено, спас всех, но мне не запомнился. Еще через два фильма он вылетел у меня из головы насовсем. Но почему-то долго мне грезился голос капитана первого ранга из этих самых «72 метров»: «У нас великий русский язык! В нем переставь местоимение, сказуемое и подлежащее – и появится интонация. „Наша Маша горько плачет“. Или: „Плачет наша Маша горько“. Ты понимаешь? Это ж поэзия!»

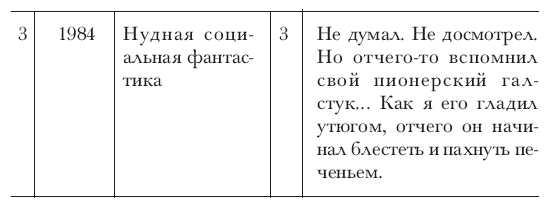

Военнослужащий в фильме не понял и, по сценарию, не мог понять. «Горько Маша наша плачет» щедро родил мой мозг еще один вариант, а после просмотра добавил в таблицу:

Дальше был «NINETEEN EIGHTY-FOUR». Не сразу въехал, что это «1984» Оруэлла. Такие вот казусы. Я лично пихал этот фильм в список. По простой причине – книгу я читал. А вот фильм не видел. И вообще, мало представлял, как его можно снять. Когда-то эта книга была запрещена. Не знаю, официально ли. Но достать ее не было никакой физической возможности. В далекий и мало чем отличающийся от 1984-го год мне принесли ее на пару ночей. Стопочка отпечатанных листочков. Картонная папка с надписью «Сопромат». Неистребима в нашем народе тяга к конспирации! Прочитал я два раза. Ну, то есть в первую ночь, глотая, и, соответственно, во вторую – смакуя. Мальчики и девочки двадцать первого века! Вы никогда не узнаете, какое это, блядь, ощущение – когда читать надо, озираясь; когда каждая страница – откровение, а каждая минута, проведенная с ней, – микрооргазм, приобщающий тебя к запретному плоду, который, как водится, всегда сладок... Через несколько лет, когда все было можно (и даже нужно), когда вся страна кинулась строить еще какое-то говно вместо социализма, я купил двухтомник Оруэлла безо всякой помпы, без конспирации и без, честно говоря, удовольствия. Я открыл книжки, полистал их, да так и закинул на верхнюю полку.

Не думал. Не досмотрел. Но отчего-то вспомнил свой пионерский галстук... Как я его гладил утюгом, отчего он начинал блестеть и пахнуть печеньем.

Space. Space, блядь, и в ванну!

ИХТИАНДР

...Я лежал на дне ванны с открытыми глазами. Где-то вверху мерцала лампочка, похожая на игрушечное солнце. Я ее не видел, потому что она была на стене и сбоку. Но я видел, как лучи от нее вонзались в воду, искрились, преломлялись и прожигали ее насквозь. Сорок секунд. Удушья пока нет. Я не шевелился, и вода наконец успокоилась. На какое-то мгновение показалось, что воды вообще нет, просто это такой очень маслянистый воздух. Пятьдесят пять секунд. Захотелось вдохнуть. Минута. Зашумело в голове. Минута пятнадцать. Я вдруг резко услышал свое сердце. Так-так. Так-так. Все чаще и чаще. Минута двадцать. Удушье нарастает. Я уже с трудом терплю. Забегали мурашки по всему телу.

Можно терпеть еще, наверное, секунд тридцать... Но я не стал. Поднял из воды голову. Вытолкнул уже ядовитый воздух из себя. И вдохнул вкуснейшего кислороду. Это посильнее «Фауста» Гёте. Да...

Протер морду свою полотенцем. Налил водочки в рюмку. И полилась в горло обжигающая жидкость, и пролетела, родимая, до самого дна желудка. Ожгла там все и замерла навеки. Хорошо. Совершенно правильный отпуск.

И пивко я следом добавил, чтобы не было в желудке монополии.

Я воду с детства люблю. Не было у нас ни гор высоких, ни достопримечательностей особых, ни памятников культуры. Только две больших реки. Все детство на берегу прошло. А больше, собственно, и негде было это самое детство проводить. Лет в пятнадцать я выбрался оттуда в центр России и с удивлением узнал, что, оказывается, бывают люди, не умеющие плавать. Это меня настолько ошарашило, что я не сразу-то и поверил. Для меня это было примерно то же, что и не уметь дышать. Да у нас на Зее так оно и было на самом деле. Потому что кто не умел плавать, тот дышать это... переставал. И, рассекая волны, приходил тогда к месту трагедии катер с аквалангистом. Не чтобы спасать присылали того аквалангиста. Нет. Понырять немного, устать как собака и развести руками. Дескать – нету, унесло течением. Через неделю всплывет. Если по Амуру на нашей стороне – то, поди, похороним. Если на китайской – то, може, и нет. Как вариант – не всплывет никогда. Это даже лучше. Не дай бог вам двухнедельного утопленника увидать. Или месячного. Кунсткамера отдыхает.

Я тонул всего один раз в жизни. Причем, научившись плавать. Не как рыба, конечно, но держался на воде уже сносно. Дернул меня черт ласты натянуть. Они дают уверенность, но, сделанные из тяжелой резины, много весят, а самое главное – меняют технику плавания. Ту самую, зейскую, экономную, которая