Позднее английский военно-морской историк X. Вильсон скажет: «У русских не было недостатка в храбрости, они держались до конца, но не проявили инициативы и предприимчивости». Большинство русских, английских и японских экспертов, анализируя детали боя при Цусиме, единодушны в мнении: русская эскадра проиграла бой через 40 минут после открытия огня.

Французский военный комментатор, капитан 1-го ранга маркиз де Баленкур напишет замечательные слова в комментарии к «Бою при Цусиме»: «Пройдет менее столетия, и учителя истории будут рассказывать нашим внукам, что 28(15) мая 1905 года русские были разбиты наголову при Цусиме. Разбиты наголову – бесспорно, но позорно – нет, никогда! Разве можно считать позорной гибель 22-х судов с поднятым флагом и потерю шести тысяч человек, предпочтивших смерть позорной капитуляции!»

Во Владивостоке крейсер «Алмаз» поставили в ремонтный док. На нем установили новое вооружение – три 120-мм, десять 75-мм орудий, две 47-мм пушки и два пулемета.

Помимо этого крейсер приспособили для постановки мин (очевидно, с бортовым сбрасыванием) и соорудили стеллажи для их хранения.

15 августа 1905 года старшего офицера «Алмаза» капитана 2-го ранга А.П. Дьячкова перевели на ту же должность на крейсер I ранга «Громобой», заменив капитаном 2-го ранга В.Ф. Григорьевым. Ранее, в связи с назначением 6 июня 1905 года капитана 2-го ранга И.И. Чагина командующим императорской яхтой «Штандарт», командиром крейсера «Алмаз» стал капитан 2-го ранга А.И. Угрюмов.

Командир крейсера «Алмаз» в 1905–1907 гг., капитан 2-го ранга А.П. Угрюмов

Наверное, здесь будет уместно небольшое отступление от темы нашего повествования. Трагически закончилась жизнь первого командира «Алмаза».

Ежегодно летом Николай II проводил некоторое время на яхте «Штандарт» в плавании в финских шхерах, осматривая с семьей и свитой живописные бухты и острова залива. Летом 1907 года яхта с опытным финским лоцманом Иоганном Блумквистом, 35 лет водившим корабли в районе шхер, села на камни. Фарватер, по которому шел корабль, опасений, согласно карте, не вызывал. Лоцман уверенно подтвердил полную безопасность фарватера для прохода «Штандарта». Но 29 августа, в 4 часа 55 минут, в расстоянии полукабельтова от острова Граншер, яхта неожиданно наскочила на острый изогнутый камень, не указанный на карте. Мягко качнувшись, корабль остановился с креном на правый борт. Машины застопорили, объявили аварийную тревогу. При ударе о камень форштевень дал трещину, появились две пробоины в носовой части, затоплены две передние кочегарки, помято первое дно под машиной и выгнут фундамент под кормовой кочегаркой. Царские помещения не пострадали. Однако императорскую семью пересадили на посыльное судно «Азия» и доставили на борт колесной яхты «Александрия».

12 ноября 1907 года в зале морской библиотеки Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге состоялся суд над виновниками аварии, в их числе находился и командир «Штандарта». Суд, ввиду боевых заслуг И.И. Чагина в Цусимском сражении, объявил ему выговор и отстранил от командования императорской яхтой. Кассационный же суд 21 декабря 1907 года полностью оправдал его и восстановил в командовании «Штандартом». Его даже зачислили в свиту царя и произвели в контр-адмиралы. Однако после этой аварии и суда морские, и особенно гвардейские офицеры резко изменили отношение к Чагину, считая его виновным в происшедшем… Через несколько дней его нашли в кресле у письменного стола в одном нижнем белье… и без головы: контр-адмирал И.И. Чагин застрелился у себя на квартире в Санкт-Петербурге, зарядив оба ствола охотничьего ружья и налив в них для надежности воды. Какого-либо письма он не оставил, поэтому пошли различные сплетни и домыслы о причинах его самоубийства.

Любопытно, что через несколько лет после смерти командира «Штандарт» снова едва не потерпел аварию, получив вмятину в борту все в тех же финских шхерах.

Японская война тяжелым бременем и большим национальным горем легла на Россию. Сухопутные и морские бои заканчивались для нее сокрушительными поражениями. Неудачи жестоко ранили чувства русских патриотов. Известия о поражении русской армии и флота производили в России тягостное впечатление. Многим стало ясно, что необходимо как можно быстрее заключить мир, прекратив бессмысленные военные действия. Русско-японская война воспринималась как национальная трагедия.

Газеты пестрели правительственными сообщениями о революционных волнениях. В Баку обнаружили четыре склада взрывчатых веществ и оружия, а также типографию анархистов-коммунистов. В Варшаве полиция ликвидировала две типографии военно-революционной организации польских социал-патриотов. В Самаре арестовали десять человек, входивших в состав местного комитета партии социал-революционеров. Недовольство нарастало. Газета «Кронштадтский вестник» с тревогой сообщала: «В Петербурге ужасно поднялись цены на все жизненные продукты, в особенности на мясо, фунт которого уже стоит 35 копеек. Жаль бедноту, которая принуждена платить втридорога».

Иного мнения придерживался император Николай II, полагавший, что Япония истощена своей удачной войной гораздо больше, чем Россия своей неудачей. Император настаивал на необходимости затягивания военных действий, что, по его мнению, должно обязательно привести к победоносному завершению войны. И все же под давлением обострившейся революционной ситуации в стране и настоятельных советов глав иностранных союзных правительств летом 1905 года царь вынужден был согласиться начать в Портсмуте мирные переговоры с Японией. Для их ведения назначается статс-секретарь С.Ю. Витте, давний противник этой войны. Вместе с тем, давая согласие на мирные переговоры, Николай II в душе еще надеялся, что они не состоятся, а война будет продолжена. Однако, когда японцы изъявили, не без давления Англии и США, желание заключить мир и приняли все условия Витте, Николай II подписал договор о мире, но, как заявляли свидетели, сам при этом находился в глубоком отчаянии.

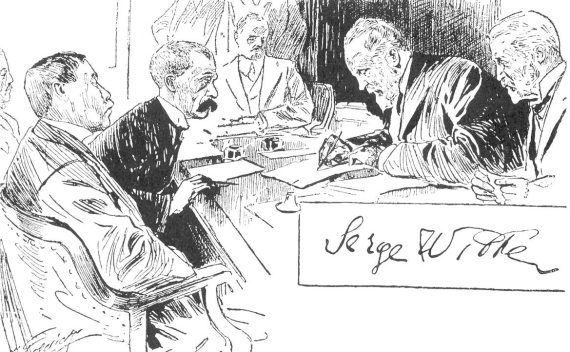

Министр иностранных дел С.Ю. Витте подписывает мирный договор с Японией. Рисунок 1905 г. с автографом С.Ю. Витте

Придворный историк Ольденбург, хотя и приписывал столь успешное заключение мира мудрости царя, в то же время писал, что «если бы в тот период в России не было „пораженца“ Витте, то Николай II, вероятно, продолжил бы войну до победного конца».

Согласно Портсмутскому договору Россия сохраняла великодержавное положение на Дальнем Востоке, рассчитавшись за свое полное и позорное поражение лишь уступкой Японии южной половины Сахалина до 50-й параллели с прилегающими островами и всем государственным имуществом. Площадь аннексируемой Японией территории была не очень велика, но она имела серьезное стратегическое и экономическое значение (возможность блокады японцами Татарского пролива и потеря богатых месторождений полезных ископаемых в этой части острова).

И все же, что бы там ни говорили, С.Ю. Витте, вопреки воле царя, блестяще провел мирные переговоры. Император вынужден был пожаловать ему графский титул. Царское окружение тут же присвоило ему обидное прозвище – «Граф Полусахалинский». «Биржевые новости» 16 сентября 1905 года сообщали о торжественной встрече в Петербурге статс-секретаря С.Ю. Витте. Петербуржцы, встретив статс-секретаря на вокзале, ликовали и выражали глубокую благодарность человеку, положившему конец долгой, кровопролитной и в высшей степени непопулярной войне. Площадь перед вокзалом запрудила тысячная толпа. В приветственной речи говорилось: «Россия обязана этому человеку мирным согласованием с Японией. Родина избавлена от кровопролитной войны и при всем этом сохранила свое национальное достоинство. Пушечный выстрел в Портсмуте в момент подписания договора небывалым эхом отозвался по всему миру. Вся Русь, от мала до велика, обнажая головы, благоговейно обращается с благостной молитвой ко Всевышнему».

1 октября 1905 года все газеты России опубликовали царский манифест: «Божею Милостью Мы, Николай Второй… объявляем: В 23-й день августа сего года, с соизволения Нашего заключен Нашим уполномоченным в Портсмуте и в 1-й день октября утвержден Нами мирный договор между Россией и Японией. Николай».

В России было неспокойно. Во всех ее городах – политические стачки рабочих, забастовки на фабриках и заводах.

В среду 12 октября Николай II с горечью записал в дневнике: «Забастовки на железных дорогах, начавшиеся вокруг Москвы, дошли до Петербурга, и сегодня забастовала Балтийская… Для сообщения с Петергофом два раза в день начали ходить „Дозорный“ и „Разведчик“. Милые времена!!.» Политические стачки оказали огромное влияние на армию и флот – опору трона. По всем флотам прокатилась мощная волна восстаний. Начало положил Кронштадт – главная база Балтийского флота. Не успело правительство подавить восстание на Балтике, как через несколько дней, 30 октября 1905 года, на другом конце империи,