Именно неофитов, а не людей, которые давно и глубоко интегрированы в православную культуру, раздражает сложность моих спектаклей. И я на них не только не злюсь, я их понимаю. Потому что в нормальной стране, в нормальных условиях все бы было по-другому: они ходили бы в театры, где все излагается на более простом языке, они смотрели бы не мистерии Кургиняна, а какие-нибудь спектакли, скажем, в театре «Современник», а еще лучше в театре Маяковского и так далее. Они бы читали Пикуля, а не Гессе и Борхеса. А мой театр ездил бы по Академгородкам и разговаривал бы с другой частью населения, которая алчет чего-то более сложного, более глубокого и многомерного. И никого бы это не обижало. Меня не обижало бы то, что я не пользуюсь популярностью у населения, которое ходит в театр Маяковского и читает Пикуля. Это нормально. Так происходит в любой стране мира.

Но после того, что произошло, перед населением стоит гигантский вызов. Если население хочет защитить себя, превратиться из населения снова в народ, в нацию, во что-то восходящее, в какую-то другую форму макросоциальной общности, то оно должно понять: б

А те немногие обладатели сложности, кто протягивает населению руку и говорит: «Да, мы друг другу нужны. Да, мы понимаем: то, что происходит здесь, судьбоносно. Да, без вас не будет мира — мир погибнет, если вы погибнете», — вынуждены идти в мир, который к этой сложности не готов. Он бы и не должен был быть к ней готов. Но если есть еще какие-то, хоть малые, шансы избежать катастрофы, то в этой трагедии возникает совершенно другой текст. Вы хотите избежать катастрофы и при этом понимаете, что вы когда-то отказались от первородства? Тогда, даже если вы к этой сложности не готовы, вам придется взять барьер сложности. Придется взять!

Как вообще выглядит проблема людей, отказавшихся от чего-то, которые снова должны восстанавливать себя после этого отказа? Если чашку уронили и она разбилась, то после этого, конечно, можно ее склеить, но ведь это же все равно поломанная чашка! Она не выдержит прежних нагрузок. Неизвестно даже, можно ли воду в нее налить. А уж тем более нельзя никого стукнуть по голове этой чашкой (прошу прощения за эти произвольные образы).

Тем более, если это металлический предмет. Вот вы его поломали на части — и что дальше? Вы обломки будете сваркой соединять воедино? Но ведь шпага, которую сварили из обломков, — это уже не шпага! Этим предметом можно, наверное, поковыряться чуть-чуть в песке, но сражаться нельзя.

В чем тогда задача? Что можно сделать и можно ли вообще сделать хоть что-то? Можно сделать только одно: развести огонь, взять металлические обломки шпаги, расплавить их и заново из этого металла выковать новую шпагу.

Но что такое огонь? Это великая любовь. Это великое страдание. Это способность человека к очень сильным, очень глубоким переживаниям случившегося. Если человек к таким переживаниям способен и способен соединить эти переживания с умом — тогда шанс есть. Если он только переживает, то он сгорит в переживаниях, сломается, сойдет с ума. Многие уже выгорели. Если ум будет отдельно, а эти переживания отдельно — тоже ничего не произойдет. Ночью он будет переживать, а днем зарабатывать деньги. Но если соединится одно с другим — вот тогда есть шанс.

Недавно я получил письмо о том, что нужно срочно разработать какую-то великую идею, дать новые великие проекты. В числе прочего автор письма написал: «Вот когда мы это все поймем…» Он случайно назвал правильное слово. Он-то считал, что он просто поймет, разберется, увидит правильный путь и пойдет по нему. А так не бывает. Но он назвал слово «понимание».

В высокой философской культуре, к которой принадлежит, например, Дильтей («философия жизни»), сразу были противопоставлены объяснение и понимание. Объяснение — сфера естественных наук. Ты понимаешь умом, а твой эмоциональный аппарат либо не работает, либо работает мало. А понимание — это та сфера, где ты без любви, без глубины чувства не проникнешь в суть. Эта сфера, где кончается противопоставление субъекта и объекта, где начинаются другие способы постижения наличествующего.

Некрасов писал о своей поэзии:

Взгляд без любви не проникает в суть предмета, не достигает его подлинных центров, его подлинной сущности. И этот взгляд вдруг оказывается взглядом слепца.

Значит, нам нужно двигаться в сторону других форм сочетания ума и чувств.

А если все направлено на то, чтобы чувства были подавлены, если в пределах обсуждаемой нами поломанности происходит сенсорная депривация, если модным считается разговаривать монотонно, как будто человек находится в состоянии глубокой депрессии, если на любое эмоциональное высказывание, любое проявление небезразличия он отвечает: «А что тебе надо?», — тогда путь к глубине и страстности закрыт. Дальше закрывается путь к глубине понимания, к возможности соединить ум и чувства. И тогда человек лишен способности на катарсис, то есть на такую переплавку самого себя, в которой все эти поломки исчезают и возникает что-то новое.

Предположим, что глубина понимания (причем понимания подлинного, не разменянного на конспирологию, на разного рода глупости, на какие-то выдумки, которые только уводят человека в сторону от осознания случившегося) достигнута. Ум работает. И предположим, что глубина чувств есть. Что тогда происходит с человеком? Происходит то, что мы называем самотрансцендентацией — выводом самого себя на другие уровни.

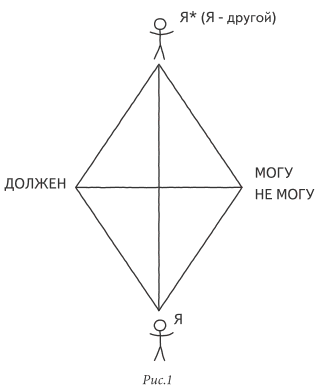

Как это происходит? Человек говорит: «Вот есть я. Я нахожусь где-то внизу. И понимаю, что я ДОЛЖЕН изменить реальность. Но я также трагически понимаю, что НЕ МОГУ этого сделать. Между „должен“ и „не могу“ возникает трагический конфликт, который может меня истребить, спалить, бросить в бездну. Но рано или поздно вслед за острым осознанием этой трагичности, во мне возникнет не умственное, а подлинное, тотальное чувство: тот, кто СМОЖЕТ это сделать, будет уже „я — другой“» (рис. 1).

И вот это вертикальное преобразование самого себя из «я», который не может, в «я — другого», который может, преобразование из Савла в Павла, вот эта трансцендентация, осуществленная как на личном, так и на коллективном уровне, способны вернуть людям первородство.

Человек более сложная система, чем поломанная шпага. Он на порядки сложнее. Он всегда может совершенствоваться. Вопрос заключается в том, в какой степени воля и ум работают на это, какова глубина хотения. Потому что преобразует только страсть. Научить человека идти определенным путем можно, но научить его хотеть — на три порядка труднее. Поломанное существо очень часто теряет способность хотеть.

И это следующая стадия падения. Потом оно начинает хотеть только низкого, а потом просто сворачивается в позу зародыша. Почитайте про регресс, вы ведь образованные люди. Посмотрите, что происходит реально в процессе регресса — как культурного, так и индивидуально-личностного. Каковы фазы деградации личности. Свяжите это с отказом от смысла, от самого себя.

Очень часто говорят, что жертва, рано или поздно, начинает любить палача — это так называемый «стокгольмский синдром». Вас очень сильно обманывают! Стокгольмский синдром возникает не у каждого человека. Не каждая жертва, оказавшаяся рядом с палачом, начинает его любить, лизать ему ноги. Это происходит, если хотите знать, с меньшинством людей. Во многих американских фильмах, когда террористы захватывают самолет, начинаются крики: «Ой-ой-ой! Боже мой!» Мои друзья, которые совершенно не склонны прославлять кубинцев, рассказывали, что было несколько попыток захватить кубинские самолеты. Но кубинские мужики просто скручивали тех, кто пытался захватить самолет. Шли на нож, и все. Даже