служить в Астраханскую флотилию, что почиталось тогда морской Сибирью.

Литке первый нарушил это молчание, объявив вдруг новость столь неожиданную, что все чуть не привстали.

— Господа! Не могу не поделиться с вами — доверительно! — сказал он торжественно и с некоторой таинственностью.

Под большим секретом мне передавали днями из самых высоких уст, что государь обсуждает проект приглашения меня... в качестве кого бы вы думали? В качестве воспитателя наследника престола великого князя Константина Николаевича! Каково! Се участь для бывшего шалопая-мичмана уж не такая худая, — закончил он своей обычной шуткой.

Не дав своим слушателям опомниться от этого ошеломляющего сообщения, Литке добавил, обращаясь уже непосредственно к Евдокии Степановне и Головнину:

— Вы, надеюсь, не будете на меня в обиде, Евдокия Степановна и Василий Михайлович, если я еще сообщу вам другое.

Когда меня приватно спросили, согласен ли я и чувствую ли я себя в силах занять столь высокий пост, я, по некоторым размышлениям, ответил утвердительно, присовокупив при этом, что помощником своим в столь ответственном деле хотел бы видеть Феопемпта Степановича Лутковского, коему равного нет в знании многих языков. Я знаю, сколь дорог для вас обоих сей человек.

— Благодарствую, Федор Петрович, за добрую память, — сказал Головнин, скрывая волнение.

Побледневшее лицо Евдокии Степановны покрылось радостным румянцем, и она сказала в полной растерянности:

— Но как же это, Федор Петрович?.. Ведь вы же знаете, в чем его подозревали... Татищев, а может быть, и сам государь.

Литке только махнул рукой.

— Голубушка моя, Евдокия Степановна! — отвечал он — В то время все мы, молодые люди, не стояли в стороне, не исключая и меня самого. Иль, может быть, вы думаете, что супруг ваш Василий Михайлович, меж нами лишь будь то сказано, был дальше от тех кругов, чем Феопемпт? А вспомним, кто нам, молодым, под именем отставного мичмана Мореходья читал свои возмущенные и горестные мысли о состоянии российского флота и российских порядках. Пусть-ка попробует отрицать, что его спасла лишь прореха в неводе, коим Татищев и Блудов ловили в то время сию опасную рыбку.

При таких словах взоры всех с живостью и изумлением, а взор Евдокии Степановны и с тревогой, обратились к хозяину.

Но он только улыбнулся своими живыми, по-прежнему блестящими черными глазами и не промолвил ни слова.

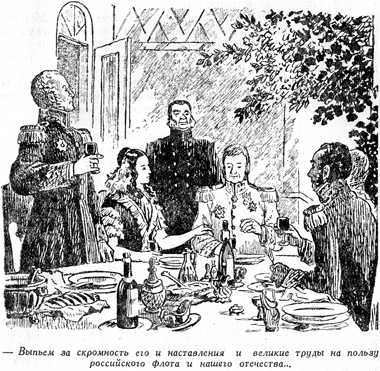

Когда выпили за здоровье Литке и Врангеля, Рикорд сказал:

— Теперь позвольте и мне провозгласить тост — самый главный, — за нашего общего друга Василия Михайловича Головнина, всем нам открывшего путь к успехам, а иным и к славе. Выпьем за скромность его и наставления и великие труды на пользу российского флота и нашего отечества, коему мы все служим. Василий Михайлович, любезный друг мой! — обратился он к Головнину, держа бокал в протянутой к нему руке. — Ты слышишь гудки первых наших паровых судов на море? Ведь то твои дети! Мне вчера сказывали в морском министерстве, что за это время ты построил их добрый десяток да близко полутора сотен парусных кораблей и прочих судов.

Но Василий Михайлович с улыбкой остановил своего горячего друга и стал вспоминать корпус, и кадетские годы, и стихи, какие любил сочинять Рикорд.

Все необычайно оживились.

— Друзья мои! — восторженно воскликнул вдруг Матюшкин. — А ведь Александр Сергеевич Пушкин тоже написал стихи, в коих обращается в одном месте ко мне. Но я обращаю их ко всем нашим морякам, капитанам и простым служителям кораблей.

Он поднялся, вышел на середину веранды, взялся рукой за спинку первого попавшегося стула, как когда-то в старом доме Лутковских, и прочел восемь строчек великого поэта:

Все задумались и сидели после этого молча, не произнося ни слова.

Разъехались светлой ночью, походившей не то на ранние сумерки, не то на первый рассвет.

В эту ночь Василий Михайлович уснул не сразу. Но спал неплохо и встал утром бодрый, довольный тем, что впереди еще несколько дней отдыха в кругу любимой семьи.

После утреннего чая, взяв детей, он отправился гулять с ними на взморье, но дорогой почувствовал себя нехорошо и возвратился домой.

В одиннадцать часов утра с Василием Михайловичем случился первый припадок холеры, который он почел за простой приступ несварения желудка и принял обычные домашние средства.

Но уже через час у него начались страшные судороги.

А в четыре часа того же дня, 30 июня 1831 года, из ворот его дачи выехали дроги со смоленым гробом, в котором лежало едва остывшее тело, засыпанное известью.

За гробом, держась за задок выкрашенной в черную краску телеги, от которой в ужасе шарахались прохожие, бесстрашно шел только один человек без шапки, с низко опущенной головой и видом похожий на старого матроса.

Это был Тишка.

Никого больше при столь поспешных похоронах тела Василия Михайловича не было, — всякие проводы были строжайше воспрещены начальством. Его не могла сопровождать даже Евдокия Степановна, которая в эти часы билась в беспрерывной истерике, приводя своим неудержным отчаянием в полную беспомощность находившегося при ней врача.

Несмотря на то, что будочники не раз отгоняли Тишку от телеги, он все же проводил своего капитана в последнее плавание и бросил горсть земли на крышку его просмоленного, крепкого, точно корабль, гроба.

Он был похоронен на холерном кладбище, какое позднее называлось уже Митрофановским.

Примечания

1

Важное пояснение для читателей и особенно для тех, кто решится править мою книгу.

В тексте вы наверняка обратите внимание на эти слова: инако, итти, мураши, зело, небрежения, притти, сие, токмо, цынга, цыновка, и подобные им.