Есть у меня и отличные лыжные палки. Они должны помочь на перевалах, облегчить крутые спуски и подъемы. С фактории был получен листовой «черкасский» табак для подарков чукчам и якутам и с той же целью несколько десятков кирпичей чаю и конфет для детей.

Местные работники посоветовали одеться понадежнее, и мы последовали их советам. На бумажные носки были надеты шерстяные, сверх них меховые пыжиковые чулки — чижи (шерстью внутрь). Обулись мы в плекеты — щеткари, сшитые из сверкающего камуса — полос шкуры с оленьей ноги. Сверх полотняного белья каждый надел и шерстяное, а сверх конайт и кукашки (меховой рубашки) еще и двойную кухлянку из пыжика с узорчатыми обводами анадырской работы. Из продуктов питания мы наибольшее внимание уделили сливочному маслу, восстановителю тепла в студеном пути.

— Тепло! — сказал Косин на прощанье. — Минус девятнадцать градусов! Самая погода для дороги! Под Верхоянском доберетесь до шестидесятиградусных морозов. Вспомните добрым словом наши советы по части одежонки.

На «Литке» сделали для нас железную печку. Ее погрузили на нарту Атыка позади грядки. Камбузники приготовили нам несколько тысяч пельменей. Их вынесли в мешках на мороз, и спустя час они превратились в камешки.

Пурга выбелила тундру свежей порошей. Утро вставало ясное и морозное. Солнечные лучи чуть-чуть освещали вершины гор. Уже несколько дней не видно было солнца и теперь надолго…

По вечерам Атык приносил ведро с нарубленным нерпичьим салом. Он кидал его собакам по очереди, сначала самым сильным и трудолюбивым, а затем урезанные порции — менее старательным. Атык не терпел уравниловки.

Собаки высоко подпрыгивали, жадно хватали налету куски сала и, не прожевывая, глотали проворно, чтобы успеть броситься за следующим куском. Некоторых собак каюр кликал по имени; вызывая их из стаи, он бросал им куски, целясь прямо в пасть. Голодные не соблюдали очереди. Тогда каюр кричал грозное «угууу!». Самые непослушные боялись этого окрика и мрачно отходили в сторону, поджимая хвосты. Чем меньше оставалось в ведре сала, тем спокойнее становились уже насытившиеся собаки.

Итак, близились часы расставанья…

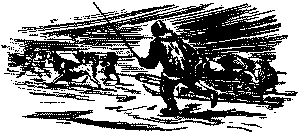

Тагам! Поехали!

Выстрел! Другой! Третий!

Стреляют часто. Это — обычай северных проводов.

Едва рванулась передовая упряжка, как завыли собаки других нарт. И вот вперед по белому простору берега мчится весь наш караван.

Солнца не видно, можно только с вершины сопки, сверкающей розовыми солнечными бликами, разглядеть, так низко над горизонтом чертит свой короткий путь желтый шар, на который теперь можно смотреть невооруженным глазом.

Начало ноября. Близка полярная ночь.

У берега Чаунской губы, где сутулится единственный домик, принадлежащий фактории Певек, и дымят кострами несколько чукотских яранг, в ледяных торосах попрежнему стоят зимующие пароходы.

Моряки выстрелами прощаются с уезжающими. Я вижу коренастого крепыша — штурмана Козловского. Он неистово машет шапкой-ушанкой. В правой руке у него дымящийся наган. Матрос Конев стреляет из винтовки…

Впереди — неведомый путь к Колыме через Восточную каменную тундру, через горы, еще не нанесенные на карты, через безвестные реки, по безбрежному снежному океану.

Тысячи километров надо пройти на собаках и оленях до железной дороги. Наш путь начинается у подножья Чаунских гор. А Москва так далеко…

Я еду вместе с Атыком на одной нарте, длинных легких деревянных санях, хитро скрепленных ремнями. Атык сидит впереди меня, он держится за дугу. Эта дуга — не только дополнительное крепление, но и своеобразный руль каюра. На полном ходу, заметив впереди опасность — камень, выбоину, плавник, он быстро соскакивает на снег, схватившись за дугу, отдергивает нарту в сторону.

Атык имеет еще и второе имя — Атыкай, так его зовут чукчи. Атыкай значит по-чукотски собачка. А собака — это первый помощник в хозяйстве берегового чукчи. Собака возит его ярангу и скарб, она приводит его к зверю, разыскивает лунку, через которую нерпа выходит из моря, чтобы подышать в полярную ночь. И при всем этом собака почти не требует от человека ухода. Она спит всю жизнь за ярангой в снегу. Чукча кормит своих ездовых раз в день, по вечерам. Кусок нерпы и сушеная рыба — юкола — сытный стол четвероногих. Так же как и человек, собака питается в тундре олениной. Когда закончится короткий собачий век, чукча-хозяин сдерет с нее мохнатую шкуру и теплым мехом опушит свой малахай или кухлянку. Из собачины шьют и рукавицы; зовут их «собаками».

Атыку лет сорок пять, а может быть, и пятьдесят. У него густая и длинная черная шевелюра. Косичка неседеющих волос постоянно выбивается из-под малахая, сшитого из выпоротка-оленя. Капор обшит пушистым мехом росомахи. Под малахаем у Атыка двойная кухлянка, белая с черными подпалинами. Волчий серебристый воротник закрывает бронзовую шею Атыка, дубленую солнцем и ветрами, изрытую сетью морщин. Сильные ноги каюра обуты в белые плекеты, поверх которых выпущены еще более яркобелые штаны — конайты — из каму са — лапок оленей. Штаны закреплены ременными повязками у щиколотки, поверх обуви, что предохраняет от проникновения снега. Поверх тюка с грузом болтается волчья шапка Атыка. Он держит ее про запас и надевает только во время сильной пурги.

И на малахае, и на кухлянке у Атыка пришиты кусочки меха. Позднее я узнал их назначение. Чукчи в те годы еще верили в духов, населяющих тундру, горы, берег, море. Есть злые духи, они могут нанести чукче вред. Во время пурги погонится такой дух за каюром, настигнет его, схватит за малахай или кухлянку…, но каюр благополучно умчится от напасти, оставив в руках у духа только хвостик, нашитый на одежду для безопасности.

Я спрашиваю Атыка об этих меховых хвостиках. Атык беззвучно смеется, его быстрые умные глаза искрятся. Обычай предков сильнее его сознания и, отправляясь в дальний трудный путь, он не решился изменять вековой традиции.

Атык курит медную трубку. Она согревает кончик носа; трубка выкурена, Атык выбивает ее о дугу нарты и бережно прячет в кисет. Кисет на груди Атыка, под кухлянкой. Потерять кисет и трубку в тундре так же тяжело, как лишиться ездовой собаки. И Атык бережет и кисет и собак больше, чем самого себя. Он часто соскакивает с нарт, чтобы собакам стало легче. И собаки, чувствуя это, бегут веселей. Атыку жарко в кухлянке. Он снимает ее на бегу и остается в кукашке — меховой рубахе. Он бежит за нартами по нескольку километров, потом, устав, с разбегу садится и заводит разговор с собаками.

— Тэдди, Тэдди, Тэдди! Угу-у-у! — окрикает Атык большого черного пса, вдруг ослабившего алык[1]. Черный Тэдди не работает, не тянет нарты. Почуяв, что его проделка разоблачена, он боязливо оглядывается на каюра, пригибая к земле голову.

— У-гу! У-гу! — стращает каюр собаку.

Тэдди плохо слушается, и тогда в руке Атыка появляется грозный остол [2].

Остол выкрашен у Атыка в алый, хорошо заметный на снегу, цвет. На одном конце шеста железное острие, на другом — несколько колец. Атык ударяет остолом о дугу нарты, и кольца тревожно звенят. Собаки оглядываются, они отлично знают этот дребезжащий, предостерегающий звук. Сейчас будет расплата. Сейчас Атык бросит остол в провинившуюся собаку, в ту самую, которая вяло тянет алык и обманывает других. Атык не ошибется: из двенадцати рядом бегущих собак он отметит остолом именно ту,