очень узка (от 4 до 20 км в ширину). Эта ее часть называлась

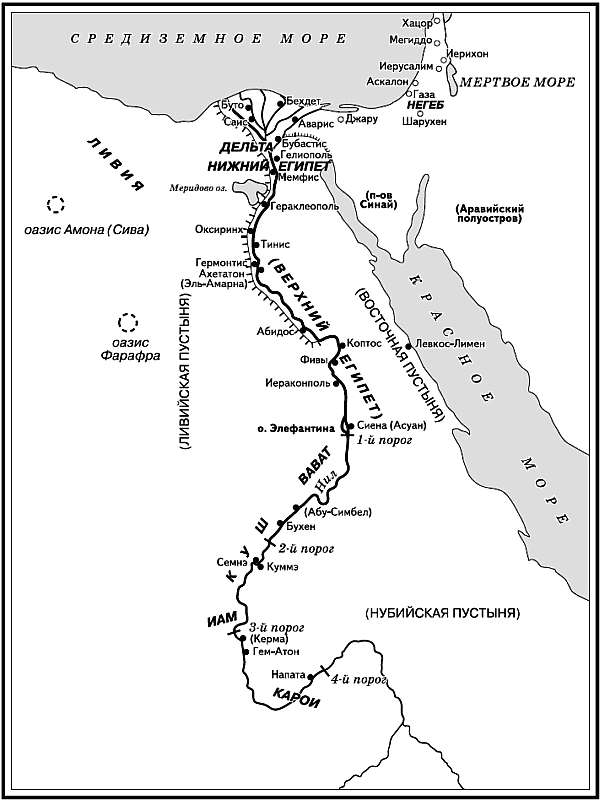

В наше время Дельта образована двумя рукавами (устьями) Нила – Розеттским (западным) и Дамиэттским (восточным). В различные периоды древности их число колебалось от пяти до семи. Античные авторы приводят разное их число и названия. Устья Нила впадают в Средиземное море, побережье которого в те времена представляло собой болотистую область, малопригодную для жизни, поэтому и города, и сельские поселения начинались ближе к центру Дельты. С Красным морем Египет соединяла пересохшая речная долина Вади-Хаммамат, тянувшаяся от Коптоса в Верхнем Египте к району современного Косейра (егип. Гасуу) на морском побережье, где находилась важная морская гавань. Так как на побережье Средиземного моря не было поселений, не было здесь и гаваней. Морские порты египтян располагались в глубине Дельты. Именно таким образом в середине I тыс. до н. э. возникла важная древнегреческая торговая колония в Египте – Навкратис. Лишь в начале эпохи эллинизма, во время завоевания Египта Александром Македонским, непосредственно на морском побережье, недалеко от впадения в море Канопского устья Нила, был основан укрепленный пункт, ставший затем крупнейшим торговым центром и резиденцией царей эллинистического Египта, – Александрия Египетская. Характерно, что и древние египтяне, и люди Античности воспринимали этот город как своего рода «нарост» на территории Египта, а не органичную часть страны, именуя его «Александрия при Египте». С обеих сторон долину и Дельту Нила окаймляли пустыни – Ливийская на западе, Аравийская на востоке. Восточная часть Дельты граничила с Суэцким перешейком, соединяющим Африку с Азией, и, кроме того, от Восточной Дельты ответвлялась в направлении Синайского полуострова еще одна пересохшая долина – Вади-Тумилат. С запада к долине Нила, в ее средней части примыкает обширный Фаюмский оазис; еще несколько оазисов (Сива, Бахрия, Дахла, Харга) лежат значительно дальше в глуби Ливийской пустыни и соединяются с Египтом караванными путями.

Как видно, Египет – небольшая страна с четкими естественными границами, отделяющими ее от остального мира. Относительная изоляция Египта обеспечивалась не только и не столько ими (так, например, Восточная Дельта всегда была своего рода контактной зоной, обеспечивавшей взаимодействие Египта с его азиатскими соседями), а прежде всего тем, что соседние народы долгое время уступали египтянам по численности и уровню развития и поэтому не представляли для них угрозы. Вторжения в Египет были очень редки и ни разу не привели к смене преобладающего в его населении этноса –

Природные условия

В древности Египет был очень богатой страной. Основой его богатства были регулярные разливы Нила, обеспечивавшие высокое плодородие почвы. Египтяне поставили их себе на службу с помощью системы ирригации. Разливы Нила происходили ежегодно благодаря таянию снегов и весенним дождям у истоков Нила (рек Голубой Нил и Атбара) на Эфиопском нагорье. В Египте начало

Дождей в Египте практически не бывает, поэтому единственным источником орошения были воды Нила, питавшие его земли в сезон Половодья. К ноябрю разлив спадал, речная вода спускалась с полей в реку, и начинались сельскохозяйственные работы – сезон

Именно к циклу разливов Нила была привязана египетская

Египет и сопредельные страны

Будучи благодатным краем для сельского хозяйства, Египет был в то же время чрезвычайно беден месторождениями металла, крупными породами деревьев и даже камнем. Уже с древнейших времен за всеми этими материалами приходилось снаряжать специальные экспедиции, и, соответственно, сформировались определенные направления внешней экспансии Египта. Наименее важным из них было западное: за исключением районов, лежавших сравнительно недалеко от возделываемой территории и дававших Египту шкуры пустынных животных и минеральные соли (например, Вади-Натрун к юго-западу от Дельты), а также более отдаленных оазисов, являвшихся перевалочными пунктами на караванных путях (так, через оазис Харга проходил удобный путь в обход нильских порогов в Нубию), в Ливийской пустыне для египтян не было ничего важного. Различные сырьевые (в особенности рудные) месторождения разрабатывались в Аравийской пустыне к востоку от долины Нила, на Синайском полуострове и в Нубии, которая была богата золотом. Важным материалом, который также надо было доставлять из Нубии и еще более отдаленной страны Пунт (вероятно, в районе современного Сомали, куда приходилось плыть по Красному морю), были ладан и иные виды благовоний, использовавшиеся в религиозных ритуалах. По этим причинам и Синайский полуостров, и Нубия с очень раннего времени стали «сырьевыми придатками» Египта. На протяжении всей истории Египет неизменно сохранял свое присутствие на Синае, даже когда терял все остальные азиатские владения.

Если Синайский полуостров был населен мобильными и сравнительно малочисленными кочевыми племенами, то у оседлых земледельцев Нубии в III тыс. до н. э. уже начала формироваться собственная государственность. Однако неравенство Египта и Нубии, предопределявшее подчиненное положение последней вплоть до рубежа II–I тыс. до н. э., состояло в разнице природных условий этих стран. В Нубии,