На улице, в ровном зимнем свете мы могли смотреть на него почти так же пристально, как на чужого человека, как на прохожего, и это отчуждение приближало его к нам. Мы наконец (как нам казалось) обретали и дедушку в ряду тех человеческих лиц и силуэтов, которые украшали фронтон нашей жизни. Этому способствовало и свечение снега, подчеркивающее границы фигуры в черном пальто, и морозный воздух, который словно бы схватывал черты лиц, не позволяя им таять; мороз придавал даже дряблой или полупрозрачной коже осязаемость, в то время как в недрах квартиры, в туманном свете маленьких ламп, с трудом цедящих свой свет сквозь розовые кружева абажуров, эта кожа показалась бы зыбкой лягушачьей шкуркой, которой из вежливости подернулось привидение, как болотце из вежливости пеленает себя в зеленую ряску, чтобы стыдливо скрыть тяжесть и тьму своих вод. В квартире как во сне, когда изо всех сил стремишься разглядеть очертания какого-либо предмета, но он отступает, словно яйцо в темной лавочке, которое Алиса тщетно желала купить, робко дезертирует по мере нашего к нему приближения; но вдруг, когда надежда уже почти потеряна, мы видим его с отчетливостью настолько пронзительной, что ее можно сравнить лишь с холодом.

На морозе короста, сотканная из наших иллюзий, соскальзывала с дедушки, он уже не казался нам столпом, пронзающим небеса, чье основание щекочет дно океана, он не казался нам земноводным существом, обитающим вблизи астрологов или в кельях христианских пустынников — мы видели крепкого пожилого человека, невысокого, даже коренастого, тепло одетого, с заботливо уложенным вокруг шеи шарфом. Время от времени он старательно сбивал сложенной надвое перчаткой оседающий на каракулевом воротнике снег. А облачко пара, повисающее возле его губ всякий раз, когда он что-то говорил нам или же просто выдыхал воздух, убеждало нас в том, что он — такое же теплокровное существо, как и мы, совсем не инеистый великан, отнюдь не побратим наста или наледи, не свойственник сосулькам, поземке, заморозкам, не прямой вдохновитель ледяных гор, катков, вьюг, метелей, не попечитель лыжни, надзирающий за ее твердым скрипом и блеском, короче говоря, что он не есть тот самый Дедушка Мороз, которого все дети с нетерпением ожидают в новогоднюю ночь. Дедушка выглядел человеком, но почему-то он все же напоминал нам Крокодила из поэмы Чуковского, который свободно ходил по улице, одетый в пальто и галоши. Мы видели и других крокодилов — нагих, распаренных, как посетители бань: они возлежали в неряшливых бассейнах, нежились в своих коричневых и зеленых лужах, на них мы смотрели в зоопарке сквозь толстое мутное стекло, покрытое капельками испарины. Нас пугало, что дома дедушка был почти невидимым, и когда он читал нам вслух перед сном, лик его заслоняли образы парусных судов, вмерзших в лед, или же на его старое лицо падала тень острова на реке Миссисипи, к которому течением прибит плавучий дом, где в одной из комнат находится голый мертвец.

Мы проходили заснеженный двор и выходили на улицу Замореного, которая зимой напоминала бульвар из-за больших сугробов на тротуарах, крепко сбитых и выровненных железными лопатами дворников. В киоске дедушка покупал свежую газету, и газета действительно была пропитана ледяной свежестью зимнего дня — с тех пор словосочетание «свежая газета» всегда вызывает в нашей памяти одну из тех, принесенных с мороза газет, пахнущих холодом, волнистых, с влажными зубчатыми краями. Мы шли мимо здания с серебристо-белым шаром на крыше. Мы спросили дедушку, что это за здание, и он ответил: «Это Гидрометеоцентр», и тут мы почувствовали волнение — как будто произнесли имя Бога. Вечерами, когда мы уже лежали в кровати, обнявшись и засыпая, мы улавливали звуки телевизора из соседней комнаты, где дедушка смотрел программу «Время»: мы знали музыку начала, под которую из темных и теплых глубин космоса выплывал, вращаясь, земной шар, чтобы застыть, быть пойманным в объятия буквы «В», с которой начиналось слово «ВРЕМЯ». Слово «время» каждый вечер останавливало на наших глазах движение времени, то есть вращение Земли, смену дня и ночи. Планета ловилась плавным изгибом нижней части буквы «В», она попадала в «брюшко» этой пузатой чревоугодливой буквы. Но мы знали и музыку конца, сладкую, томительно-печальную и просветленно-радостную одновременно. Мы ждали ее, эту мелодию, чтобы насладиться, прежде чем заснуть. Это была известная мелодия из французского кинофильма «Шербурские зонтики», и эта мелодия вступала, появляясь издалека и медленно, вкрадчиво приближаясь, охлаждая наши сердца своей мучительной лаской, когда голос диктора произносил: «Гидрометеоцентр сообщает». Вместе со сведениями о заморозках и оттепелях, об осадках и о сильном порывистом ветре, который проходил неведомыми местами, всегда местами, местами, видно, для того, чтобы скрыть свою неуместность, вместе с пророчествами о снегопадах, о гололеде на дорогах, вместе со всеми этими пророчествами Гидрометеоцентр сообщал каждому нашему вечеру томительную и желанную печаль, нечто, шептавшее нам о любви и смерти, о просветленно-лукавом смирении, с каким все совершается.

Ту мелодию, которую мы так любили, впоследствии заменили другой, но мы с легкостью заставляем ее снова звучать в нашей памяти, и там она течет, пританцовывая, словно один из притоков Леты, омывающий те области нашей жизни, чьи пронизанные снами поля граничат с территориями младенчества, оккупированными забвением.

Легкомысленная и простая музыка всезнания, музыка всепрощения, музыка самой снисходительности, шепчущая: «Все свершится так, как ему и должно свершиться. И пускай».

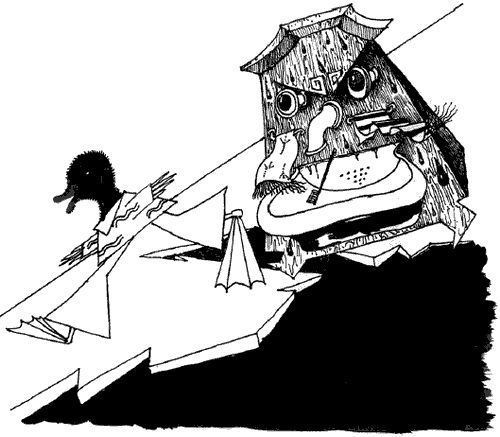

Наши зимние прогулки сливаются в одно большое, погруженное в снег путешествие, — путешествие по мягкому и пухлому континенту белизны, растерянности, сомнамбулически подвешенному в пространстве, словно бы зависшему над остальными улицами и домами Москвы. Нам нужны были акварельные краски, и мы с дедушкой заходили в «пищебумажный» магазин, где по нашим представлениям должна была продаваться пища и бумага, но пищи там не было, одна лишь бумага, а также канцелярские принадлежности, разложенные под стеклом. Покидая этот магазин, мы несколько раз оглядывались, чтобы еще раз увидеть сквозь усилившийся снегопад, который создавал иллюзию, что мы постепенно слепнем, погружаясь в холодное, сладкое молоко, контур того дома, который казался нам прекрасным: могучие, но согбенные фигуры поддерживали засыпанный снегом балкон, а над глубокими окнами виднелись украшенные венками лица; выражения этих лиц были совершенно искажены снегом, который наполнял открытые рты и изумленно или гневно распахнутые глаза. Нам нужна была акварель для наших принцесс, для наших нарядных девочек, а деда как-то раз нарисовал нам рисунок, висевший долго над нашей кроватью: черный от сажи утенок, бегущий по краю льдины в белых штанах-клеш, и нагоняющий его Мойдодыр, с ног до головы забрызганный мелкими капельками крови.

…ЧЕРНЫЙ ОТ САЖИ УТЕНОК, БЕГУЩИЙ ПО КРАЮ ЛЬДИНЫ В БЕЛЫХ ШТАНАХ-КЛЕШ, И НАГОНЯЮЩИЙ ЕГО МОЙДОДЫР, С НОГ ДО ГОЛОВЫ ЗАБРЫЗГАННЫЙ МЕЛКИМИ КАПЕЛЬКАМИ КРОВИ…

Пройдя Гидрометеоцентр, мы сворачивали в Предтеченский. В простом переулке сквозь снежную пелену желтела церковь — иногда мы поднимались по ее полукруглым ступеням, осторожно прикасаясь к медным перилам, к которым наши пальцы слегка прилипали от холода. Внутри вершились богослужения, и им мы были лишь кратковременными свидетелями: мы видели спины поющих людей, мерцающие смальтовые своды, и лишь изредка, при случайном движении толпы, нам открывался далекий иконостас, этот роскошный золотой шкаф, из нижних отделений которого иногда выходили великодушные священники. За Предтеченским начинались какие-то переходы, мятый мирок двориков. Четкие направления улиц терялись, их затирали обреченные полуизбушки, уцелевшие в пазах и сгибах города остатки деревенской Москвы, — среди них встречался и один особняк с колоннами, скривившийся от омерзения к собственному упадку, как старик, сосущий лимон. Окружала его бревенчатая, неказистая дворня. На одном из окон висела голая курица, и нечто, совсем старое, но живое, укрытое пледами и платками, дремало на вросшем в снег табурете у гнилого крыльца. Проходя дальше по обледеневшим доскам, переброшенным через канавы и ямы, мы встречали уже совершенного мертвеца, анестезированного до сердцевины костей, нашего хорошего знакомого — то был бывший дворец пионеров, дитя сияющих тридцатых годов, пустой и великолепный. Ничто не умеет так величественно, так беззаветно дарить себя запустению, как вещи и постройки, предназначенные для детей. Длинная и прекрасная лестница, широкая, созданная для того, чтобы по ней сбегали к воде гирлянды и цепи смеющихся, ликующих, крепко взявшихся за руки детей, каскадами спускалась от дворца, черневшего своими выбитыми окнами, к бассейну, на дне которого лежал снег. Мы называли это место Храмом Пустого Бассейна. Людей здесь не было, только статуи — дети, серые,