скелет кита?

— Да! — закричал я. — Конечно, лежал!

И я припомнил, что я спал иногда в его челюсти, слишком ясными и звездными ночами, подкладывая под голову мой пиджак. Блок дважды был в Роскофе во время каких-то экскурсий, заходил осматривать аквариумный зал лаборатории и подымался на крышу. Блок добавил, что у него хранится даже открытка с фотографией скелета.

Дружба с загорелыми и заскорузлыми рыбаками в желтых клеенчатых куртках, зеленое море, черные силуэты бретонок в кружевных головных уборах, прибрежные камни и скалы, ночная игра маяков, цокот деревянных сабо… В менделеевской квартире при стеариновом огарке (так как электричество тоже «не действовало») мы были в ту ночь далеко от «революционной советской действительности». Нас вернули в нее бледные вертикальные полосы рассвета в разрезах оконных штор.

Далекая Бретань (Конец земли — Finistere) предстала для нас в ту ночь «закутанной в цветной туман». Сегодня, в Париже, возникает передо мной в этом цветном тумане далекая Россия, трагический, неповторимый тогдашний Питер…

Там же, на Захарьевской улице, происходил наш спор, когда Блок заговорил о родстве поэзии с музыкой. Я заметил ему, что их сущность, кажущаяся однородной, диаметрально противоположна одна другой. Музыка совершенно интернациональна, наднациональна, общедоступна: она не нуждается даже в переводчике. Поэзия, напротив, глубоко национальна, замкнута в себе и даже не поддается переводу, непереводима.

Блок возразил:

— Но звук скрипки тоже непереложим на звук рояля, флейты, арфы или барабана. Жермен де Сталь уже сто десять лет тому назад, говоря о переводах поэтических произведений, писала, что «une musique composee pour un instrument, n’est point executee avec succes sur un instrument d’un autre genre»[25]. Однако, взятые вместе, все эти инструменты составляют оркестр. Непереводимые Пушкин, Байрон, Гейне, Мицкевич, Альфред де Виньи, взятые вместе, представляют собой

В той же менделеевской квартире мы много беседовали о живописи. Блок с особенной симпатией относился к творчеству Чюрлениса, теперь несправедливо впавшего в забвение. Чюрленис, умерший в 1911 году, был предвозвестником абстрактного искусства и роднил живопись с музыкой. Почти все его картины носили музыкальные названия: «Солнечная соната, анданте», «Весенняя соната, allegro», «Симфония в голубых тонах» и т. п. Те же взгляды высказывал композитор Скрябин, утверждавший, что каждая нота соответствует определенному цвету. Именно эти музыкальные идеи связывали Чюрлениса с Блоком.

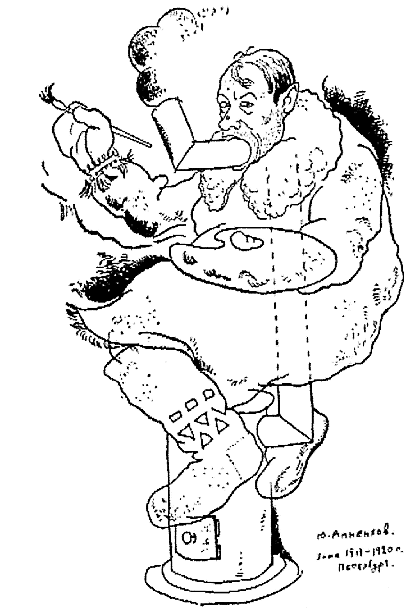

Юрий Анненков зимой 1919/20 года в петрограде

Но самым близким Блоку художником был Врубель. В родовом блоковском имении Шахматово в библиотеке висела репродукция «Царевны-Лебедь» Врубеля, и Блок даже посвятил ему стихотворение, написанное, как признавался Блок, под впечатлением живописи Врубеля. В статье «Памяти Врубеля», написанной в 1910 году, Блок говорит: «Небывалый закат озолотил небывалые сине-лиловые горы. Это только наше название тех преобладающих трех цветов, которые слепили Врубеля всю жизнь и которым нет названия. Эти цвета — лишь обозначение, символ. Вся громада мысли заключена лишь в трех цветах… Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет… День еще светит на вершинах, но снизу ползет синий мрак ночи. Конечно, ночь побеждает, конечно, сине-лиловые миры рушатся и затопляют окрестность. В этой борьбе золота и синевы совершается обычное — побеждает то, что темное: так было и есть в искусстве, пока искусство

Но, пожалуй, больше всех художников Блок любил мастеров совсем другой эпохи: Боттичелли и Джованни Беллини.

Блок был очаровательным другом: ровным, открытым и верным. О моих встречах с ним я мог бы написать большую книгу, несмотря на то, что наша дружба длилась всего неполных два года.

В середине 1920 года здоровье Блока ухудшилось. Максим Горький и литературные учреждения хлопотали перед правительством о выдаче больному разрешения на выезд за границу для лечения, ставшего невозможным в обнищавшей России.

У меня сохраняется следующий советский документ тех лет: «Городским врачам, больницам и амбулаториям предписывается относиться к выдаче рецептов с высшей осмотрительностью, указывая в каждом случае имя, фамилию, возраст, адрес и классовое происхождение больного.

Примечание: Доводится до сведения, что йода, йодоформа, ол. рицини, препаратов мышьяка, абсол. спирта, сулемы, брома, хины, опия и его производных (кодеин и пр.), борной кислоты, салицилового натра, аспирина и др. производных салициловой группы, тонина (валерьян. капли, дигиталис и др.), александрийского листа, а также марли, ваты, бинтов и других перевязочных материалов, зубного порошка, туалетного мыла и посуды в городских и коммунальных аптеках в настоящее время не имеется. Граждане должны приносить свою посуду».

Хлопоты оказались тщетными: репутация Блока в большевистских кругах пошатнулась.

Прощальное стихотворение Блока, написанное 29 января 1921 года [27], посвящено Пушкину и озаглавлено: «Пушкинскому Дому».

Это стихотворение было впервые напечатано с заставкой М.В.Добужинского в журнале «Дом искусств» (№ 2, 1921, Петербург). Вот одно четверостишие:

Эти фразы тоже с довольной ясностью вскрывают мысли и чувства Блока.

Последним словом, которое я услышал от Блока накануне его последней поездки в Москву весной 1921 года, было:

— Устал.

В конце июля 1921 года прибежал ко мне Алянский и сообщил, что Блок теряет рассудок и что положение его безнадежно. Седьмого августа Блок скончался. Через час после его смерти пришло разрешение на его выезд за границу.

Говоря со мной однажды о смерти, Блок назвал ее тоже «заграницей», той, «в которую каждый едет без предварительного разрешения». Это звучало не очень ново, но вспомнилось с грустной иронией.

Как отозвалась официальная пресса на смерть Александра Блока? В газете «Правда» от 9 августа 1921 года появилась следующая заметка: «Вчера утром скончался поэт Александр Блок».

Все. Больше — ни одного слова.

Я провел наедине с трупом Блока не менее двух часов в его квартире на Офицерской улице. Сначала я плакал, потом рисовал его портрет.

Перемена была чрезвычайна. Курчавый ореол волос развился и тонкими струйками прилип к голове, ко лбу. Всегда выбритое лицо было завуалировано десятидневной бородой и усами. Перед положением в гроб Блока побрили.

На подушке были вышиты красным две буквы: А.Б. Евгений Замятин писал об этом портрете Блока: