Ивановны будет погашен только в том случае, если она пришлет собственноручное, заверенное в русской миссии заявление о том, что навсегда отказывается от каких-либо материальных притязаний к графу Кушелеву-Безбородко.

Ответ был получен положительный, но содержал некоторые коррективы. Они интересны. Любовь Ивановна вменяла в обязанность мужа следующее:

1) выдавать ей 6 тысяч рублей ежегодно, за каждую треть года – вперед;

2) выдавать на воспитание пасынка и его содержание в течение 10 лет по 2 тысячи;

3) обеспечить будущность пасынка капиталом или недвижимым имуществом в 100 тысяч рублей.

Суворов, это видно по архивным бумагам, предупреждал графа, что эти требования возмутительны с моральной стороны и абсолютно незаконны с юридической.

«...Дабы сделать графине Л. И. Кушелевой-Безбородко возможным спокойное осуществление ею родительских попечений, я принимаю на себя обязанность освободить ее от законной ответственности по долгам на сумму до 300 тысяч франков. Что касается выдвинутых ею следующих условий, необходимых ей для жизни по ее собственному разумению, то также принимаю полную на себя ответственность в их удовлетворении.

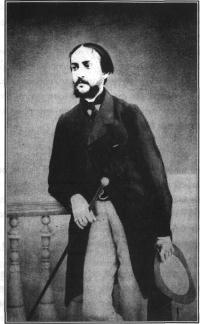

Граф Г.А. Кушелев-Безбородко

Декабрь, 1865 год»

Очень немного известно о последнем периоде жизни Любови Ивановны. Болезнь, которая обнаружилась в ней, как будто не давала надежды на хороший исход. Но она упорно лечилась – в основном на курортах Германии.

Природная страстность, интерес к жизни и к людям в ней не угасали. По какому-то, возможно, совсем не случайному стечению обстоятельств именно супруги Достоевские, которые жили тогда в Германии, сохранили о ней любопытные сведения.

К примеру, жена писателя Анна Григорьевна вспоминала: когда они жили в Дрездене «графиня Любовь Ивановна Кушелева-Безбородко сама явилась знакомиться с Федором Михайловичем». Вероятно, полюстровские посиделки не оставили в ее памяти облика внешне очень скромного, неприметного, великого русского писателя.

Но в 1868 году в журнале «Русский вестник» был опубликован роман «Идиот», и, как говорили, «многие узнали в главных героях слегка измененные образы графа Григория и графини Любови». Что ж, Любовь Ивановна никак не могла пренебречь возможностью теперь уже на особых основаниях познакомиться с Достоевским.

Даже в слове «явилась», которое так точно употребила жена писателя по отношению к гостье, чувствуется неменяющаяся повадка Любови Ивановны. Такие дамы именно не приходят и даже не появляются – наш чуткий и гибкий язык способен уловить разницу: они именно являются, падают как снег на голову, с наглой смелостью обнаруживая свои недостатки и свои достоинства. Они всегда вне толпы, вне общей массы, на них останавливается взгляд, они вызывают разноречивые чувства: любовь и ненависть, даже презрение, но именно им дано навсегда остаться в памяти.

«Ну кто не пленился бы иногда этой женщиной до забвения рассудка? – читаем мы у Достоевского о Настасье Филипповне, а почему-то невольно вспоминаем несчастного Кушелева-Безбородко с его роковой любовью. – Боже, что бы могло быть из такого характера и при такой красоте. Но, несмотря на все усилия, на образование даже, – все погибло!» И образ Любови Ивановны встает перед глазами.

К моменту визита к Достоевским ей и жизни-то оставалось несколько месяцев: чахотка пожирала здоровье и красоту, но не ее характер.

В «Дневнике писателя» за 1876 год Достоевский вспоминал про «одну русскую даму, жившую тогда в Дрездене, графиню К», так он зашифровывал Любовь Ивановну. Когда за ее спиной кто-то стал «ужасно ругать Россию», она «к ним обернулась и выругала их по-простонародному». Ну, понятно, как именно...

Зимой на исходе 1869 года Григорий Александрович получил из-за границы известие о кончине жены.

Он заказал заупокойный молебен и отдал распоряжение, чтобы из конторы на поминовение усопшей бессрочно отпускались бы деньги.

После смерти Любови Ивановны граф прожил четыре месяца.

Он знал, что этой весной он умрет. Ему то и дело снилась нянька Агафья, которая говорила, подводя его, еще маленького, к окну и указывая на начавшийся ледоход: «Смотри, Гришенька, сколько ее, талой воды! Уносит она с собой все старое и болезное. Пусть, мол, на земле молодое живет! Так и я, глядь, поплыву по весне, хватит старухе свет застить. То-то тебе, неслуху, воля будет». Гриша принимался плакать, теребил няньку за белый с оборкой внизу передник: «Не надо! Зачем? Я буду слушаться».

И так это живо представлялось Григорию Александровичу, словно между тем мальчиком и им теперешним никакой разницы не было. На набухавший невский лед он смотрел в широкое окно без малейшего страха перед надвигающимся концом.