«Хинлопенский» план пугал неизбежностью затяжки и вселял в нас тревогу. Наконец, из слов Самойловича становилось ясно, что, может быть, «Красину» еще придется вернуться в Айс-фиорд на Шпицбергене за углем и пресной водой…

А между тем, если в ясный день выйти на нос корабля и глянуть вперед, в глубь горизонта, увидишь дымную тучку, и эта дымная тучка — остров Брок, который в этот же самый момент, когда мы смотрим на него с носа нашего корабля, видят и те, кого мы вышли во льды спасать. Быть может, нам придется возвращаться назад, в Айс-фиорд, для того чтобы снова пытаться проникнуть по ту сторону острова Брока. Как бесконечно далек этот остров! И как близок он!

В тот вечер долго не расходились и продолжали сидеть в кают-компании. Ушел только Чухновский, нуждавшийся в отдыхе перед полетом, который был назначен на утро. Карл Иванович Эгги раскладывал на желтом столике в углу свой необыкновенный морской многоэтажный пасьянс. И, когда спрашивали его, о чем он гадает, командир ледокола «Красина» отвечал:

— Да ни о чем.

Чаще всех зевал Джудичи. Тогда решили, что всем следует отдохнуть, и сидевшие в кают-компании разошлись по своим каютам. Мы погасили свет и, почти не раздеваясь, прилегли на зеленые диваны…

Сквозь сон я слышал, как кто-то, должно быть матрос, проходил через кают-компанию, вероятно, будить радиста или штурмана Лекздыня, которых ждала их вахта. Каюты Лекздыня и радистов находились по соседству с кают-компанией. Матрос шел и напевал песню, тягучую и длинную. Он уныло растягивал слова:

Во субботу день ненастный…

Я открыл глаза. В кают-компании горела одна только лампочка. Вероятно, было два или три часа ночи. В каюте за столом снова сидели Чухновский, Джудичи и журналист Южин. Я слышал усталый голос Чухновского:

— Может быть, лучше заменить слово «плохо» каким-нибудь другим знаком? Ведь мы можем задеть религиозное чувство этих людей.

И в полумраке кают-компании возник странный, непонятный спор «о черном кружке и о черном кресте».

Я поднялся со своей неудобной койки, подошел к столу, за которым спорили Чухновский, Джудичи и полусонный Южин.

На столе — лист бумаги, недоеденная банка консервов, пустой стакан и, конечно, фуражка Самойловича. Утром начальник экспедиции будет спрашивать всех и каждого, не видели ли его фуражку.

Письмо было к людям на льдине. Чухновский должен был сбросить его с самолета вместе с запасами провианта. Сначала писали его по-русски, набрасывали черновик.

Чухновский спрашивал:

— Ну так как? Лучше переменить? Правда ведь лучше? Мы «плохо» обозначим кружком. Правда?

В первом черновике понятие «плохо» обозначили было крестом. Чухновский сообразил, что это может оскорбить религиозные чувства тех, кого он собирался спасать. Чухновский решил обозначить знаком креста «хорошо», а кружком — «плохо».

Вот что было написано в этом письме Чухновского к группе Вильери.

«На борту «Красина». 9 июля 1928 года.

От имени русского Комитета помощи экспедиции Нобиле и от имени экипажа ледокола «Красин» авиатор Чухновский счастлив принести воздухоплавателям «Италии» самый сердечный привет.

Намерения авиатора Чухновского, который управляет трехмоторным «Юнкерсом» на лыжах, попытаться, как только позволят метеорологические условия, спуститься в непосредственной близости к группе и вслед за тем взять членов группы Вильери, которые благоволят приготовить сигналы и выставить их, чтобы показать наиболее благоприятное место спуска, длину площадки и толщину льда. Наиболее удобное место для спуска должно быть обозначено знаком Т.

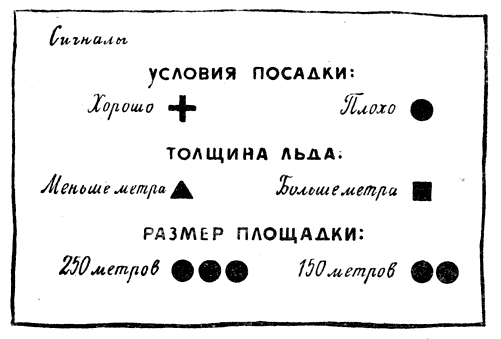

Сигналы должны быть четырех родов: первый — направление ветра, второй — условия посадки, третий — толщина льда, четвертый — размер площадки.

Сигналы должны иметь длину и ширину не меньше метра.

Настоящая инструкция сбрасывается в двух экземплярах, каждый в отдельности.

Анилиновые краски, сброшенные нами, должны служить для сигналов.

На самолете с «Красина» обозначены красные советские звезды.

P. S. Нам известно, что за последние два дня вы не имели связи с «Читта ди Милано». Не тревожьтесь — это результат общего явления.

2—3 часа, 9/VII 1928 г.»

— Письмо и вещи мы сбросим в первом полете, — пояснил Чухновский. — К следующему нашему полету они приготовят сигналы, и мы попытаемся сделать посадку на льдину.

Джудичи тотчас же засадили за его машинку с латинским шрифтом: он перевел письмо на итальянский язык и тут же его напечатал.

Наступило утро, которое мало чем отличалось от ночи. Мы легли спать.

Черные отроги Кап-Платена исчезли в тумане. Туман висел на мачтах и тросах судна. Казалось, мир погребен в этой белой, молочной жиже. Чухновский лететь не мог. 9 июля мы все так же стояли во льдах к северу от Кап-Платена, одинаково бессильные как одолеть ледяную твердь, так и выпустить самолет. Всех донимало вынужденное безделье.

Джудичи ходил по кают-компании, потирал руки и поминутно восклицал, что он счастлив быть самым северным итальянцем в мире.

Березкин пришел с сообщением, что за последние сутки льды сдвинули ледокол на восемь с половиной миль к северо-западу.

Днем обнаружилась новая порча руля. Водолаз Желудев и старший помощник командира Пономарев спускались в воду и в зеленой воде видели сломанную петлю, соединявшую руль с его рамой. Пономарев, поднявшись на борт, тихо сказал капитану:

— Если мы лишимся руля, то не следует удивляться. Мы должны ждать, что лишимся руля!

И сто тридцать шесть человек красинской экспедиции знали, что рискуют оказаться в ледяной пустыне с почти бездействующим рулем, с ежедневно тающими запасами угля, при ухудшавшейся с каждым днем радиосвязи с внешним миром.

Солнце, исчезнувшее было в тумане ночью, вновь наполнило кают-компанию желтым светом. Туман то открывал, то застил черные отроги Кап-Платена.

Березкину приходилось выслушивать сотни вопросов, обращенных к нему:

— Есть ли надежда? Ну хоть какая-нибудь надежда?

Березкин разводил руками:

— Да какая надежда!.. Честно говоря — никакой. Разве вот только, что пришел в движение туман. Конечно, то, что он движется, — к лучшему, Может быть, и разойдется, но только…

И Владимир Александрович поджимал губы, как бы желая сказать:

«Нет, знаете, лучше нам не надеяться!»

И все же надежда была. В тумане появились просветы. Хотелось верить.

Под утро стало известно, что Чухновский вылетает через несколько часов. С этим кончалась неизвестность, терзавшая нас в течение многих дней.

В половине восьмого утра буфетчик Миша появился в кают-компании с пирамидкой консервных банок в руках:

— Вставать! Вставать! Вылетает Чухновский!

В круглой раме иллюминатора был виден длинноногий кинооператор Блувштейн. Он хлопотливо бегал вокруг треножника своего аппарата.

Завтракали наспех. Впрочем, как ни торопились, летчики оставались спокойны.

В кают-компанию они всегда входили все вместе. Каждый появлялся с баночкой молока и порцией сахара в белой бумажке. У Страубе, второго летчика, про запас — бутылка с клюквенным морсом. Каждое