Андре Лори

Наследник Робинзона

ГЛАВА I. Поль-Луи и его отец

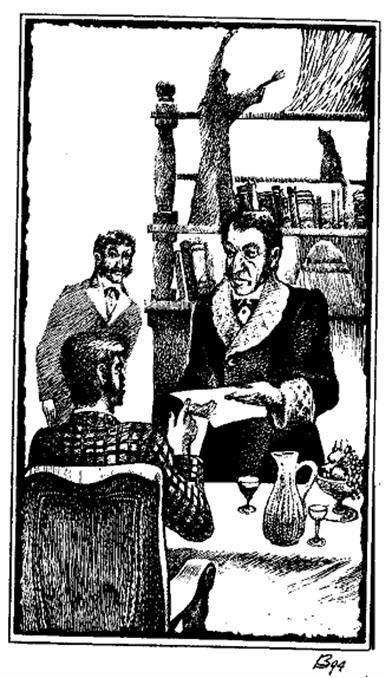

— Письмо, сударь!.. неизвестно откуда, но надо полагать, что издалека! — произнес лакей, подавая на подносе письмо, или, вернее, держа в левой руке поднос, между тем как правой он подкидывал, подбрасывал и взвешивал на ладони увесистый конверт, испещренный множеством марок, по-видимому, тропических стран.

Но хозяин его был слишком поглощен в данный момент своим разговором, чтобы обратить внимание на бесцеремонное обращение его слуги с этим письмом.

— Нет, лучше нам отправиться в Англию и посетить Бирмингем, Манчестер, Лидс, словом, все эти большие центры промышленности, с которыми ты так желаешь ознакомиться! — убедительно говорил он своему сыну.

— Все это хорошо, но я всегда успею побывать там, — возразил сын, — а вы, батюшка, были бы особенно рады, я в этом уверен, повидать Неаполь, Флоренцию, Рим и его новейшие раскопки; потому я полагаю, что мы сделаем лучше, если поедем в Италию.

На дворе стоял уже июль месяц, и надо было, не теряя времени, решить вопрос о том, куда на этот раз направиться в свое обычное ежегодное путешествие на каникулы. Господин Бенжамен Глоаген сидел за завтраком вдвоем со своим сыном Полем-Луи, как они это делали всегда с тех пор, как последний поступил в Ecole central des arts et manufactures, то есть в высшую школу художеств и промышленности, а первый для того, чтобы не разлучаться с ним, перенес свои пенаты из Нанта в Париж, в прекрасное большое помещение на площади Вогезов.

В данном случае выражение «перенес свои пенаты» являлось отнюдь не обычной метафорой, так как, в качестве страстного любителя греческих и римских древностей и серьезного археолога, каким был господин Бенжамен Глоаген, он являлся счастливым обладателем целой коллекции маленьких божков-Ларов (Лары — боги домашнего очага), которые, вероятно, даже и в пору полного расцвета своего культа и в течение всех двадцати веков своего существования не видали более страстного и горячего поклонника, чем их настоящий владелец.

Все, до последних мелочей включительно, в этой большой красивой зале, служившей столовой и обставленной старинной мебелью, свидетельствовало о вкусах хозяина дома.

На стенах и повсюду висели, стояли и лежали копии знаменитых барельефов, обломки драгоценных античных статуй, бюсты с отбитыми носами, плиты камня с какими-то латинскими, греческими или египетскими надписями и всякого рода обломки, в которых глаз непосвященного в тайны археологии человека не увидел бы ничего, кроме никуда не годной старой рухляди, полуистлевших, безобразного, неопрятного вида папирусов, старинных монет и медалей и тому подобных вещей, совершенно бесполезных и некрасивых.

На камине, между моделью кратера из Помпеи и треножником из Геркуланума, красовалась статуя из черного мрамора с головой ястреба, украшенной головным убором древней римлянки. Буфет охраняла от нашествия мышей мумия кошки, доставленная прямо из Гиз. С середины потолка спускалось, паря на широко распростертых крыльях, превосходное чучело громаднейшего ягнятника. А множество дорогих, из черного дерева витрин, в которых в чинном систематическом порядке были разложены и расставлены всевозможные жучки и букашки, агатовые и сапфировые печатки, эмалированные фигурки, зеленые и голубые, крошечные кольцеобразные животные и так далее, напоминали скорее какое-нибудь Фивское подземелье или Мемфисские катакомбы, чем бельэтаж на бывшей королевской площади в Париже.

И вот, среди всех этих свидетелей далекой древности, этих остатков цивилизации давно минувших веков, хорошенькая модель локомотива и электрический провод одни напоминали о современной цивилизации и вносили в этот археологический мир едва заметную нотку протеста и дисгармонии.

Между тем эти противоположности свидетельствовали, несомненно, о двух различных направлениях в жизни обитателей этого дома.

Бенжамен Глоаген, страстный археолог-палеограф, то есть знаток древних письмен, исконный житель города Нанта, получив неожиданно крупное наследство от какого-то дальнего родственника лет десять тому назад, мог теперь дать полную волю своей склонности к изучению древностей и далекого прошлого рода человеческого.

Это был человек лет пятидесяти, с умным проницательным взглядом, высоким, открытым лбом, обрамленным густыми седыми волосами, и тонким орлиным носом. В нем было нечто, напоминавшее охотничью собаку в поисках дичи. Смотря на него, когда он с жадностью вглядывался в какую-нибудь заплесневевшую древнюю монету или медаль, можно было сразу сказать, что страсть к изучению и собиранию древностей была единственной преобладающей страстью этого человека, что окружающая жизнь не представляла для него ни малейшего интереса и что для привлечения его внимания для вещи требовалось по меньшей мере два или три века существования.

И если говорить правду, то даже греки времен Перикла и римляне времен Цезаря не пользовались в его глазах особым уважением. Древние галлы, кельты и длиннобородые друиды доцезаревой эпохи, усеявшие своими древними памятниками леса Бретани и оставившие следы повсюду в Европе, — вот что было предметом его восторженного культа.

Господин Глоаген сознавал себя кельтом до мозга костей и чрезвычайно гордился этим. Как и Жан Масэ, господин Глоаген находил, что современная Франция слишком мало ценит своих доисторических предков — эту благородную ветвь арийского имени, перекочевавшего с берегов Оксуса к берегам Атлантического океана с десяток веков тому назад, задолго до того времени, когда у греков и римлян проявилась государственная жизнь. Он находил решение множества исторических вопросов в несомненном влиянии кельтов и их цивилизации на остальные народы древнего мира. По его мнению, этруски были только последователями древних друидов; а греки, путем вторжений галлов в пределы Македонии, и даже египтяне, через финикийцев и путем торговых сношений с Арморикой (то есть приморской частью Бретани и Нормандии), заимствовали и свое примитивное искусство, и все важнейшие основные открытия и изобретения у галлов. Он утверждал, что если бы не эти варвары, латины и франки, то цивилизация ушла бы на целые две тысячи лет вперед, потому что они дважды душили ее в самой колыбели, оберегаемой друидами.

Между тем, в силу какого-то закона противоречия, преобладающего в жизни людей и природы, сын этого страстного поклонника седой древности, Поль-Луи, был совершенно безучастен ко всем драгоценным останкам цивилизации давно исчезнувших племен и народов, ко всем этим редкостям, которые в глазах его отца не имели себе ничего равного в жизни. Для него любой камень или плита представляли ровно столько интереса, на сколько они могли щегольнуть тщательной отделкой и быть пригодными для возведения какого-нибудь здания. Он не сделал бы десяти шагов в сторону, чтобы увидеть какую-нибудь ниневийскую хронику, начертанную на камне, или египетские надписи на столбах, и едва ли бы обернулся, если бы кто- нибудь явился сказать ему, что найдены руки Венеры Милосской.

В его глазах кран Бабине являлся несравненно более важным произведением искусства, чем сам Аполлон Бельведерский, и такого рода мнение он высказывал совершенно открыто в присутствии своего отца, тем более, что таков уж был от природы склад его ума, а впоследствии и сам род избранной им карьеры, невольно приводивший его к такого рода взглядам на вещи. Это являлось, конечно, поводом к постоянной легкой пикировке, взаимным шуткам и тонким намекам на слабости друг друга между отцом и сыном. Господин Глоаген называл сына своего вандалом и янки, а Поль-Луи, в свою очередь, отплачивал ему тем, что уверял, будто его отец — бывший верховный жрец Изиды или этрусский горшечник, а, может быть, даже какой-нибудь халдейский древний маг, каким-то чудом попавший в наш век электричества и пара.

— Я счел бы себя несравненно более счастливым, если бы добавил какой-нибудь гвоздь или болт к станку Жакара, чем если бы создал своим резцом фризу Парфенона! — восклицал Поль-Луи.

— Я же лучше желал бы иметь право сказать, что моему резцу принадлежит кончик носа гладиатора, чем сказать, что изобрел все ваши дьявольские механизмы! — возражал на это господин Глоаген.

Затем оба они весело принимались хохотать, и этим оканчивалась обыкновенно каждая подобная пикировка между отцом и сыном, не оставляя о себе никакого следа.