другую кнопку — на столе или внизу, под ним. А я безоговорочно выкладываю все, что у меня на душе: факты, наблюдения, рассуждения и выводы.

Иногда я удивляюсь, как это «случайно вошедший», оказывается, так хорошо знает те места, по которым я прошла, весь мой маршрут, шаг за шагом. Другой бойко говорит со мной об Одессе. Я и не скрываю, что Одессу знаю хорошо, но ту, какой она была до революции. Больше всего удивил меня один из этих «случайно зашедших», обнаружив неплохие знания о наиболее видных жителях города Сорок, назвав друзей моего отца Драганчей и Штефанелли, с которыми мы с папой так часто ездили на охоту.

После того как я с максимальной откровенностью ответила на все задаваемые вопросы, мне предложили подписать какую-то галиматью, что я заброшенный врагами диверсант!

На хвосте мочало — начинай сначала!

Я негодую, и мне невдомек, что это очень нужно всем этим «юристам», тратящим так много времени на то, чтобы доказать абсолютно недоказуемое и абсурдное!

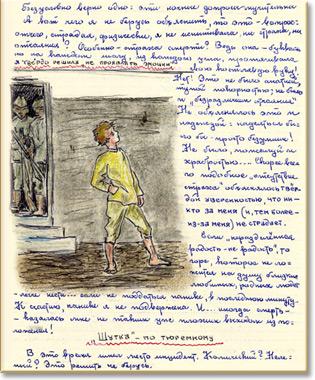

Теперь меня водят на допрос не туда, в шикарные кабинеты, где окна без решеток и мягкая мебель. Теперь кабинеты совсем иные: они во внутренних зданиях. Окошки в них маленькие, зарешеченные, панели покрашены черной масляной краской и забрызганы подозрительными бурыми пятнами. Здесь сам воздух, тусклый свет — все пропитано горем и насыщено отчаянием.

Возле двери стул, но садиться на него мне не разрешается. Стой навытяжку. Стой от отбоя до подъема. А затем весь день — ожидание ночи, ожидание допроса, этой пытки усталостью, и все нарастающее чувство безнадежности.

Отчего для допросов выбирают преимущественно ночь? Чтобы «пациент» круглые сутки без отдыха был в состоянии перенапряжения? Оттого, что ночью человек слабее, ранимей? Что ночью все настораживает, пугает? Что ночью все страшней? Или просто сами следователи — неврастеники, а неврастеникам ночью легче быть палачами?

Безусловно, эти ночные допросы мучительны. Тогда отчего, страдая физически, я не испытывала ни страха, ни отчаяния? Особенно страха смерти? Ведь она буквально на каждом шагу, из каждого угла протягивала свою костлявую руку! Нет, это не было апатией, тупой покорностью, не было и безразличием отчаяния. Не объяснялось это и надеждой: надеяться было бы просто безумием. Не было, пожалуй, и храбростью. Скорее всего, подобное отсутствие страха объяснялось твердой уверенностью, что никто за меня, и тем более из-за меня, не страдает.

Если неразделенная радость не радость, то горе, которое не ложится на душу близких, легче нести, если не поддаться панике в последнюю минуту. К счастью, панике я не подвержена. И иногда смерть казалась мне не таким уж плохим выходом из положения!

Меня допрашивали в разных зданиях. Из одного корпуса в другой, через двор, водили не надзиратели, а солдаты при оружии. Была ли это шутка или просто желание поиграть на нервах, но однажды конвоиры (на этот раз их было трое) повели меня по какому-то подземному коридору второго яруса и велели спуститься вниз в небольшое помещение, куда вели три или четыре ступеньки.

Яркий свет с потолочного плафона, черного цвета панели почти до потолка, на полу — густой слой «жужелицы», или угольной крошки… Не приходилось сомневаться, для чего нужно это помещение.

Однако нервы у меня были достаточно здоровые, и особого усилия не потребовалось, чтобы не обернуться. Напротив, подбоченясь, я осматривала это «уютное» помещение.

— Ведь ее не сюда? — услышала я за спиной.

— Ну! — и какое-то ворчание.

Несколько, нельзя сказать, чтобы очень веселых, секунд и:

— Выходи!

Я повернулась и вышла, процедив сквозь зубы:

— Дурачье!

Может быть, мое спокойствие было наигранным, искусственным? Может быть, мне просто удавалось играть роль? Но только я твердо решила не проявлять эмоций.

Разными коридорами водили меня к разным следователям. В одних корпусах была могильная тишина, в других слышался приглушенный звукоизоляцией вой — жуткий, звериный.

Говорили, что многие сходили с ума. Что ж, тут нет ничего невозможного. Иногда и мне не так-то легко было не вспоминать комнату с шершавыми стенами, изрытым полом и темными пятнами на потолке.

Гипноз — злой и добрый

Тянется ли в тюрьме время или бежит? На этот вопрос я так и не нашла ответа. Каждый час, а порой и каждая минута бесконечны. А дни бегут, бегут… Голод, допросы, усталость, разного ро-да унижения нанизываются, как бусы на нитку, и душат, душат. Кажется, что ты проваливаешься в бесконечно глубокий колодец; все меньше кружок света над головой, все удушливей атмосфера, а внизу темнота… Смерть.

В том, что волна безнадежности не захлестнула меня с головой, большую услугу сослужили мне романы Александра Дюма и стихи А. К. Толстого. Низкий им поклон до самой земли!

Сколько раз, когда какой-нибудь Лыхин пытался взять меня измором, я, стоя неподвижно, превозмогая боль в спине и плечах, старалась не замечать, как наливаются ноги расплавленным свинцом, и декламировала — с чувством, с толком, как «князь Курбский от царского гнева бежал», или — бодрый призыв:

Когда голод острыми когтями раздирал мои внутренности, в глазах плыло от слабости и казалось, что из-под ног ускользает пол, я вместе с Потоком-богатырем[10] переносилась со двора Владимира Красное Солнышко в Москву Грозного Царя и его палачей. Или на берег Невы, где наша интеллигенция все делала для того, чтобы привести Русь к царю Сталину и его опричнине.

И вот — кульминационная точка. Я снова в одном из шикарных кабинетов с венецианскими окнами, тюлевыми занавесками и мягкой мебелью. Следователь мне знаком — молодой, культурный, даже обаятельный человек, в прошлом педагог.

С самого первого нашего знакомства он вызвал к себе симпатию тем, что признал себя поклонником Пушкина, а для меня Пушкин — своего рода индикатор: я не встречала ни одного подлеца, который бы умел ценить Пушкина! Кроме того, и внешность у следователя располагающая: кудрявый блондин с ясными глазами и мягким, проникновенным голосом. На вид ему лет 26–27, и не верилось, что у него уже дети — школьники.

Перед лицом грубого, жестокого, скотоподобного, но хитрого следователя Лыхина все силы как бы сами собой мобилизовались для того, чтобы дать отпор. Иное дело — Степан Титов. Он обвораживал и зачаровывал, особенно, таких же как и я, кто еще не знал, что кроется за этим обворожительным фасадом и какие побуждения являются главной пружиной, приводящей в движение роль, которую он разыгрывал.