Он говорит, ласковый, одухотворенный, опираясь руками о письменный стол, весь подаваясь вперед, ко мне:

— Я все узнал о вас, Евфросиния Антоновна! Я понял ваш мужественный, гордый характер и вряд ли ошибусь. Теперь вам уже ясно, что ваша карта бита и спасения для вас нет! У вас ясный ум, и всю жизнь вы умели смотреть фактам в лицо! Перед вами альтернатива: или вас потащат, как трусливого щенка, или вы сумеете сами шагнуть навстречу неизбежному. Делайте сами выбор, который вам подскажет ваша мужественная душа!

Была ли это сила гипноза или попросту я была уже слишком измучена, чтобы бороться? Мне не за что было ухватиться, не на что опереться: под ногами зияла бездна, и тот «дух извращенности», о котором говорит Эдгар По, шептал: «Шагни вперед! Один шаг — и всего этого не будет: ни тюрьмы, ни страданий, из которых выхода нет!»

Ни доблестный д'Артаньян, ни благородный Атос не протянули мне руки, молчал Васька Шибанов, и Добрыня Никитич не нашел для меня слов ободрения…[11] Как загипнотизированный кролик, тянулась я к удаву. Казалось, никого больше на свете нет — он, я и тот листок бумаги, где нужно было мне поставить свою подпись.

Но нет, была еще музыка! С самого начала, одновременно со словами следователя Титова из репродуктора, висевшего над этажеркой у окна, лились приглушенные, но до чего знакомые, род-ные звуки!

Вот «Песнь Сольвейг» Грига. Это из «Лебединого озера», а это из «Щелкунчика». Когда, где, при каких обстоятельствах я все это в такой же последовательности слышала? Мне нужно это вспомнить! Обязательно нужно… Прежде чем я шагну туда, куда зовет меня «дух извращенности». Громкий, торжествующий звон литавр из «Итальянского каприччио» Чайковского заставил меня вздрогнуть, как от прикосновения раскаленного железа — и будто яркий свет вспыхнул в темноте и осветил до того знакомую мне картину — не одну, а две!

Вот я сижу возле старой синагоги в Сороках. Подо мной внизу светящаяся в темноте лента Днестра и редкие огни погруженного в сон города. Из репродуктора — там, на площади — доносятся «Песнь Сольвейг», те же отрывки из балетов Чайковского… С востока надвигается гроза: полыхают зарницы и где- то далеко-далеко еле-еле доносятся раскаты грома. Душно. Изредка рядом со мной падают редкие, крупные капли дождя. В темноте слышится шлепающий звук падающих капель, в воздухе висит запах мокрой пыли и полыни. Радио смолкло, и на меня накатилась волна воспоминаний…

Теперь же, в кабинете следователя, я вспомнила, как в ту ночь, когда надвигалась гроза, я каким-то вторым зрением увидела, скорее почувствовала, приближение другой — неведомой, но страшной грозы. Под влиянием этой музыки ожила картина родного дома, и она до того ясно представилась моему воображению, что показалось, будто я снова там…

Тридцатые годы. Родимый домик на опушке леса — скромная, уютная обстановка и то чувство беззаботного спокойствия, которое можно испытать только в своем доме, только в кругу любимой, дружной семьи, которая казалась мне самой надежной защитой против зла.

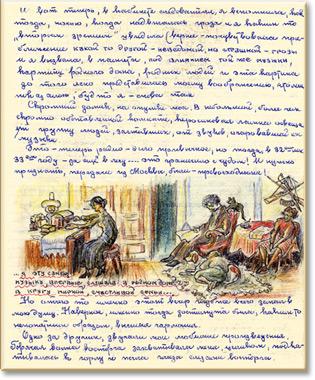

Отчего-то один вечер глубже всего запал в душу. Наверное, именно тогда каким-то образом достигнута была высшая гармония. В небольшой, более чем скромно обставленной комнате керосиновая лампа освещает группу людей, застывших при звуках очаровавшей их музыки. Это теперь радио — дело привычное, но тогда, в 1932-33 годах, да еще в лесу — это граничило с чудом! Одно за другим звучат мои любимые произведения. Горячая волна захватывает меня целиком, подкатывает к горлу и жжет глаза слезами восторга, так что я, свернувшись калачиком у папиных ног на меховой полости (так называемая «бараница», баранья кожа), заменяющей ковер, прижимаюсь лицом к Диане, папиной охотничьей собаке. Папа уронил газету на колени и застыл, чуть подавшись вперед. Ира, зажав руки меж колен, вся напряглась в восторге. Даже старая кошка зеленой масти, папина любимица, не шелохнувшись, сидит на спинке кресла, упираясь лапками о папину спину…

Также брякнули в последний раз литавры «Итальянского каприччио» и — смолкли. Да, я не дома, а во внутренней тюрьме НКВД в кабинете следователя, но я душой и телом ощущаю счастье, всепобеждающую красоту. И нет другого названия тому восторгу, который переживаешь как одно слово: жизнь!

Так бывает в горах, когда порыв ветра разрывает завесу тумана и появляется торжествующее, яркое солнце, то кажется невероятным, что всего лишь всего несколько мгновений тому назад все кругом было в клубах серого, мутного тумана.

Образы, возникшие в душе под влиянием этой музыкальной сюиты, и были тем порывом ветра, который развеял гипноз «духа извращенности», влекущего меня в пропасть. Не жизнь полураздавленного червяка, готового ценой унижения цепляться за жизнь; а та жизнь, где звучит музыка, где сияет солнце и где все согрето любовью.

Жизнь!

Спокойствие и уверенность вернулись ко мне, и я сказала, твердо глядя в глаза следовате-лю Титову:

— Вы правы! Такая жизнь не настолько уж привлекательна, чтобы стоило бояться смерти. Может быть, для меня это лучший выход из положения. Но перед лицом смерти лгать я не собираюсь. Я могу не одобрять вашей системы, могу возмущаться несправедливостями, ею порожденными, но я — русская и причинять вред моей родине, особенно в такое время, как сейчас, для меня так же невозможно, как поднять руку на родную мать! Все, что я говорила, — правда, и ничего иного вы от меня не услышите!

Малолетки: полуфабрикат и сырье

Звенят ключи, гремят засовы. Будь что будет! Прощай, Барнаул! Несколько часов простояла я на дворе загородной первой тюрьмы. Ни деревца, ни кустика, зато надо мною небо без решеток.

И опять переплет решетки в окнах столыпинских вагонов, на сей раз в форме ромба. Мне вспомнилась картина Ярошенко «Всюду жизнь»: перед вагонным окном, забранным решеткой, голуби. За окном люди. Ребенок смотрит на голубей и радуется; у деда взгляд грустный. Из глубины вагона мать ребенка с любовью и печалью глядит на сына.

Смотрю на своих попутчиц. Малолетние преступницы? Нет, пока еще дети. Голуби? Нет, пожалуй, неоперившиеся цыплята, которых слишком рано бросила наседка. Попутчицы мои — девочки в среднем лет тринадцати-четырнадцати. Старшая, лет пятнадцати на вид, производит впечатление уже действительно испорченной девчонки. Неудивительно, она уже побывала в детской исправительной колонии и ее уже на всю жизнь «исправили». Нездоровая бледность, наглые подведенные глаза, выщипанные брови, завивка перманент, крашенные перекисью волосы. Руки дрожат, глаза бегают. Развязна и болтлива. Может быть, рисуется?

— Не везет мне в жизни! И вообще, разве это жизнь? Мелкие кражи, чтобы с голоду не околеть. Вот кабы мне за границу, хотя бы в Польшу. Какая там шикарная работа в поездах — золото, меха, бриллианты… Риск? Да! Зато в случае удачи в золоте купаться можно. Уж там бы я себя показала!

Остальные девочки — их семеро — смотрят на свою старшую подругу с испугом и завистью. Если эта старшая уже полуфабрикат, то они еще сырье — просто перепуганные дети. Туго заплетенные и завязанные тряпочками косички, юбчонки из крашенины (холст, крашенный чернильным порошком), блузки из грубого холста, материнские кофты. В глазах — тоска и испуг, вот-вот брызнут слезы. Неразговорчивы: молчат, опустив голову. Они уже осуждены по закону «о колосках», попались на краже кто горсти, а кто и пригоршни зерна. Голод не тетка, а чужая тетка не мать. Все — сироты или почти сироты: отец на войне или уже убит; матери нет или угнали на работу. А дети есть хотят!

Самая маленькая — Маня Петрова. Ей 11 лет. Стриженная под нулевку, с большим ртом и серыми глазами навыкате, она ужасно похожа на лягушонка. Отец убит. Мать давно умерла. Жила с братом, который работал в кузнице. Его забрали в армию. Всем тяжело, кому нужна сирота? Она нарвала лука. Не