верным культуре, одобрять одно и не одобрять другого, принимать одно и отвергать другое: в своем роде, т. е. для достижения своих целей, Маркиз де Сад, вероятно, не хуже преп<одобного> Андрея Критского. Для расценки ценностей нужно выйти з а пределы культуры и найти критерии, трансцендентные ей. Оставаясь же в ней, мы вынуждены принимать ее всю целиком, всю, как она есть. Иначе говоря, мы должны тогда обожествить ее и счесть ее последним критерием всякой ценности, а в ней—должны обожествить себя как деятелей и носителей культуры.

Желая сделать культуру имманентной, и только имманентной себе, западный мир, не заметив того, сам стал имманентен культуре. Деятели растворились в своих деятельностях, субъекты—в своих состояниях; механики растворились в своих механизмах, ими же изобретенных; человек растворился и ушел в слияние стихий. Автономия, сделанная богом, сама стала автономной в отношении людей и подчинила их себе, и культура стала само-законною в отношении человеческой личности. Культура ринулась по своим путям, поборая человека. Это — легенда об ученике колдуна, вызывавшего духов, но не сумевшего ими владеть. Личность человеческая стала себе трансцендентной, лицо отщепилось от лика, лик перестал высвечивать в лице и чрез лицо; личность затерялась в себе, стала потерянной и растерянной. Так возникла психология без души и гносеология без активного центра познания.

Установка сознания на культуре, т. е. на самом себе, ведет к безусловному признанию потребностей, как таковых. Но потребности бывают всякие. Не имея критерия, различающего потребности, не имеет и «самопринуждения» человекобог; а затем, мгновенно, из человекобога выглянет и звериная морда. Но это —не по личным недостаткам, а с роковою необходимостью, по законам аскетики. И если называют железными законы механики, то воистину законы аскетики,—учения о духовных связях нашего существа,— должно называть алмазными по крепости.

Установка или ориентировка на культуре вообще не есть ориентировка, не есть что-либо определенное; все же, определенное, на деле выходит за пределы культуры и находит себе критерии трансцендентные, или же идолы, получающие вид и силу трансцендентности—имитации трансцендентного и подделки. Это понятно—по неопределенности понятия об ориентировании, хотя это понятие есть высшее достояние западной философии и должно быть положено краеугольным камнем дальнейших рассуждений.

<4.> Понятие это и термин введены в философию Кантом. В географии, «ориентироваться»— значит по одной данной стороне света, в особенности по Востоку (Oriens), определить остальные. В математике: найтись в некотором данном пространстве, определив положение элементов в отношении других, уже известных. В логике: иметь ясное понимание границ и содержания нашего познания, т. е. отнести все его стороны к некоторым, признанным известными и надежными

Но стоит отмести ограничение трансцендентности в ориентировке,— Кантом подсунутое как чистейшее petitio principii{190}, как мысль об ориентировке станет не только существенноприемлемой, но и давно известной основной аксиомою духа: «Иде же есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше» (Мф. 6, 21, ср<ав.) Лк. 12, 34), ???? ??? ????? о ???????? ???, ???? ????? ??? ? ?????? ??? (??. 6, 21). Сердце — ??????—есть средоточие духовных сил, самый центр нашего бытия, наше ноуменальное Я. Оно же—там, где положило свое сокровище, при сокровище своем, при той ценности, на которой самоопределилось ориентировать себя. Но не сердце построяет свое сокровище—оно лишь обращается к нему,—но сокровищем определяется сердце. Сердце наше окажется тем или другим, в зависимости от того или другого сокровища: Истина определяет собою разум наш. Кант же—кланяется изделию рук своих. Природа критического метода исследования, существенно связанного с понятием об ориентировании, может быть выражена очень просто,— хотя далеко не в формулах самих критицистов. А именно:

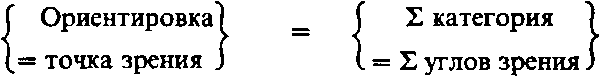

Если мы полагаем безусловною ценностию нечто, то, очевидно, это положение нами ценности делается не оторванно от всего нашего жизнечувствия (в таком случае оно было бы бесцельно и бесполезно в общей экономии жизни), но — ради определения основных линий нашей внутренней, а затем и внешней жизни. Другими словами, определенная ориентировка предполагает и некоторую определенную систему линий движения нашей жизни. Если актом воли мы ориентировали себя, то далее требуется опознание своего акта, «критический» разбор тех основных углов зрения, которые он безусловно предполагает и требует, и отвержение каковых было бы вместе—и отвержением самой ориентировки. Эти основные углы зрения будем называть, расширяя значение кантовского термина,—категориями. Они принимаются нами не потому, что о них свидетельствует нам опыт, а потому, что они—не что иное, как раскрытие того основного устроения духа, которое выразилось в избранной ориентировке. Принимая категории, мы лишь свидетельствуем о единстве своего духа. Итак,

Следовательно, категории предшествуют всякому опыту, они априорны: это углы зрения, под которыми (и мы знаем то заранее), под которыми должен быть усмотрен какой угодно опыт. Но если опыт не вместится в эти углы?—Конечно, это может быть. Но мы уверовали лишь вопределенную ориентировку и ее одну признали реальностью. Следовательно, все, что не вместится в углы зрения, под которыми видится опыт и з этой, взятой нами наперед, позиции,—противоречит нашей вереи, значит, как таковое, заранее, a priori{191} же, признается ирреальным: мы—и видя—не верим, ибо мы верим в сокровище свое. И, не имея категорий для познания его, мы и не сознаем его. Опыт, который не вмещается в углы зрения нашей ориентировки, загодя объявляется не опытом. Но, чтобы не произошло никаких недоразумений, надо действительно рассмотреть, что может и что не может быть признано нами, т. е. действительно надежно установить связь данной ориентировки с данной системой категорий. Говорю