двое малышей из первого отделения… Это только считается, что в санатории никто не умирает. Смерть взрослые скрывают, как главную тайну, но ребятам-то всё известно.

«А ведь это они про Толика, — внезапно дошло до Севки, — это у него менингит?!»

Ганшина повернули на другой бок, потом положили на живот и снова на спину, и прогипсованные бинты, в которые его закутали, как в кокон, стали понемногу твердеть. Дальше надо было вылежать часок- другой под сушилкой в коридоре. Добрый десяток электрических ламп жарко горели под выгнутым мостиком, перекинутым поперёк кровати на уровне живота. Гипс высыхал, отставал от тела, небольно и приятно покалывали тоненькие иголки.

Чуть наискось, совсем рядом с тем местом, куда положили сушиться Севку, был вход в изолятор. И, задрав голову, Ганшин увидел сквозь приоткрытую дверь Толяба. Он даже потянулся на кровати, чтобы лучше его разглядеть.

Толяб лежал на спине неподвижно, упершись в потолок глазами, безразличный ко всему, с пылающими щеками. Он то ли бодрствовал, то ли спал и не сразу обернулся, когда Ганшин его оклинул.

— Поставили? — спросил Толяб.

Ганшин кивнул.

— А я ногу переходил… Свищи открылись. Наверное, долго теперь не поставят… А то бы я тебе одну тайну показал. За домом спрятано. У забора… — трудно, с остановками сказал Толяб.

— Я тоже секрет знаю, — похвалился Ганшин.

— Тайна важнее, чем секрет, — сказал Толяб после некоторого молчания.

— Ну да! Секрет важнее. Спорим?

Но Толяб спорить не стал, отвернулся к стене.

«Сказать, что я про него слышал, или не говорить? — пронеслось в голове у Ганшина. — Нет, не надо, ещё завопит… И вообще жалко… А может, сказать?»

Он посомневался немного, но желание удивить Толяба, первым объявить новость, подслушанную у взрослых, победило.

— Толик, а у тебя что, миллиардный туберкулёз? — спросил Ганшин.

— Иди на фиг… С чего ты взял? Просто обострение.

Не скажи Толяб с таким раздражением, так злобно, и Ганшин, наверное, ничего бы не добавил. Но зачем он огрызается?

— А я разговор в гипсовальной слышал, хочешь скажу? — бухнул Севка. — Тебе не хотят гной откачивать, и вообще… боятся, что менингит будет.

— Врёшь! — выкрикнул Толяб. — Ещё чего — менингит… На-кася выкуси!

Лицо его исказилось резкой гримасой, и он сложил неловкую маленькую фигу.

Севка спорить не стал — пусть как хочет. Но какой-то поганый осадок остался от этого разговора. Вернувшись к вечеру в палату, он всё вспоминал Толяба, его обиженное лицо, его слова. Всё же напрасно он ему про менингит ляпнул. А если это правда? Да нет, наверное, ерунда: Толяб поправится. Ганшин к тому времени совсем ходить научится, и они вместе поскачут за дом, к забору, смотреть Толикову тайну.

Раздумывая об этом, Севка вынул из мешка над кроватью свой старый маленький подшипник, долго тёр его клочком наждака, крутил, с усилием проворачивая колёсико и, когда шарик засверкал и стал послушно жужжать, подозвал Марулю и просил снести в изолятор.

Ганшин заранее воображал, как обрадуется Толяб его подарку, что по этому случаю скажет, и нетерпеливо ждал Марулю — расспросить.

— Отдала, — кивнула Маруля. — Да он и глаз не поднял.

Вот те нa: подарил и благодарности не услышал. Вроде напрасно старался. Ну да пускай. У ходячего своих забот много, что ему про других думать?

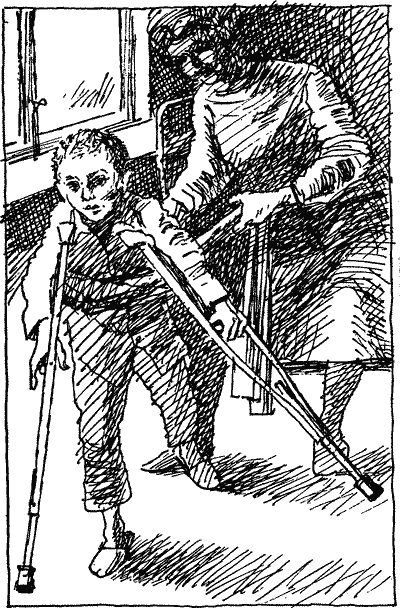

Прошло три-четыре дня. Ганшин уже уверенно прыгал по палате и даже совершил в сопровождении няни путешествие на костылях по коридору: мимо печки, титана с прохудившимся, капавшим в эмалированный таз краном, мимо палаты девчонок и выхода на улицу. Дверь в изолятор была плотно прикрыта.

Все желания Ганшина в последнее время сошлись на одном: скорей бы приехали забирать его домой. Мария Яковлевна говорила, что давно отправила письмо родителям с вызовом, но ответа не было, и Ганшин беспокоился. В мёртвый час и вечером после отбоя он только и думал о приезде мамы: утром приедет? Или вечером? И кто первый ему скажет об этом?

А вдруг письмо потерялось, и мама не знает ничего? Или того хуже, как у Желтухи… «Не будешь слушаться, будешь плохо себя вести, с тобой, как с Желтухиным, случится», — пугали сёстры. Генку Желтухина уже выписывали, когда от него отказались. Ну, Желтуха, правду сказать, какой-то полоумный, орёт громко, всех задирает. Да ещё, говорят, родители у него поссорились. К тому же война, вот и не захотели его домой брать. Он с полгода при санатории болтался, пока его в интернат не сдали. А если и с Севкой так? Нет, за ним-то приедут, непременно приедут… Вот только почему нет письма?

Ганшину уж надоело отвечать на участливые вопросы взрослых — когда, мол, домой? Зачем они так спрашивают? И мгновениями где-то вверху живота пробегала ледяная судорога ужаса: а если он навсегда останется здесь?

Всё же время не идёт зря. Каждый день по две минуты, потом по пять прибавляют: скоро полчаса ходить. И хоть письма нет как нет, но ведь совсем не то, что у Толяба. Бывает же невезуха! Всё ещё в изоляторе и, говорят, плох, третий день под сорок!

Ночью Ганшин смутно, сквозь сон, услышал долетавший из глуби коридора его тонкий, пронзительный крик: «Ня-а-ня-а!»

«Спать не даёт», — подумал он с досадой и повернулся на другой бок. Но заснуть не мог.

С вечера ходила за холмами и никак не могла разразиться гроза. Ветер гнул кусты акации, шумел в вершине большого дерева за окном. Ослепительные белые всполохи озаряли небо, но грома не было — видно, тучу сносило к посёлку. Дождь начал было стучать, но скоро прекратился. Ганшин стал задрёмывать.

Внезапный шум заставил его вздрогнуть. Он вскинул голову над подушкой. Что-то ударило, будто взорвалось неподалёку. Посыпались, звеня, осколки стекла, потом всё смолкло.

«Наверное, ветер распахнул раму, окно шарахнул в коридоре», — решил Севка и, укрывшись с головой, стал наконец засыпать.

Глава девятнадцатая

ТОЛЯБ, ПРОЩАЙ!

о это был не ветер.

о это был не ветер.

Третьи сутки Толик чувствовал нестерпимую боль в затылке. Шея одеревенела, голова налилась чугунной тяжестью, и хотелось запрокинуть её назад. У него отобрали даже тощую волосяную подушечку, и он лежал подбородком вверх, выставив вперёд маленький кадык и часто дыша. Ноги сами собой согнулись в коленях, образовав холмик над одеялом.

Есть он не мог, его тошнило, и дежурная няня приносила на его крик зелёный тазик. Он делал конвульсивные движения языком и глоткой, но дно тазика было сухо: шла одна горькая, отвратительная слюна.

К вечеру боль в голове немного утихла. Он подозвал сестру и стал просить отсосать гной из натечника. Он помнил, прежде это приносило ему облегчение, и не понимал, почему теперь об этом