камере. Юнец лет двадцати пяти, тёмные волосы прилизаны, зубы сверкают.

— Мы вернулись в нашу квартирку. Но без ЭТОГО не могли, понимаете. ЭТО оказалось больше, чем жизнь. — Юрий чувствовал стыд, словно бы об интимном говорил перед зрителями. Словно об их с Дмитревной любви. Но это же и была любовь… часть любви, разве нет? Чёрт, как всё глупо, когда со слуха, как ненужно…

Он вспоминал, Дмитревна дополняла.

Их взяли опять, хотя теперь они стали куда осторожней — не зашторивали окна при солнечном свете, творили только ночью, стараясь, чтоб без шума, без грохота. Но всё равно кто-то вычислил и донёс — из соседей, наверное. А может, слежка была.

Долгие годы лагерей. Потом ссылка, и уже в ссылке — встреча. Ольга плакала, неумело скрывала отчуждённость: изменился, не узнать. Не скоро свыклась. (Об этом, понятно, Юрий камере не сказал, лишь о слезах радости после разлуки… о тяжкой работе и нищете, о возвращении в столицу много лет спустя.)

— Замечательно, не правда ли? Я под впечатлением. — Ведущий теперь улыбался по-иному: краешки губ едва приподняты. Фразы катятся отполированно, гладко.

Краткая пауза, точно обдумывал, не сказать ли: «Ваши аплодисменты», но понял, что лишнее. — История, которую мы услышали, уникальна. Я бы назвал это геройством — творчество и любовь бросили вызов системе. А сейчас — не согласитесь ли продемонстрировать что-нибудь в вашем стиле и ключе? Вдвоём, как бывало.

Вазы с цветами на столе — пионы, гладиолусы. Разноцветная фольга, нарезанная квадратиками и треугольничками.

Юрий Никитич переглянулся с Дмитревной. Да, об этом шла у них речь с ведущим — до прямого эфира. Но…

Пустота, усталость, стыд. И ничего кроме. Он мог бы (сомнений нет) поднять мыслью и бумагу, и цветы, он не единожды пробовал — но соткется ли чудо-узор из мысленной пустоты?

— Я не уверен, что у нас получится, — выговорил, будто выдавил. — Мы не готовы сегодня. — И виновато пожал плечами. Дмитревна медленно кивнула.

— Что ж, — не растерялся ведущий. — Жаль, конечно; но, полагаю, тренировки возобновятся, и в следующий раз мы увидим это чудо старого стиля. Вы ведь ещё появитесь у нас? Не правда ли?

— Если получится, — ответил Никитич уклончиво. Возвращались они не спеша, вдоль центральной улицы. Пестрели зазывные вывески салонов и магазинов, красовались на перекрёстках исполинские экраны телевизоров.

«Бюро услуг. Дизайн высшего качества, телекинез на дому!»

«Рисование кинезом! Всё индивидуально, только для вас! Динамичные портреты и пейзажи из эксклюзивных материалов».

«Художественная телекинетическая академия».

«Секс-услуги кинезом, дистанционно. Цены минимальные».

«Лечение телекинезом, снятие порчи, кодирование».

Никитич указывал на вывески подслеповатой Дмит-ревне, читал вслух — та дивилась:

— Ну и жизнь пошла! А помнишь, бывало… Нет, — вздыхала тяжко, — по-другому мы жили, иначе.

— А может, сходим в Театр телекинеза? А, старуха? — И чего я там не видела? Скукота одна, я уверена… Ишь, наворотили от большого ума здание.

Здание театра, супермодерновой постройки, и впрямь выглядело несообразно.

Это зависть, вдруг осознал Юрий Никитич. Мы завидуем, просто-напросто… И с осознанием пришла тоска.

Занавески на окнах… цветы, пляшущие в полутьме… шёпот, счастье, зарыться лицом в мягкие волосы… было или приснилось? И будет ли когда снова, хоть за гробом, но будет или нет?

Приблизились ко двору с улицы — смех, увлечённый галдёж детских голосов. Воздушные шары летают вверх-вниз, свиваются верёвочками… хлоп! — это столкнулись два шара, лопнули. Вперемешку с шарами — игрушки-зверюшки, большие, мягкие. Разноцветная мешанина, дикий калейдоскоп. Вон высунулась из окна одна мама, другая — кричат взволнованно. «Говорила я тебе, большие игрушки во двор не выноси! Грязь на дороге!» Ноль внимания в ответ.

— Что, Дмитревна, отлетали мы своё?

— Да, Никитич. Другие летают. — Она улыбалась.

Огромный щенок, лопоухий, красно-зелёный, кувыркался среди игрушек. Взмыл длинным прыжком в небо, затряс ушами, оглянулся и стремительно понёсся по диагонали вниз, чуть-чуть не прямиком к Юрию и Дмитревне. У самой земли вырулил, сделал крутой вираж. Большеголовый, лохматый, почти как живой — только глазки стеклянные и цвет шерсти не тот — подлетел к Никитичу, ткнулся мордочкой в нос, будто лизнул: шальное, на миг возвращённое детство.

И умчался прочь, к ребятне, навстречу зовущему хозяину.

№ 9

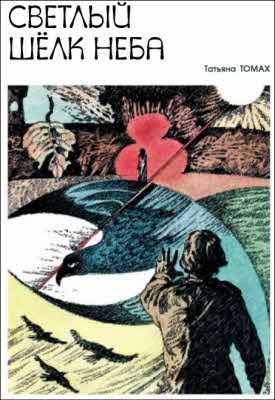

Татьяна Томах

СВЕТЛЫЙ ШЁЛК НЕБА

Светлый шёлк неба у каждого получался своего, особенного оттенка. У серьёзного Зима — бирюзовый, прохладный; у его соседа — густо-синий, как в июньский полдень.

Томео, пряча улыбку в густую бороду, ещё раз обошёл учеников. Семь голов, старательно склонённых над работой; семь льняных платков, распятых на тугих деревянных кольцах. Семь небес, рождающихся под проворными пальцами. У каждого — своё.

— После того, — негромко сказал Томео, опираясь кулаками о каменный подоконник и разглядывая настоящее небо. Высокое, лазоревое, безоблачное. — После того, как вы научились видеть цвет, следует потренироваться в создании формы. Ученик Зим, о чём надлежит помнить, прежде чем положить первый стежок?

— Прежде чем соединить нитью начало и конец первого стёжка, необходимо проложить мысленно не только этот стежок, но и последующие.

— Почему, ученик Зим?

— Потому что нельзя вышить поверх того, что уже вышито.

— Хорошо, ученик Зим, — Томео задумчиво смотрел в круглые глаза Зима. Запомнил. Но понял ли то, что запомнил? — Ученик Аль! — Нельзя дать повод думать, что мастер Томео выделяет своего сына из прочих и проявляет снисхождение.

— Ученик Аль, на занятиях надлежит смотреть не в окно, а на свою работу или на учителя. Что есть игла вышивальщика, Аль?

Тёмные глаза Аля, обратившиеся к отцу, вспыхнули беспокойно и горячо. В такие смотреть, будто угли в ладони держать — и красота мерцающая, колдовская, и жжётся — до боли, до кровавых волдырей.