Шамиль Зиганшинович Ракипов

Откуда ты, Жан?

Часть первая

Тучи сгущаются

Ирина Лукинична, придерживая иголку с ниткой губами, отложила шитьё и, чтобы дать отдохнуть глазам, пальцами потёрла веки. До сих пор это помогало, а сейчас нет: всё как в тумане. Оставшись вдовой с двумя детьми, когда ей пошёл всего лишь двадцать четвёртый год, она выплакала с той поры столько слёз, что собери их — будет море. Поэтому и видит теперь плохо. «Как бы ещё не ослепнуть», — забеспокоилась она и выглянула в окно: там, закрывая полнеба, нависли над городом чёрные тучи.

— Вон откуда сумерки, — прошептала Ирина Лукинична и, вспомнив, что не одна в комнате, набожно перекрестилась.

Дремавшая у печки на стуле тётка Глафира похлопала сонными веками без ресниц, нащупала рукой свои очки в подоле и, пошевелив сморщенными губами, прочла молитву. Затем, не желая присоединяться к житейской суете, обхватила цепкими узловатыми пальцами такую же узловатую можжевёловую палку и снова засопела покрасневшим носом.

Тётка Глафира частенько заглядывает к Ирине Лукиничне. Придёт и, если в доме есть чужой человек, смирно сидит в углу на скамейке, опершись о палку. В разговор почти не вмешивается, лишь изредка, вставляя слово, будто напоминает о себе: ведь и я, мол, ещё существую на свете. Когда же застаёт Ирину Лукиничну одну, говорит без умолку — наставляет её, учит вере истинной и призывает не поддаваться проделкам дьявола. Но сегодня, видать, она устала — где-то уже набегалась…

Ирина Лукинична поднялась и, растирая обеими руками поясницу, подошла к небольшому окну. Поправила выпавшие из-под чёрного платка волосы, побелённые ранней сединой, затем принялась ощупывать пальцами кое-где уже треснувшие стёкла, заклеенные полосками бумаги: надёжно ли держатся. Но вдруг, увидев своё лицо в зеркале, стоявшем на подоконнике, задумалась. До чего же она похудела — сама себя не узнаёт. Синие глаза, напоминавшие узор выцветшего ситцевого платья, совсем потухли, а мелкие морщины, лёгшие у глаз и губ, стали глубокими. Не зря это, не зря. И сейчас ещё в памяти всё пережитое. Сколько горя принёс ей тот страшный 1914 год…

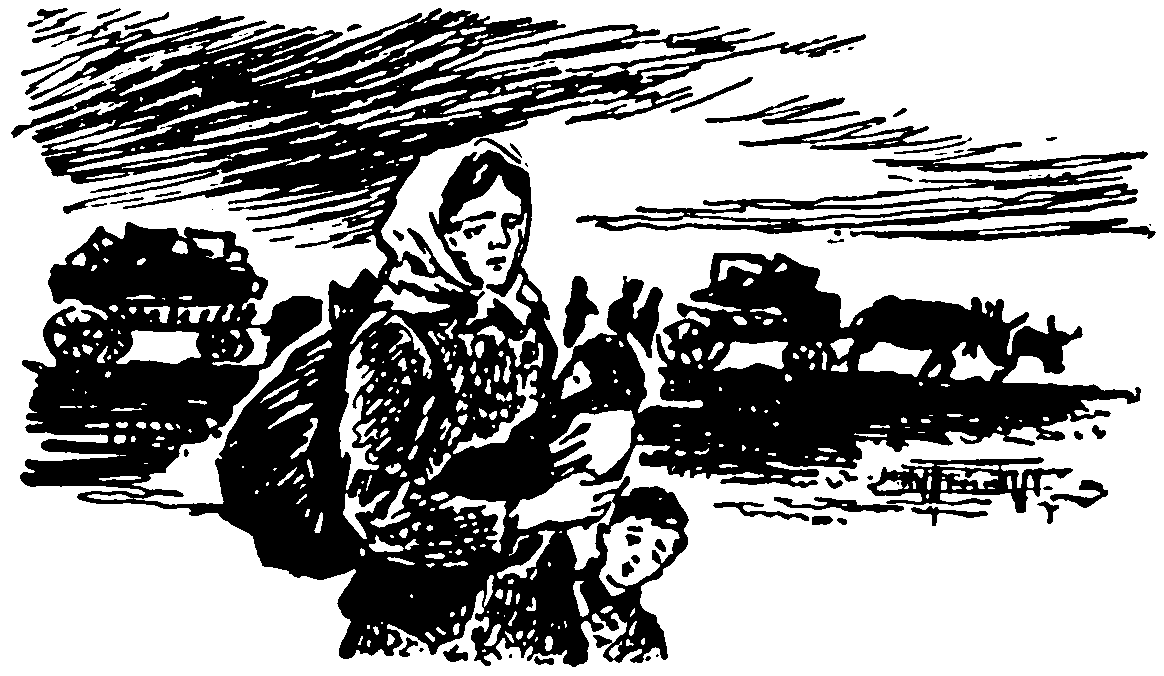

Сжигая всё живое огнём и отравляя газами, пришла война. Безжалостные, в железных касках с медными гребешками, шли на восток германские солдаты. Минская губерния, считавшаяся в то время якобы землёй польских панов, стонала под солдатскими сапогами. Люди, поняв, что нужно схорониться под крыло России, покидали свои насиженные места и пробирались в районы, куда ещё не докатилось бедствие войны — главным образом к Волге. Семья Кабушкиных тоже влилась в нескончаемый поток беженцев. «Что бы ни довелось пережить нам в дороге, — заверял хозяин, — а русский народ, перенёсший не меньше испытаний, примет нас, как своих родных». Дорога была для беженцев тяжёлой. Чего только не натерпелись. Пятнадцать лет прошло с тех пор, а всё как будто вчера случилось. Вспомнишь, сердце кровью обливается…

Измученные, с ввалившимися боками, волы еле-еле волокут повозку, гружённую разной рухлядью. Сёла вокруг и поля горят. Едкий дым пожарищ слезит глаза, враг стреляет по дороге из пушек, догоняет обозы на самоходных машинах. Когда разрывается снаряд, золы шарахаются в стороны, — желая спастись бегством, ломают оглобли, обрывают сбруи. А поражённые осколками, падают на землю и дёргаются в предсмертных судорогах. Умирают и люди. Мёртвые остаются на дороге, живые бегут на восток.

В начале второй недели фронт вроде бы остался позади. Беженцы немного передохнули, обрадовались. Но рановато. В ясном небе, как большие стрекозы, появились вражеские самолёты. Ветер вскоре донёс какой-то сладковатый удушливый запах. Муж Ирины Лукиничны, Константин Кабушкин, каждому, кто был в телеге, повязал рот и нос мокрой тряпкой. Беженцы, не спохватившиеся вовремя, затихли навечно, уткнув отяжелевшие головы в тряпьё на телегах.

На другое утро заболел в дороге и сам Константин. Подозвал Ирину и, тяжело вздохнув, сообщил ей глухим, отчуждённым голосом:

— Не было тебе счастья, Иринушка. Сиротами остаётесь…

Потом начал бредить. Когда же снова пришёл в себя, долго смотрел жене в глаза.

— Видно, смерть моя приснилась, Иринушка, — сказал он ещё тише. — Большая вода унесла меня. Мутная, грязная. Пытаюсь выбраться на берег — сил нет. Попал в омут. А на дне какое-то чудище скалит зубы. Изо рта вылетает огонь. Опалило меня пламенем, свело руки-ноги в судороге. И я проснулся…

— Не беспокойся, Костя, присниться может всякая небылица, — пыталась утешить его Ирина Лукинична.

— Вовсе нет, — возражал Константин, задыхаясь. — Чувствую — настал мой час… Когда повернули к Могилёву, мне пить захотелось. К чайнику не прикоснулся, не тронул детскую долю. Выпил из придорожного ручья. В этом всё дело… Теперь руки-ноги сводит, будто жилы тянут клещами, тело горит… Вода… Понимаешь, вода… Прощай…

Похоронила его на кладбище у Могилёва. Земля была сырой. То ли могилу Ирина Лукинична смочила слезами, то ли дождь покрапал — она уж не помнит. Но что хорошо запомнила: чёрные тучи над головой. Такие же, как сегодня. Прижимая трёхмесячного Ваню к груди, она взяла за руку только что вставшего на ноги Колю и покинула кладбище. Покачиваясь, шла куда глаза глядят.

Дорогой встретился возвращающийся домой раненый солдат Сафиулла. Узнав, что Лукинична всё потеряла в дороге и похоронила мужа, он помог ей сесть в поезд, поделился пищей.

— Не стесняйтесь, ешьте, — приговаривал Сафиулла, вытаскивая из мешка хлеб и сахар.

Ехали они в старом вагоне, сквозь щели свистел ветер. Сафиулла посоветовал остановиться в Казани, Лукинична согласилась. В городе, который не был ей знаком, нашлись и угол, и работа. После революции дали квартиру. И потом не бросили, помогли. Только вот к вере придирались.

Рядом стоит церковь. Звонко били её колокола…

— И зачем их смяли? — удивилась теперь вслух Лукинична.

— Кого? — не поняла вдруг очнувшаяся Глафира.

— Колокола. Церковь-то пустая.

Тётка Глафира тяжело вздохнула:

— Не пройдёт это им даром, что закрыли. Добром не кончится…

Чудной человек эта Глафира: иногда у неё над ухом хоть в барабаны бей — не проснётся, а тут услышала… Спит, чуть прикрыв глаза, будто кошка сторожит мышей…

Ирина Лукинична оглядела потемневшую от непогоды комнату. Тучи заволокли всё небо. Включить бы свет, но зажигать его рано. Правда, платит она с лампочки. Можно жечь и днём и ночью. Только Ирина Лукинична этого не делает: из капли, говорят, собирается озеро. Может, поэтому и трамваи в городе ходят медленно.

А Николая всё нет и нет. Проголодался, наверное, устал. И так он слабенький. В институте работает кочегаром— легко ли. Сегодня должен бы отдыхать, да вот решил съездить в Устье, проверить плоты. Если о топливе сейчас не позаботишься, не напасёшься тепла сырыми дровами.

Да, темновато. Шить нельзя, иглы не видно. А так, без дела сидеть — не привыкла. Может, свечку зажечь перед иконой?

Ирина Лукинична достала тряпку из печной отдушины, развернула её и взяла коробку спичек. Поколебавшись немного, зажгла свечку. Пламя было маленькое, слабое. Нет, светлей в доме не стало.

— Господи, прости нас, грешных! — перекрестилась она и задула свечку.