Мейрик, живший в Викторианскую эпоху специалист по данному вопросу, решительно утверждает, что гранаты были впервые использованы в 1594 году. Возможно, при этом он цитирует более раннего автора, Гросе, но, как бы там ни было, легко убедиться, что гранатами пользовались за многие годы до этого. Быть может, в указанный срок в употребление вошло само слово «граната», а происхождение этого названия, как и во многих других случаях, является предметом дискуссий. Иные люди верят, что оно возникло на расположенном в Вест-Индии острове Гренада, другие – что слово пошло от плода гранатового дерева из-за его круглой формы. Любопытно отметить, что Рабле называет эти взрывающиеся предметы «мигренями» – сокращением от французского выражения «mille graines»[110], которое является диалектным названием граната и одновременно означает головную боль.

Гранаты периода английской Гражданской войны имели заправочное отверстие, затыкавшееся деревянной пробкой, которая имела сбоку прорезь для куска запального фитиля. Такой способ детонации заряда был ненадежен, поскольку позволял гранате взорваться слишком рано или слишком поздно, но это неудобство удалось преодолеть с помощью остроумного «ударного» взрывателя, который состоял из деревянной пробки с несколькими маленькими отверстиями. В одну из этих дырок вставлялся фитиль с пулей, привязанной к его концу, находившемуся внутри шара. В остальные дыры вставляли веточки, которые после броска гранаты служили ей в полете своего рода стабилизаторами. Таким образом фитиль всегда оставался обращенным назад, но в момент попадания гранаты в цель или удара о землю пуля по инерции продолжала двигаться и втягивала внутрь корпуса горящий конец фитиля, который сразу же поджигал заряд. Документально подтверждено, что использование «круглоголовыми» гранат при осаде Колчестера сильно беспокоило солдат лорда Лукаса.

Граната считалась оружием, предназначенным для использования в особых ситуациях, как то: во время осад или при штурме траншей или укреплений. Такое положение было временным, и уже в 1667 году во французской армии к каждой пехотной роте прикрепили на постоянной основе по четыре человека, которых следовало обучать метанию гранат. Через несколько лет Англия и Шотландия последовали примеру Франции и даже создали части конных гренадер – «королевские серые шотландцы» обязаны своими необычными головными уборами этому оружию.

В 1678 Джон Ивлин[111] посетил армию, стоявшую лагерем на пустоши Ханслоу, и видел там нововведение: «…новый род солдат, прозываемых гренадерами, кои искусны в швырянии ручных гранат, которых у каждого есть полная сумка. Шапки у них меховые с медным верхом, ровно как у янычар, отчего вид имеют весьма свирепый, а у иных еще длинные колпаки висят сзади».

В октябре 1684 года в приказе по полку Колдстримской гвардии упомянуты 106 разрывных гранат с шестью запалами для каждой. Неясно, предназначались ли добавочные запалы для тренировок или же шли на замену имевших дефекты. Осада Атлона в 1691 году ознаменована действиями 1500 гренадеров, по грудь в воде форсировавших реку Шеннон, несмотря ни на что с гранатами атаковавших город и овладевших им всего за один час, истребив при этом тысячу ирландцев.

Через год Филипп Деллоу, один из создателей зеленого стекла, получил патент на метод производства стеклянных гранатных корпусов. Как правило, в XVII веке граната представляла собой пустотелую чугунную сферу с пороховой запальной трубкой, весившую 21/2 фунта. Две гранаты того времени, сохранившиеся в лондонском Тауэре, имеют 23/4 дюйма в диаметре.

Военный словарь 1702 года упоминает, что, кроме того, гранаты создавались из картона, дерева или олова, и указывает на новое применение этого оружия – они должны были испускать яркий свет для обнаружения неприятеля во время ночных действий. На протяжении XVIII столетия термин «гренадеры» продолжал существовать в названиях воинских частей, которые являлись важной частью организации пехоты, однако использование самих гранат практически прекратилось.

Ко времени Наполеона I упоминания о гранатах можно найти в основном в трудах по артиллерии. На тогдашней картине 1832 года изображен сержант Королевских инженерных войск, управляющийся с одной из этих хитрых штуковин. В артиллерийском справочнике 1839 года сказано, что в сухопутных войсках вес ручной гранаты составляет 1 фунт 13 унций и метнуть ее возможно на расстояние от 40 до 60 футов.

Во время Крымской кампании популярность гранат снова возросла, поскольку то было время позиционной войны, а с помощью такого оружия можно было прогонять окопавшегося противника из его укреплений. И русские, и французы при осаде Севастополя пользовались гранатами. Отсутствие приемлемых металлических корпусов заставило русских импровизировать, применяя начиненные порохом стеклянные бутылки с запалом, вставленным в горлышко. Современная импровизация (с заменой пороха на бензин) – «коктейль Молотова» – стала вторым рождением той же идеи.

Гражданская война в Америке предоставила гранате все шансы для демонстрации ее ужасающих возможностей. В 1884–1885 годах в Судане британцы применяли обыкновенные чугунные гранаты с порохом и фитилями. Конфликтом, в ходе которого это оружие получило наилучшие возможности для совершенствования, стала Русско-японская война. Ожесточенные бои у Порт-Артура привнесли в производство гранат элементы импровизации. Русские использовали для этой цели старые снарядные гильзы, обрезая их до 4 дюймов и заполняя динамитом или пироксилином. Японцы делали гранаты из стволов бамбука и даже из старых жестянок от мармелада, в которые входило до фунта пироксилина. Если фитиль оказывался чересчур длинным, солдаты противной стороны могли подобрать упавшую гранату и бросить ее назад, к «отправителю». Укороченный фитиль гарантировал более быстрое воспламенение заряда, но и больший риск для метальщика. Одним из решений этой проблемы стал ударный взрыватель, изготовленный из куска проволоки и винтовочного патрона.

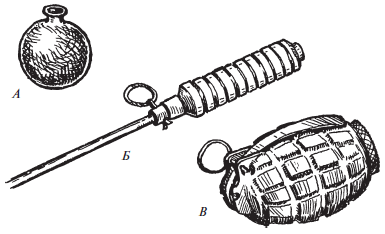

При этом вновь возникал вопрос о том, как заставить гранату лететь в заданном направлении и не вертеться в воздухе. В Мукденском сражении японцы применили гранату с деревянной ручкой, которая служила стабилизатором, и металлическим корпусом цилиндрической формы. В полете вслед за ней тянулась направляющая лента. Граната конструкции Мартена Хейла была устроена иначе и имела в своем основании ударный механизм. Ее можно было снабдить специальным штоком, позволявшим стрелять ею из винтовки. Другой особенностью гранаты Мартена Хейла было наличие у нее стальной осколочной рубашки, которая при взрыве разлеталась на двадцать четыре сегмента.

Граната Аазена также имела деревянную рукоять, внутри которой помещалось предохранительное устройство. Оно состояло из шнура длиной около десяти ярдов, свободный конец которого в момент броска держал гранатометчик. Размотавшись до конца, шнур выдергивал чеку предохранителя, тем самым приготовляя гранату к взрыву при ударе. Немцы во время Первой мировой войны также использовали подобное устройство в своих гранатах с длинными рукоятями.

У британцев имелись ручные гранаты с рукоятями длиной до 16 дюймов и с хвостами из шелковой тесьмы длиной в ярд, которые обеспечивали им правильное положение в полете. Ударный детонатор представлял собой острие, втыкавшееся в капсюль с пикриновой кислотой.

Хотя немцы уже определились с типом своих стандартных ручных гранат, британцы к началу Первой мировой войны оказались в этом вопросе подготовлены не лучшим образом, имея на выбор примерно двадцать пять разных конструкций, прошедших испытания. Для начала выяснилось, что длину рукоятей необходимо уменьшить, поскольку их невозможно было использовать в узких траншеях. Они были урезаны до 81/2 дюйма для метания руками, но гранаты Хейла для стрельбы из винтовок сохранили 10-дюймовый шток. Дальность их действия достигала 200 ярдов. Наиболее известной конструкцией стала ручная граната Миллса. Ее овальный, с надрезами корпус не имел рукояти. Взрыватель снабжался чекой и добавочным предохранительным рычагом. Выдергивание чеки не приводило к срабатыванию взрывателя до тех пор, пока рычаг был прижат к корпусу. После броска рычаг отскакивал, запуская механизм детонатора. В качестве заряда применялся аммонал, аматол или алюматол; после взрыва осколки чугунного корпуса разлетались на широком пространстве.

Гранаты производились для различных целей – например, начиненные белым фосфором создавали облако плотного дыма и использовались для обеспечения скрытности военных действий. Существовали также противотанковые гранаты, но в основном это оружие применялось против живой силы.

Помимо использования для метания гранат усилий человека, создавались и предназначенные для этой