организационной сфере, коллеги Корнелиса Кулеманса считают его первым параллельным ботаником. Жак Дулье в своей заключительной речи на Антверпенской Конференции заметил, что, если бы не было экстраординарной интуиции бельгийского биолога, который по единственному растению сделал заключение о существовании целого нового растительного царства, параллельная ботаника всё ещё оставалась бы неоткрытой.

Идея относительно разделения растений новой ботаники на две группы была формально предложена на конференции самим Кулемансом, и была принята единодушно шестьюдесятью восемью делегатами после чуть больше, чем часа обсуждения. Но когда дело дошло до наименования этих двух групп, положение вещей стало совсем иным: дебаты продолжались почти два дня, а живые и иногда раскольнические речи служили цели лучшего определения различий между этими двумя группами, которые в начальном состоянии эйфории конференции действительно не были очерчены с достаточной ясностью. Названия, предложенные разными выступающими, фактически, не могли избежать описания характеристик растений, к которым они относились, и, таким образом, то, что должно было стать ясным в дискуссии по плану работы первого дня, закончилось тем, что приняло форму долгих дебатов по номенклатуре.

Первое предложение было сделано Шпиндером. Макс Шпиндер, учёный большой интуиции и неистощимой энергии, является профессором городской ботаники в университете Хеммюнгена. Ему принадлежит новая кафедра, основанная по его собственной инициативе для изучения растительной жизни в городской местности. Вполне возможно, что изучение городских растений, вынужденных выживать в наиболее несообразных экологических условиях, было причиной, которая заставила швейцарского ботаника взяться со всё возрастающим интересом за параллельную ботанику. Его лаборатория, вероятно, оборудованная лучше всех в Европе, обеспечила его идеальными условиями, чтобы выполнять фундаментальные исследования в новой науке. Это исследование было подробно документировано в его недавней книге

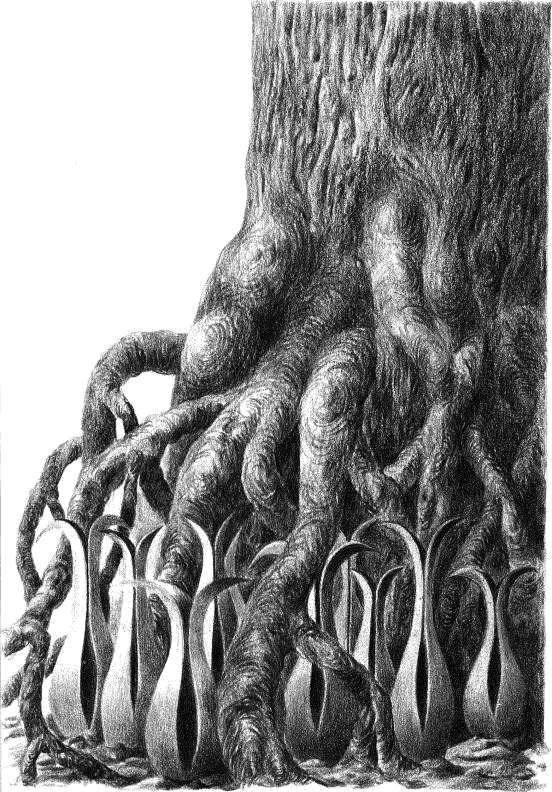

Табл. III Лесная пинцет-трава у основания дерева бен

В своём выступлении на конференции Шпиндер напомнил своим коллегам, что, несмотря на некоторую описательную функцию, название первой группы фактически могло быть совершенно произвольным, тогда как название второй группы должно, подобно названиям её растений, выражать подобное мечте качество, неопределённость, глубокую двусмысленность, характерную для них. В то же время, сказал он, было бы рискованно обременять таксономию столь молодой науки, как параллельная ботаника, номенклатурой, которую последующие открытия или эксперименты могли бы сделать смешной. «Но наперекор этой неразрешимой дилемме, — заключил он, — если мы должны избежать громоздких многословий, где любого слова или знака, даже самого абстрактного, действительно хватило бы, чтобы показать то, к чему мы обращаемся, нам абсолютно необходимо прийти к решению».

Рис. 2. Макс Шпиндер

Понимая, что его коллеги, конечно, предложили бы названия, которые содержат некоторый намек на наиболее существенные качества этих двух групп, сам он предложил для действительно существующих, материальных и видимых растений термин «параверофиты», тогда как для второй группы он предложил название «анверофиты».

Это и было то последнее предложение, которое вызвало дебаты, вскоре выродившиеся из научного и технического уровня до бесполезных лжефилософских измышлений о природе реального и нереального, когда семиотика, феноменология и даже этика были притянуты, чтобы поддержать многообразие мнений.

Одним из наиболее интересных и важных выступлений была речь Жака Дулье. К восхищению и изумлению делегатов, французский биолог процитировал по памяти четыре страницы Декарта, касающихся разделения вещей в мире на res cogitans и res extensa, и обратил внимание на то, как эти две группы, которые нужно назвать, представляют собой ясный и совершенный пример декартовских категорий. Он закончил речь, предложив названия «экстендофиты» и «когитандофиты».

Мы не можем привести здесь полностью все предложения, меняющиеся, как это было, от увековечивающих имена «Шпинденсий» и «Кулеманенсий» к неуклюже намекающим «парабиогенам» и «имагогенам», и от «гелиофитов» и «селенофитов» до «онейрофитов» и «диоденофитов».

В конце второго дня этих абсурдных дебатов Эццио Антинелли из Центра Прикладной Науки в Ломбардо обратил внимание делегатов на статью, которую он написал для

Австралийский ботаник Джонатан Хэмстон был тем, кто напомнил своим коллегам о предупреждении Шпиндера, и тем самым вернул их к здравому смыслу. Он умолял участников конференции избегать вызывающих воспоминания или описательных названий, или названий со слишком специфичным содержанием, и оставить юную науку с достаточным простором в вопросе терминологии. Он предложил называть две группы растений «альфа» и «бета» в качестве временного решения. Это было встречено и выступающими, и делегатами с видимым облегчением, и на волне, инициированной Дулье и поддержанной Антинелли, это было принято единогласно.

Происхождение

Самые современные теории в области палеоботаники прослеживают происхождение двух ботаник до водных проторастений, предхлорофилльных водорослей Эмбрийской эры, к [изучению] которой у нас, к сожалению, имеется очень немного ключей, да и те практически неразборчивы. Однако у нас есть ископаемые остатки от следующей фазы растительной жизни, когда морская водоросль первой погрузила корни в terra firma, став, таким образом, первоосновой всей растительности на суше. Эти ископаемые остатки были недавно обнаружены в долине Тьефенау и окружающих её горах группой немецких палеонтологов во главе с Йоханном Флекхаусом. Это материальное свидетельство появилось, чтобы раз и навсегда подтвердить тезис, который выдвинул палеонтолог Гюстав Моргентцен из Паленского Университета в 1942 году на Европейской Конференции по истории ботаники в Сморске. Это были дни, когда нацистская армия стояла у ворот Сталинграда, и драматическим событиям войны было суждено затмить научную важность той речи, которая, стоит добавить, была встречена многими делегатами с явным скептицизмом.

Однако недавнее открытие ископаемых из Тьефенау, кажется, устраняет все сомнения в отношении достоверности гипотезы, выдвинутой знаменитым норвежским учёным. Через двадцать лет после того исторического случая они приняты научным сообществом как