больше, чем пробным наброском. В научном приложении, изданном «Сморской газетой» по случаю той памятной конференции, Моргентцен написал краткий популярный отчёт о своей теории, которая теперь известна как теория больших ветров Моргентцена. Он считал, что происхождение растительной жизни на суше должно быть отнесено ко второй половине Эмбрийской эры, когда по причинам, всё ещё неизвестным нам, атмосфера была сильно нарушена обширными ураганами, которые кружились над земным шаром в течение тысяч лет. Континенты были тогда огромными голыми островами, не имеющими ни малейшего признака жизни, а в это время в океанах уже развились многоклеточные организмы, способные самостоятельно передвигаться. На различных глубинах существовали обширные области плавающих водорослей. Эти растения были первыми, кто использовал солнечную энергию непосредственно через действие особого вещества, хлорофилла, и с его помощью преобразовывал воду и двуокись углерода в сахара и крахмалы, необходимые для их жизненных процессов.

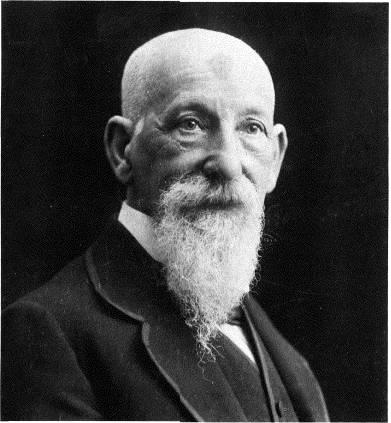

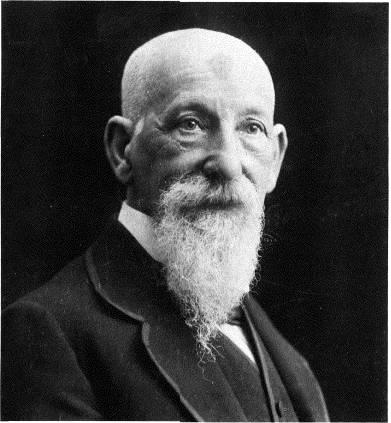

Рис. 3. Гюстав Моргентцен

Существовало четыре типа этих водорослей, три окрашенных и один бесцветный. Цветные типы, изменяющиеся структурно, чтобы приспособится к увеличивающейся солёности океанов, дожили до наших времен. Лучше всего известны зелёные водоросли. Их цвет происходит из хлорофилла, который у красных и бурых водорослей замаскирован пигментами других цветов: фикоэритрином и фикоксантином. Но наиболее обычной водорослью на протяжении Талоцена и Эмбрийской эры (табл. IV) была Lepelara, которая считается вымершей на протяжении, по крайней мере, 100 миллионов лет и которая должна рассматриваться как истинный прародитель всей растительной жизни на суше. Lepelara была одноклеточной водорослью, по форме похожей на ложку (название происходит от датского слова «lepel», обозначающего ложку), которая из-за её меньшей тяжести плавала ближе к поверхности воды, чем другие водоросли. Она также получала питание путём фотосинтеза, но с помощью бесцветного и самостоятельно синтезируемого хлорофиллоподобного вещества, называемого атрофилл. Он присутствовал как в ядре, которое находилось в середине округлённой и слегка вздутой части клетки, так и в рудиментарном канале, который протягивался вниз по «хвосту» или «ручке» клетки. Lepelara была самой древней из водорослей, и, как многие организмы, жившие тогда в морях, она была полностью прозрачной. Поскольку она была невидима, крайности борьбы за выживание и даже «самовыраженность» не требовали, чтобы она имела какой-то определённый размер. Были [разновидности] Lepelara, такие же большие, как дубы, а другие такие же маленькие, как лист папоротника «венерин волос». Миллионы этих водорослей свободно плавали близ неподвижной поверхности вод.

Но этот первобытный рай, раскинувшийся подобно необъятных размеров вышивке, украшенной блёстками, под монотонной чередой смены солнца и луны, однажды был затронут внезапным сотрясением. Бриз неизвестного происхождения смёл его, как крыло чайки. Отдельные порывы ветра начали подёргивать рябью поверхность воды, а затем сминать её в волны. Разрозненные шторма и водные потоки оторвали водоросли от воды, швыряя их назад в хаотическом безумии одни на другие. В конечном счёте, множество сильных ураганов столкнулось, вероятно, в области, где теперь находится Саргассово море — и это событие дало начало вращательному движению, которому было суждено в течение тысяч лет стегать моря и всё, что плавает в них, с безумной и неистощимой яростью. Кружащиеся в брызгах разлетевшихся на капли волн, Lepelara были разбросаны по всему миру, захваченные бесконечным циклоном, чтобы упасть обратно в бушующие моря, распасться в воздухе или упасть, в одиночку или группой, на бесплодную почву континентов и больших островов. И вот однажды ярость ураганов утихла, и покой возвратился на землю. Миллионы Lepelara всех размеров, набившиеся в расселины, среди скалистых утёсов, между валунами и в каждой небольшой трещине или складке на поверхности земли, начали медленно умирать, всё ещё влажные от брызг.

Табл. IV Водоросль Lepelara

«Но смотрите, — пишет Моргентцен, — как одна Lepelara, „управляемый случай“ из выражения Тейяра де Шардена, после внезапного мутационного взрыва необъяснимой природы начинает дышать, всасывать, поглощать кислород, водород и минералы из влажной земли, которая частично прикрывает её. Инертная форма начинает медленно разбухать, становиться, быть. Оттенок цвета наполняет её, вначале весьма бледный, затем всё более интенсивный, сгущающийся до странной непрозрачности. Прозрачная водоросль теперь живая и зелёная, готовая принять знак судьбы, жест, который прикажет ей подняться и расти на сухой почве, самому первому растению на всей земле». (Табл. V)

Теория больших ветров не без иронии подверглась критике со стороны некоторых ведущих палеонтологов и биологов того времени. Их сомнения были, возможно, обострены из-за чрезмерного упрощения идей Моргентцена, и лирического тона статьи, который в то время считался признаком дурного вкуса на научной конференции. Но более молодые делегаты приветствовали её как откровение. Среди наиболее восторженных сторонников норвежского учёного был Шпиндер, который посетил курсы Моргентцена в Палене, и которому тогда было лишь тридцать лет. Основываясь на идеях своего учителя, он развил его теорию постоянства формы, в которой попытался показать, что все ныне живущие растения являются в некотором роде производными от основной формы Lepelara. Согласно этой теории, точные аналогии [их] очертаний с таковыми у первоначальной формы, Urform, представляли подтверждение тому, что существовала лишь единственная морфологическая схема, в пределах которой вся земная флора свидетельствует о её эволюционной связи с Lepelara. В поддержку этого Шпиндер написал книгу, включающую и сравнивающую 128 разновидностей растений, которую он иллюстрировал с дотошным реализмом серией рисунков такой красоты, что они одни были бы достаточным обоснованием для книги. Теория была смелой и оригинальной, но, несмотря на вполне достаточную документированность, которую он ей обеспечил, не была убедительной и была встречена не с большим успехом, чем работа, которая вдохновила на её создание. Шпиндер сам недавно отказался от неё как от слишком вольно написанной и как от простого «каприза юности». Но два года назад швейцарский учёный опубликовал подробное исследование находок из Тьефенау, увенчав её наиболее скрупулёзной реконструкцией водоросли Lepelara, теперь признанной как истинный предок всей растительной жизни.

(Табл. VI) Ископаемых из Тьефенау, которые были временно выставлены на обозрение в маленькой комнате в ратуше Хохштадта[11], всего семь. Шесть из них высотой приблизительно двадцать сантиметров, тогда как один образец, так называемая Lepelara Morgentsenii, крупнее, приблизительно семьдесят два сантиметра. Из шести меньших образцов только один несёт полный отпечаток водоросли, в то время как два, к сожалению, в таком плохом состоянии, что их форма может едва быть распознана. L. Morgentsenii расколота на три части, но отпечаток растения полон, за исключением одной незначительной части хвостового отдела (соответствующего ручке «ложки»). Это поистине великолепный экземпляр, примечательный ясностью своих очертаний и точностью своих деталей. Анализ именно этой окаменелости позволил Шпиндеру восстановить анатомию Lepelara в самых мельчайших подробностях. По данным биолога, «протоплазма» Lepelara, которая является её живым веществом, содержалась в довольно толстой и чрезвычайно упругой части её анатомии. Эта мембрана становилась намного тоньше к концу «хвоста», где плазмодесма с исключительно большим отверстием позволяла клетке поглощать кислород, водород и другие питательные элементы путём осмоса. Позже в своей истории Lepelara развила здесь свою первую зачаточную корневую систему.

В отличие от других водорослей, Lepelara имела значительное ядро, заполненное жидкостью, называемой кариолимфа, и здесь хроматиновые нити свиваются в клубок ядрышек; последние также сложены из спирально скрученных нитей, тесно сжатых вместе.