Было выдвинуто много гипотез, призванных объяснить загадку того, почему название пустынной деревни Тихир Эль так близко напоминает название окаменелых растений, найденных под землёй в её окрестностях. Рожер Мосле обратился к этой теме сравнительно недавно, и опубликовал результаты своих исследований в

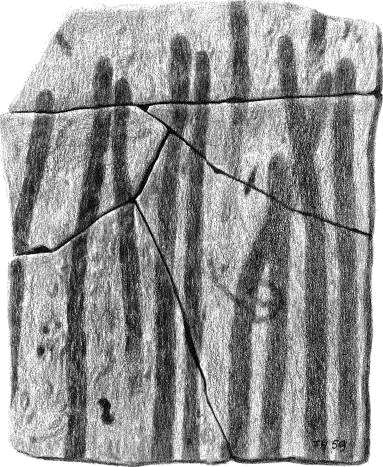

Рис. 6 Ископаемые тирилы из слоя Биньи

В каких-то других случаях мы видели, как у некоторых параллельных растений название предшествует физическому существованию растения самого по себе. Согласно Мосле, в случае с тирилом название существует

Доминико Фантеро, бывший ответственным за ряд раскопок в [той] области, высказал возражение, что тирил был известен во время Дария в местах недалеко от Тихир Эль, и потому, вне всяких сомнений, в окрестностях деревни во времена, когда она была основана, существовали поля тирилов. Но Мосле весьма справедливо отмечает, что тирил никогда не был найден перекрывающим его собственные более ранние отложения: «Для тирила было бы невообразимым компромиссом со временем заменить себя самого мёртвого». Он также указывает, что ни название Тихир Эль, ни его вариант Ти-Хирель не имеет никакого смысла на языках и диалектах большей частью кочевых народов, которые жили в различные времена в пустыне Хам-эль-Доур. Также, говорит Мосле, мы не можем ни на мгновение предположить, что название увековечивает память об историческом или божественном персонаже, поскольку во всех местных религиозных верованиях, более ранних, чем время Дария, «запрещено переносить имена царей или богов на обычные вещи земли».

В связи с этим Мосле обращает внимание на ономатокластический указ Актура[13], который запретил использование всех имён собственных людей или мест, за исключением тех, которые использует непосредственно император. Этот указ привёл к таким беспорядкам, что управление империей полностью развалилось. Мосле, между прочим, прибыл в Париж и тщательно опросил медиума мадам Хамид, которая заверила его, что название просто «вылетело у неё изо рта», что она не могла знать о существовании деревни, и что, помимо всего прочего, она никогда не слышала о пустыне Сараб Байнах.

Позже Мосле выяснил, что мадам Хамид даже не была персиянкой, а родилась в Арле, в Провансе, от отца-баска и матери-француженки. В своей юности она выступала на сцене, но с небольшим успехом. Мосле заметил, что на стене её комнаты висит портрет Сары Бернар, и потому он указал на почти невероятное сходство между именем великой актрисы и названием луристанской пустыни Сараб Байнах. В тех заметках он часто приводит это как типичный пример интуитивной кодификации.

В своей статье в

Слой Биньи — наиболее важное свидетельство, которое у нас есть в отношении параллельной жизни в доисторическую эпоху. Размер слоя отложений ещё не был точно оценён, но весьма возможно, имеет площадь три или четыре гектара. По странному совпадению, другие ископаемые тирилы показались на свет в разных частях света всего лишь через несколько месяцев после открытия в Тихир Эль. Несмотря на меньшую важность, чем слой Биньи, они, тем не менее, внесли вклад в наше знание о растении, в основном в отношении его очень широкого географического распространения и его выживания в исключительно разнородных геологических и климатических условиях. Очень полезная небольшая книга, изданная Американским Обществом любителей тирилов,

Хотя палеонтология предоставила ископаемые свидетельства происхождения растительности на земле и первых параллельных растений, наше знание постепенного или внезапного исчезновения отдельных растений всё ещё довольно отрывочно. Мы знаем, что эти две ботаники — ветви одного и того же исходного «древа», но когда и как произошёл раскол — это на данный момент предмет смутных гипотез, основанных на нескольких в чём-то таинственных открытиях.

28 ноября 1972 года, ровно через год после великой находки в Тихир Эль, Борис Черский и Иоханн фон Ванделунген из Фрайбургского Университета работали недалеко от долины Тьефенау, где они выкопали некоторые окаменелости, которые могли бы представлять стадию развития, непосредственно предшествующую таинственной мутации, посредством которой

Открытие одностебельного растения с клубневидным корнем и датировка его Эроценовой эрой в любом случае были бы исключительно интересной темой в научных новостях. Но что сделало открытие абсолютно сенсационным, так это тот факт, что тирилы имеют все особенности параллельных растений, хотя клубни должны быть со всей очевидностью отнесены к ведению обычной ботаники.

Исследования, впоследствии проведённые Шпиндером в области природы клеточной ткани, очертаний отдельных клеток, сохранившихся в виде очень тонкого слоя углерода, равно как анализ остатков волокон целлюлозы, не оставляют сомнений относительно нормального растительноподобия клубней. Но фрагменты тирилов абсолютно идентичны таковым из пустыни Хам-эль-Доур. Они вообще не показывают никаких признаков какого-либо органического характера, и, несмотря на отличное состояние отпечатка, они не оправдывают ожидания даже малейшего проявления, которое могло бы быть отнесено к нормальным жизненным функциям обычного растения. Они совершенно не имеют не только органов, но и любого типа клеточного строения. Их сущность, если можно использовать такой термин, должна была представлять собой неподвижный континуум, даже на субатомном уровне, нечувствительный к импульсам любой природы. Шпиндер не испытывал никаких колебаний, признавая эти две окаменелости палеонтологическим свидетельством момента, когда параллельная и нормальная ботаника пошли своими различными путями.

Однако есть много вопросов, оставшихся без ответа, а именно, какая внутренняя мутация или совокупность внешних факторов могла, возможно, стать причиной такой странной эволюционной аномалии, которой суждено было остаться будоражащей воображение загадкой в течение некоторого времени в будущем. Если мы теперь в состоянии анализировать материю и измерять время даже на самой ранней