— Правильно все, — сказал Петрович. — Выстоял наш лес много невзгод. Одолел и заморозки, и буреломы. Почему? Потому что держится так вот, как ты и говоришь. По-людски. Друг за дружку. Всем народом.

Надо опять мне рассказать…

…Надо, потому что я научил Петровича шпикачки по-чешски жарить. Меня папа научил, а папу — я не знаю кто.

Петрович рано утром съездил на мотоцикле в магазин — в село. Недалеко, километров, может, за двадцать. Привез сардельки и хотел их просто сварить на завтрак. А я горчицу в кухонном столике нашел. Сковородку тоже, масло.

— Добро не испортишь? — засомневался Петрович.

— Не-а, — сказал я.

Что, первый раз, что ли? Папе сколько раз делал — и получалось. Надо только сардельку с одной стороны надрезать крест-накрест, и надрезы погуще, пожирнее смазать горчицей, прямо нафаршировать.

Я фарширую, а Петрович смотрит. Приятно все же работать учителем, если ты делаешь что-то хорошее, а на тебя все смотрят и тоже хотят так.

Я повернул сардельку другой стороной и опять надрезал, и опять хорошенько горчицей внутри смазал.

— И сырую есть? — недоверчиво спросил Петрович.

А я быстренько сковородку — на сильный огонь, быстренько туда масла — как оно закипело! — и потом сардельки, начиненные горчицей.

На одном боку немножко, на другом… и каждая сарделина, как кактус или цветок, развернулась, зарумянилась, корочкой покрылась. У меня самого слюнки потекли, а уж у Петровича наверняка. Очень он ел с удовольствием и похваливал меня.

Мне стало грустно. Как там девятиэтажка наша с лифтом? Ребята, может, сейчас выбежали после своего завтрака Касьяна покормить?

И мама пусть бы сейчас на балкон вышла, пусть бы даже Лесиком назвала — не в этом дело.

Почему так бывает? То, что все время есть, — не таким кажется, а стоит этому чему-то не стать…

Ну вот, чего бы я лифты вспоминал? Невидаль какая… Тем более что в лесу они ни к чему; смешно представить себе лес — с лифтами.

Ем я сардельку, а самому грустно — прямо не знаю как.

— Поскучнел ты, парень, — говорит Петрович, отхвалив мои шпикачки. — А хочешь скупнуться?

— До реки мотоциклом поедем?

— Ну, до реки бежать далековато, служба мне не позволит нынче… А вот в котле скупнешься — это точно!

Вот опять — кому рассказать и кто поверит? Сплошь очевидное-невероятное получается. Короче говоря, котел около колодца прямо в землю врыт. Для животных и вообще про запас туда воду наливают, чистую, колодезную.

Петрович залил чуть не под самый край, так что даже ему выше пояса вышло. Котел огромный, от какого-то парового двигателя. Давно его в лес завезли знакомым самосвалом — так Петрович сказал.

Ребята могут, чего доброго, засмеять меня — делать мне нечего было, что по котлам лазил. В лесу, мол, надо другим заниматься.

Ну, так я им лучше, когда приеду, расскажу, как мы с Петровичем участвовали в биологической войне. И классной, Анне Андреевне, расскажу — она же нам говорила, что теперь борются с вредителями не химическими средствами, а разными другими насекомыми.

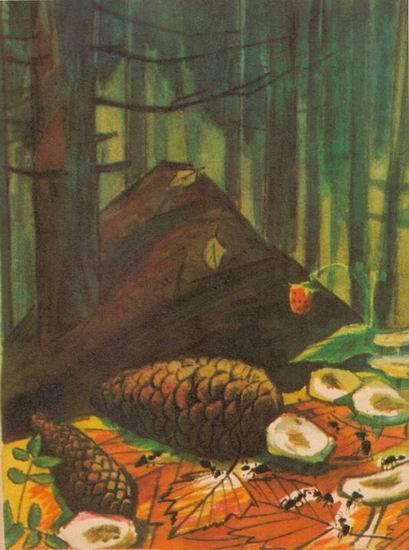

Мы с Петровичем взяли банки, на дно сахару насыпали и пошли устраивать муравьям новоселья. Потому что, кажется, целый гектар леса (значит, целых десять тысяч квадратных метров, если кто не заглядывает на последнюю страничку своей тетрадки!) может спасти от вредных и прожорливых гусениц всего один муравейник.

Мы выбрали самый шумливый, густонаселенный. Не муравейник, а просто микрорайон, если по- городскому выразиться. Жилмассив. Может, им тут тесновато живется? А ну, говорим, айда, ребята, в банку. Сахар, спрашиваем, нравится, а? Петрович спрашивает, я тоже. Нравится муравьям! Собрались большой компанией у нас в банках — и поехали на новое место!

Выбрали мы с Петровичем удобное, с песочком, несырое, самое нормальное место для нового микрорайона. Всё, говорим, ребята, приехали. Живите и радуйтесь, боритесь и здесь с гусеницами, берегите лес и будьте здоровы, привет!

Сказали так и пошли. А я все оглядываюсь да оглядываюсь: как там наши муравьи?

Стал я опять про ружье думать. Оно, по-моему, просто очень нужно, если идти на фашиста какого- нибудь или на того, что рубил заповедный лес. Он рубит лес — значит, почти что фашист, так я понимаю? Лес охраняет и землю с пшеницей, и реку бережет — а его под топор? Фашист. Типичный! Ружье надо и для коршунов всяких. Они тоже с фашистскими замашками: пикируют, норовят слабого цыпленка ухватить.

Я как-то спросил у Петровича, почему он себе новое ружье не купит, а он говорит, что и это отлично бьет, отличная, говорит, машинка!

Ладно, думаю, что ж, а все-таки хорошо бы насобирать денег и купить Петровичу новое ружье. Просто взять и купить. Ну, в подарок.

Совсем не сон

— А что с лесом потом будет? — спросил Алексей, когда они с Петровичем шли от самой дальней делянки, где были молодые посадки. — Постареет?

— Постареет, — помолчав, неохотно согласился Петрович.

У него было плохое настроение. Оно испортилось после того, как Алексей спросил, зачем лесникам воевать с пастухами, если они не преступники и колхозный скот пасут, только и всего.

— «Только и всего, только и всего», — рассердился вдруг Петрович. — Могли и верхом скотину гнать! Нет, низом гонят! А там малолетки посажены! Смена этим вот старикам! Стадо прошло, все равно что Мамай прошел, да и только!

— А вы — акт!..

— «Акт, акт!» — продолжал сердиться Петрович, как будто посадки молодых деревцев вытаптывало не стадо, а сам Алексей собственными ногами. — Да сколько их, этих актов, писано! Макулатура одна! Гоняют, ну что делать?

— Я знаю! — сказал Алексей и даже остановился от мысли, осенившей его, как молния-блиц.

— Молодой, да ранний! — не поверил Петрович и поправил ружье за спиной.

— Только скажите, что ребенок, только скажите, — Алексею первый раз за все свое «лесное» время захотелось заплакать.

— Ладно, давай, парень, в девку не рядись, ну, слышь?

Алексей успокоился и пошел следом за Петровичем, стараясь идти шаг в шаг. Отмолчавшись, он сказал:

— Я все папе расскажу. Ну, про посадки и как скот вытаптывает за один проход почти весь лес. Только молодой.