— Эй, вы, артисты, набирайте воду или проваливайте!

Вечка сообщил, что он отпущен из лазарета, едет в предпоследнем вагоне, где одна солдатня.

— Давай, Федос, к нам. Тащи свои вещички, — Вечка обласкал глазами друга, обхватил за плечи и, потускнев лицом, сказал: — Еще со мной один наш дружок едет — Афоня Печенег.

— Афоня? Печенег? — воскликнул Федос.

— Только плох он, Афоня наш, очень плох.

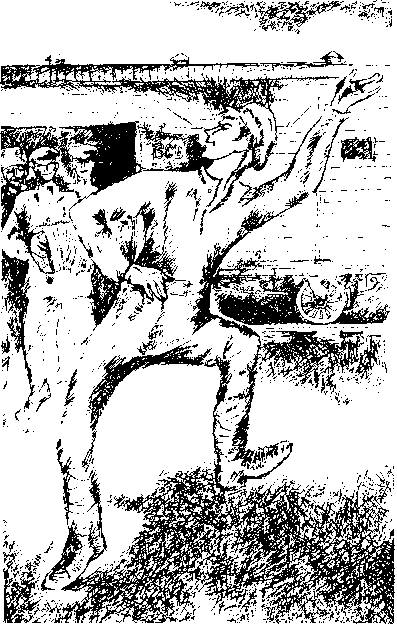

Раздался гудок паровоза, и Федос побежал к своему вагону. Отдав женщине котелок с водой, он выскочил на перрон. Все быстрее крутились колеса, проплывали подножки вагонов, на которых гроздьями висели мешочники.

С площадки последнего вагона махал рукой Вечка. Его дружки протягивали руки, чтобы подхватить Федоса.

— Давай, давай, Федос, лезь на верхотуру, — говорил Вечка. — Там наша с Печенегом позиция.

Плотный, сизый от махорки воздух скрадывал дневной свет; в вагоне стояла дрожащая полумгла, и Федос не сразу узнал Печенега. Длинное тело, широкая грудь, огромные кисти рук — все было неповторимое, Афонино. Федос глянул на лицо грузчика, и сердце у него сжалось. Где широкое, как ватрушка, доброе лицо Печенега?

Он увидел глубокие провалы щек, туго обтянутый синей сухой кожей череп, на лбу и подбородке бурые пятна.

— Федос, друг… — узнал его Афоня, хотел еще что-то сказать и захлебнулся лающим кашлем. Его широченная грудь пошла ходуном — вверх, вниз, судорожно и страшно, словно грудную клетку Афони разрывал изнутри какой-то неукротимый зверь.

Федос порывисто припал губами к небритой щеке Афони, потом, придерживая его вздрагивающее тело за плечи, стал поить водой.

— Не надо, Афоня. Не говори, молчи, брат… — повторял он шепотом, а хотелось кричать от боли и жалости к богатырю Афоне, которому, казалось, износа не будет.

Вечка длинно и злобно выругался:

— Эх, твою мать, за веру, царя!.. — он скрипнул зубами и стукнул кулаком в стенку вагона.

Через несколько минут приступ кашля прошел, и Печенег, обессиленный, весь в поту, забылся тяжелым сном.

Вечка вполголоса пересказал Федосу, что сумел узнать из отрывистых фраз Печенега, когда тот чувствовал себя полегче и между приступами кашля мог говорить.

— Досталась крепко нашему Афоне войнища эта. Сколько раз в когтях у смерти побывал. Два раза от пули с жизнью чуть не простился, но выцарапался богатырь наш, встал. А потом — глянь-ка на лицо-то его — огнеметами их поджаривали… А кашель — это газами травили… Ничего живого будто в нем не осталось, смерть рядом стоит, ждет, а он ее гонит и гонит от себя к такой матери… В лазарете его долго выхаживали, на поправку, было, пошел, и вдруг тиф… Конец Афоне… Ночью его за мертвяка приняли, в мертвецкую снесли… А на рассвете встал Афоня, дверь вышиб… Сам в палату заявился. На свою койку лег… Доктор все удивлялся: «Ну и ну! Недаром говорят: парни вятские — хватские. Их голой рукой не возьмешь».

Уже вечерняя мгла вползла в окна, загорелся над дверью вздрагивающий огонек фонаря; стонали, всхрапывали, ругались и кричали в тяжелом сне солдаты — и ночью не оставляли их видения войны, — а друзья все говорили и говорили вполголоса.

— А Тимоня на моих глазах погиб, — рассказывал Вечка. — Залегла наша рота в винограднике возле шляха. Жарынь. Гимнастерка к лопаткам прилипла. А австрияки знай поливают свинцом — спасу нет… Тимоня в трех шагах от меня. Слышу, кричит мне: «Вечь! Свой брат своего ведь брата не щадя бьет! Нельзя нам помирать. Понял?» «Понял, — отвечаю, — прижми башку-то к земле!». «Ежели убьют нас, — слышу голос Тимони, — и пожалеть дураков некому». Взъелся я на него: хватит гундосить, заткнись! В это время артиллерия загрохотала, только звон в голове. Потом канонада оборвалась. «Тимонь!» — кричу ему. А он ткнулся лицом под куст и не шелохнется. Потянул за рукав — уже кончился… А тут поручик кричит: «Соколики, в атаку, ур-ра!» Больше я Тимоню не видел, слышно, схоронили его в братской могиле…

Стучали колеса, вздрагивал желтый огонек фонаря, а к друзьям сон все не шел. Говорили о Вятке, о сходках конкордистов, о Луковицкой футбольной команде, и воспоминания эти казались такими далекими, как воспоминания детских лет, и так же, как впечатления детства, согревали сердце, сглаживали тяжелую ожесточенность.

Когда на рассвете подъезжали к знакомым местам, Афоня вытянулся, попросил положить ему под голову скатку и, повернувшись на бок, стал неотрывно смотреть в окно.

Письмо

О приезде Федоса Николай узнал от Тихона Меркурьевича, который, явно смущаясь, объяснил свое появление на Шмелевском заводе необходимостью поскорее передать сыну письмо:

— Я, Коленька, сегодня в роли посыльного. Корреспонденция вот на твое имя. Я и подумал: нет ли в письме чего срочного?

Но Николай сразу разгадал по смущенному виду папаши его тайные побуждения: времена пришли трудные, Марина Сергеевна стала необычайно строга, и Тихону Меркурьевичу месяцами не удавалось принести жертву богу Бахусу.

В это время по двору проходил главный пивовар. Он издали закивал головой Тихону Меркурьевичу, которого, оказывается, прежде знал по встречам за преферансом:

— Рад, весьма рад такому гостю, который может продегустировать… оценить по достоинству… Не то, конечно, теперь качество, но все же кое-что заслуживает внимания… Вы разрешите, Николай Тихонович? — и, подхватив Ганцырева старшего под руку, он пригласил его к себе в кабинет.

Письмо было из Юмы, от Мити Дудникова. Николай давно ждал от него вестей, дважды посылал ему с приятелями, едущими через станцию Свеча, короткие записки, но Митя глухо молчал. И это письмо сначала его обрадовало, потом встревожило — так как оно было непохоже на прежние Митины письма.

«Здравствуй, друг мой Черный!

Не писал я тебе так давно, что не знаю, с чего и начать. Уж очень много надо сказать и о событиях в Юме, и главное, о самом себе.

Отец Клавдий, опекун и хранитель Валентины Ивановны, умер. Ходил он на требу в дальнюю деревню, возвращался в метельную ночь после угощения на нетвердых ногах и не дошел до села, не смог подняться от речки на горку. Утром собаки отрыли его, замерзшего, в сугробе на самой околице.

Тихие стояли у гроба попадья и Валя. Смотрел я на лицо Валентины Ивановны и видел, какое для нее огромное горе — смерть отца Клавдия.

Попадья вскоре уехала. Валя осталась одна. Она перешла жить к старенькой учительнице, стала помогать ей учить ребятишек грамоте.

И странно, и больно говорить об этом, но почему-то она ко мне после смерти отца Клавдия переменилась. Полмесяца назад пришла вечером и попросила, чтобы я помог ей уехать в Вятку. Поверишь, это было для меня, как удар ножом в грудь. Все помутилось у меня в глазах. Валентина Ивановна увидела, наверное, как я побледнел, взяла меня за руку, прижалась к плечу и вот что сказала:

— Ты единственный друг у меня на этом свете. Я писать тебе буду. Очень часто писать.

Я просил ее остаться, говорил: «Выходи за меня замуж!» А она ответила:

— Ты шутишь? Зачем?

Нет, не любила она меня… Ох, Черный! Потом получил от нее коротенькую записку, что живет она на Овечьей горе, у случайной знакомой, в доме, где переплетная мастерская. Писал ей письма — ни словечка в